FEGEPRO LAB’

Une journée d’inspiration, d’outils et de pratiques pour enseigner la géographie, de la 5e primaire à la 6e secondaire !

Rendez-vous le mardi 11 novembre 2025 à la Haute-Ecole Léonard de Vinci à Louvain-la-Neuve

Une journée d’inspiration, d’outils et de pratiques pour enseigner la géographie, de la 5e primaire à la 6e secondaire !

Rendez-vous le mardi 11 novembre 2025 à la Haute-Ecole Léonard de Vinci à Louvain-la-Neuve

Les nouveaux référentiels (2022) et programmes du tronc commun énoncent les attendus d’apprentissage que les élèves doivent maîtriser.

Ces attendus débutent par un verbe opérateur, c’est-à-dire un verbe qui indique l’action à effectuer dans une question ou un exercice.

Certains de ces verbes d’action sont explicités dans des fiches disponibles ci-dessous (après le storymaps)

Une storymaps explicite et exemplifie ces verbes opérateurs pour la géographie.

Voici un jeu de carte qui permettra d’approcher ou de consolider les apprentissages de manière ludique seul ou en petits groupes.

Ce jeu nous vient de collègues québecois. Nous avons adapté les cartes au Tronc commun, mais le principe reste le même.

Il vous reste à regarder les vidéos tutoriels ou les témoignages en suivant les liens ci-dessous et à imprimer vos jeux.

Jeu « discussion géographique » spécial TC, c’est par ici …

https://www.recitus.qc.ca/discussion-historique

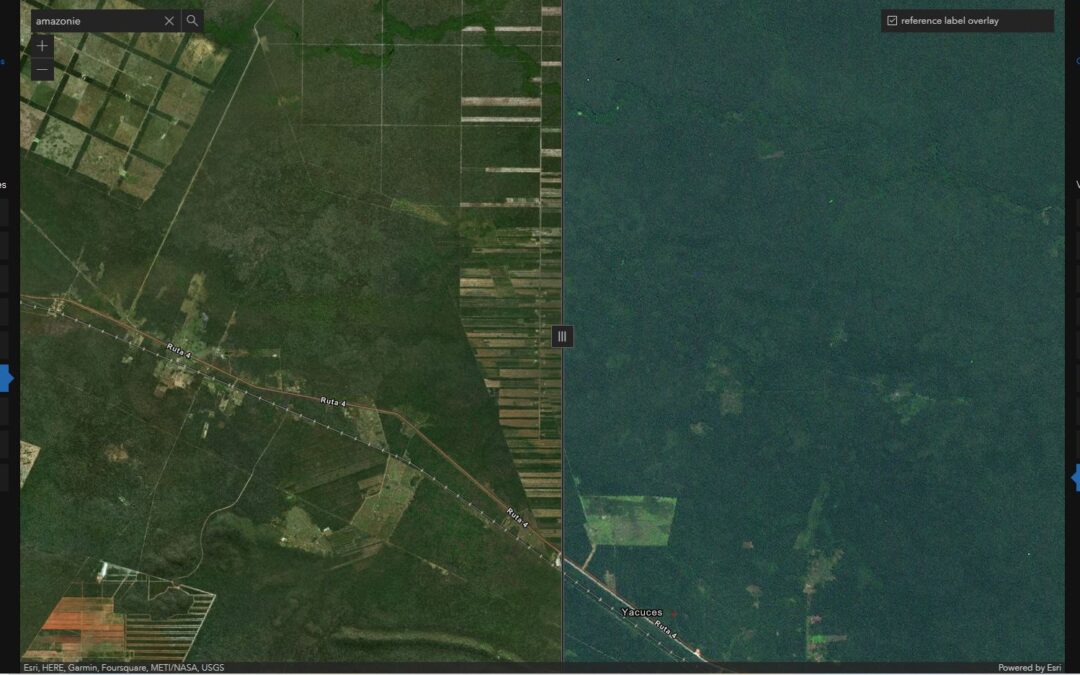

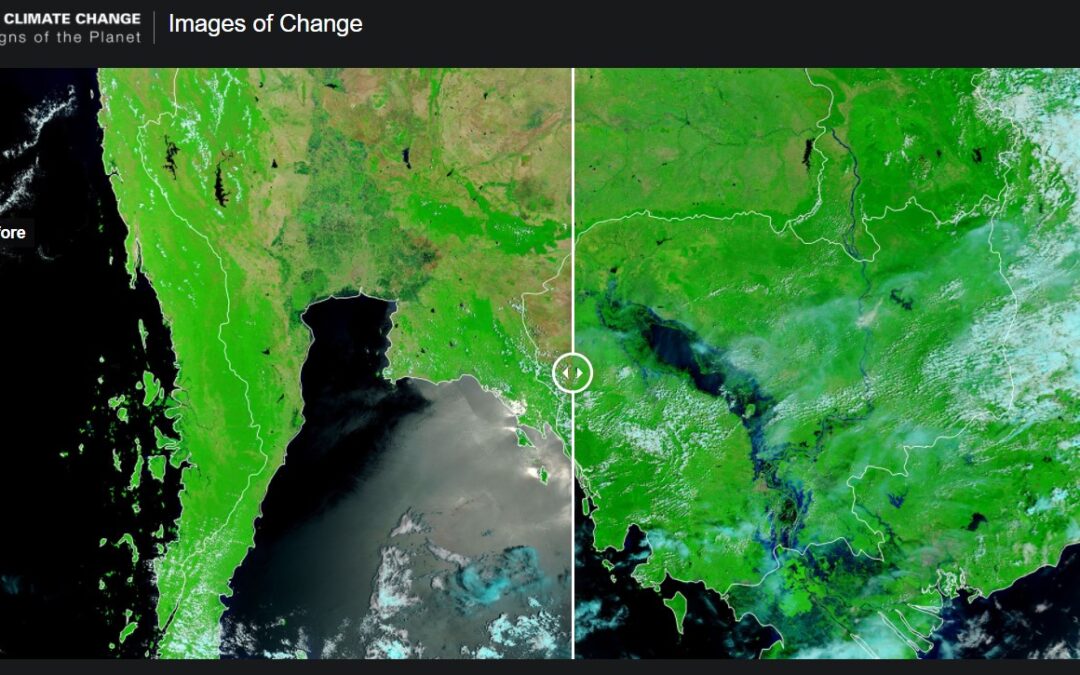

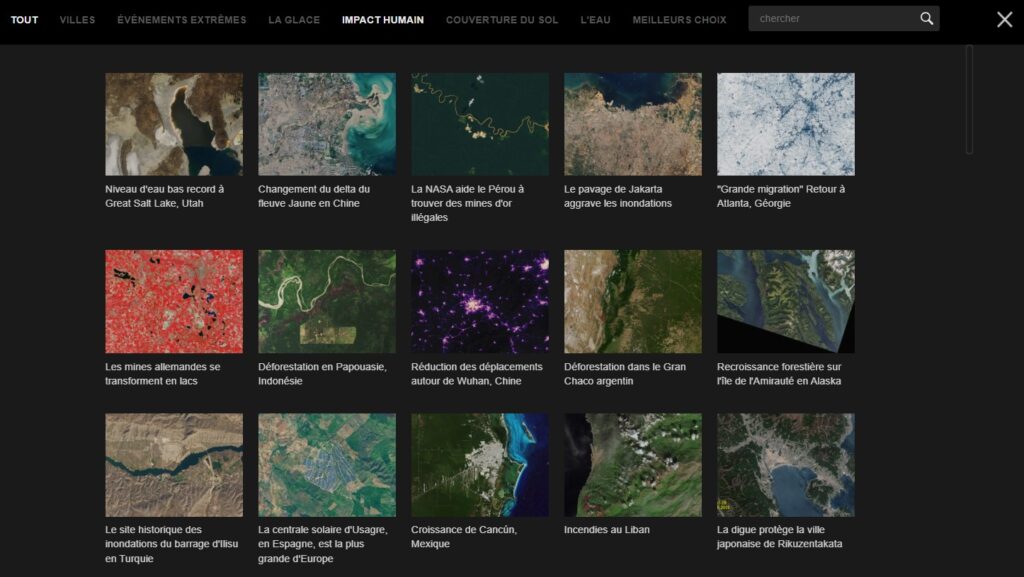

Ce site EROS de USGS permet d’explorer plus de 100 endroits à travers le monde où les images satellitaires montrent l’évolution de l’occupation du sol à travers le temps, autrement dit la dynamique spatiale.

Earthshots permet d’observer via les images satellitaires comment les hommes et la nature modifient le paysage de la Terre au fil du temps.

La série de satellites d’observation de la Terre Landsat a acquis des données pour la surveillance des masses continentales de la planète depuis 1972. Les vastes archives contenant des millions de scènes Landsat sont gérées par le Earth Resources Observation and Science Center (EROS) de l’U.S. Geological Survey (USGS) à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. Les images affichées dans Earthshots sont des exemples de données Landsat qui aident les scientifiques du monde entier à mieux comprendre comment les hommes et la nature modifient le paysage.

Pour chaque lieu,

La sélection peut se faire via le globe ou en choisissant un processus qui participe à l’évolution d’un territoire.

Voici quelques exemples :

Pour votre bonne information :

Si votre établissement possède une licence ArcGIS School bundle active, elle sera automatiquement renouvelée jusqu’au 31/07/2027.

Si vous ne possédez pas encore la licence ArcGIS School bundle, vous pouvez en faire la demande en cliquant sur ce lien.

Elle est mise à disposition de toutes les écoles du secondaire gratuitement !

Et si, grâce à l’IA, on repensait certains apprentissages disciplinaires ?

Depuis janvier 2025, l’outil du SEDAC pour estimer la population ne fonctionne plus.

Pour pallier à ce souci, voici 2 outils qui permettent de faire exactement la même chose :

Le portail de données WorldPop permet de délimiter des zones où l’on veut estimer la population. La taille de la zone de requête est limitée à 100 000 km2.

Procédure :

Ce Géoportail permet de visualiser un ensemble d’ indicateurs de la Banque Mondiale. Il est possible de faire des analyses spatiales pour quelques indicateurs comme la population, qualité de l’air, …

Remarque : la couche population ne s’affiche pas. L’élève doit avoir une carte de répartition de la population (par exemple : World Population Density Interactive Map) ou un autre support cartographique qui délimite l’espace concerné par la zone où il faut dénombrer la population.

L’Echo a publié un storymap qui pose la question de la vulnérabilité des Wallons face aux événements pluvieux. Un focus est mis sur les inondations de la région liégeoise en juillet 2021 et ses impacts. Les auteurs se sont basées sur des couches issues de WalonMap.

Support documentaire interactif qui permet d’aborder les notions d’aléa et risque en lien avec les inondations.

Année : 5ème GEO – 3ème GEO – 4ème FHG

La géothermie est une des sources d’énergie renouvelable. Il existe 3 types de géothermie en fonction de la température disponible à l’exploitation :

Dans cette situation d’apprentissage, seule la géothermie à haute énergie et à basse énergie seront observées. Dans un premier temps, les élèves décriront la répartition de centrales géothermiques et justifieront leur localisation en faisant référence au modèle de la tectonique des plaques. Dans un second temps, en prenant appui sur l’activité volcanique intense en Islande, ils identifieront les potentialités et les vulnérabilités face à l’aléa volcanique en termes de développement/développement durable.

Pour les élèves de 3ème GEO et 4ème FHG, on ne prendra que les consignes se rapportant aux attendus d’apprentissages de l’année concernées.

Pour les élèves de 5ème GEO, cela permet de réactiver des connaissances de 3ème GEO.

L‘application Wayback permet de remonter dans le temps pour observer les changements d’occupations du sol qui se sont produits à la suite de processus/phénomène tels que l’étalement urbain, la désertification, la déforestation, l’industrialisation, des incendies, des aléas (séisme, tsunamis, ouragan, inondation, …).

Pour utiliser cette application : consulter le tuto en ligne

L’exploitation du sol et du sous-sol impacte directement nos paysages, c’est pourtant le prix à payer pour disposer à faible coût de ciment, matériau de base utilisé dans la construction. Un exemple (ou contre-exemple de la mondialisation des échanges).

Note: Il est possible de visiter la carrière en compagnie de guides. Un dossier pédagogique a été créé pour répondre à la demande des enseignants en 5e et 6e année.

(suite…)

L’exploitation du sol et du sous-sol impacte directement nos paysages et nécessite des autorisations et une modification du plan de secteur. Le cas de la carrière de Romont, située dans la province de Liège, à la limite de la Région flamande et des Pays-Bas, permet d’aborder les points de vue des différents acteurs, les étapes pour modifier un plan de secteur en analysant les potentialités et les vulnérabilités liées à l’extension du site carrier.

(suite…)

Année : 6ème GEO – FHG

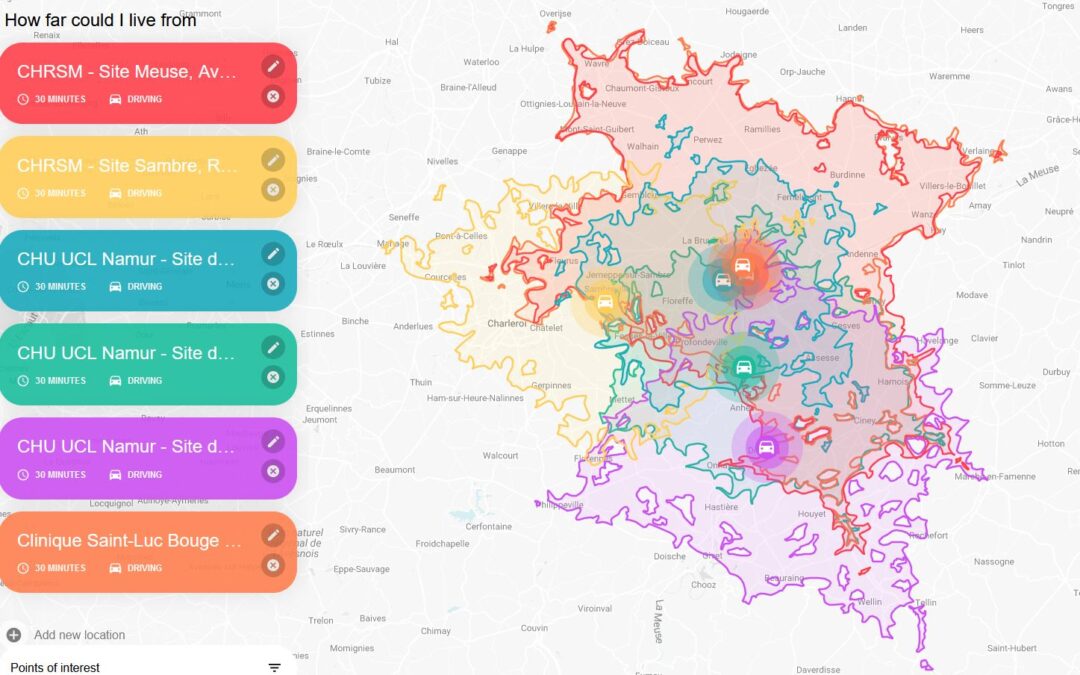

L’accès aux fonctions est un élément central du programme de 6ème. Cette situation d’apprentissage va permettre aux élèves de comprendre les enjeux en termes de gestion du territoire au niveau de l’accessibilité aux soins de santé et de poser un regard critique quant aux données issues de géoportail.

Dans un premier temps, les élèves vont caractériser l’accès à la fonction hospitalière afin de porter un regard critique sur les actions prises par le gouvernement en termes de rationalisation de l’offre de soins hospitaliers. (Voir l’article de presse paru dans la Libre Belgique le 8/06/2022).

Dans un second temps, les élèves vont être amenés à vérifier la fiabilité des données d’un géoportail en les confrontant à des données issues d’un autre site.

Cette situation d’apprentissage peut faire suite à la situation d’apprentissage sur la répartition de l’offre hospitalière en Belgique.

Année : 6ème GEO – FHG

Depuis l’attribution de la coupe du monde de football au Qatar en 2010, la ville de Doha connait une croissance urbaine sans précédent. A travers cette situation d’apprentissage, les élèves vont prendre conscience de l’étalement urbain malgré un milieu naturel contraignant. Ils vont également être amenés à illustrer le fait que ce développement urbain pose de nombreuses questions en termes de développement.

Rem: l’étalement urbain n’est pas seulement un phénomène de développement spatial de la ville (périurbanisation) mais un développement dans l’espace beaucoup plus rapide que ce qu’impose la croissance de la population. Il y a donc une consommation de plus en plus importante d’espace par habitant.

Année : 5ème GEO

À la suite de la décolonisation, les nouveaux pays indépendants ont mis en place de nombreuses stratégies de développement. Les Pays du Proche et Moyen-Orient, pourvus en hydrocarbures ont exporté ces matières premières afin d’obtenir des revenus non négligeables. Toutefois, force est de constater que la manne pétrolière ou gazière n’est pas une condition suffisante pour assurer le développement efficace d’un territoire. De plus, ces ressources sont non renouvelables. Dès lors comment préparer l’après-hydrocarbure et dans quelle mesure les hydrocarbures restent-ils toujours l’enjeu principal du développement ?

Dans cette situation d’apprentissage, les élèves vont se rendre compte par l’observation comment les pays du Proche et Moyen Orient se préparent à l’après-hydrocarbure et plus précisément le Qatar, pays organisateur de la coupe du monde de football 2022 qui illustre cet enjeu. Ils pourront ainsi avoir un regard nuancé sur le concept de développement / développement durable.

Dans une autre situation apprentissage (Situation d’apprentissage : les pays du Proche et Moyen Orient : potentialités et atouts de l’exploitation des hydrocarbures), les élèves vont être amenés à prendre conscience de l’importance des potentialités et des vulnérabilités liées aux hydrocarbures pour les pays du Proche et Moyen Orient.

Année : 5ème GEO – FHG

À la suite de la décolonisation, les nouveaux pays indépendants ont mis en place de nombreuses stratégies de développement. Les Pays du Proche et Moyen-Orient, pourvus en hydrocarbures ont exporté ces matières premières afin d’obtenir des revenus non négligeables. Toutefois, force est de constater que la manne pétrolière ou gazière n’est pas une condition suffisante pour assurer le développement efficace d’un territoire. De plus, ces ressources sont non renouvelables. Dès lors comment préparer l’après-hydrocarbure et dans quelle mesure les hydrocarbures restent-ils toujours l’enjeu principal du développement ?

Dans cette première situation d’apprentissage, les élèves vont être amenés à prendre conscience de l’importance des potentialités et les vulnérabilités liées aux hydrocarbures pour les pays du Proche et Moyen Orient.

Dans une seconde partie (Situation d’apprentissage : Qatar : comment préparer l’après-hydrocarbure ?), les élèves vont se rendre compte par l’observation comment les pays du Proche et Moyen Orient se préparent à l’après-hydrocarbure et plus précisément le Qatar, pays organisateur de la coupe du monde de football 2022 qui illustre cet enjeu.

Envie d’aborder le changement climatique d’une autre façon … Cette représentation théâtrale est pour vous !

Avec La bombe humaine, Éline Schumacher et Vincent Hennebicq mettent le dérèglement climatique au coeur de la réflexion. Dans une démarche sincère, drôle et intelligente, ils explorent toutes les facettes de la crise et tendent un miroir à nos incohérences.

Fonte des glaces, acidification des océans, disparition des espèces animales et végétales… Un mot résume à lui seul l’impact de l’Homme sur l’écosystème terrestre : anthropocène. L’ère des activités humaines qui, sous le joug du capitalisme, met à sac la richesse de notre planète. Nous savons que nous fonçons droit dans le mur, pourquoi est-ce qu’on ne fait rien pour empêcher cela ? C’est la question que se pose Éline, une humaine lambda, pleine d’idéaux mais aussi de contradictions comme beaucoup d’entre nous.

Armés d’un humour délicieusement décalé qui évite l’aspect moralisateur, Éline et Vincent abordent la grande question de l’avenir de la Terre, multipliant les rencontres avec des scientifiques, des anthropologues, des psychologues, des politiciens et des personnes au mode de vie alternatif. Émaillant le propos des soubresauts issus de leur propre vie, de la recherche du grand amour, du sentiment de culpabilité ou encore de l’addiction aux réseaux sociaux, ils nous offrent une bouffée salvatrice et un plongeon incongru dans l’intime face à l’humanité qui vacille.

La pièce s’accompagne de la musique originale live de Marine Horbaczewski et Olivia Carrère : clef de voûte sonore du spectacle donnant tantôt un air d’apocalypse, tantôt un parfum de printemps à la représentation.

« On en ressort gonflés à bloc, poussés dans nos voiles par l’énergie, l’humour, mais aussi le sérieux de ces confessions intimes doublées d’un copieux travail de recherche et de rencontres (…) » — Le Soir

Pour les dates et lieux de représentations, c’est ICI

A travers l’exemple de la production de sapins de Noël, l’élève pourra prendre consciences que l’action de l’homme pour s’en faciliter l’accès a des conséquences sur son environnement naturel et humain (potentialités/vulnérabilité et concept de développement durable). (suite…)

A travers l’exemple de la production de sapins de Noël, l’élève pourra prendre consciences que celle-ci n’est pas répartie de manière homogène sur notre territoire (continuités et discontinuités). Il pourra également se rendre compte que l’action de l’homme pour s’en faciliter l’accès (atouts/contraintes) a des conséquences sur son environnement naturel et humain (potentialités/vulnérabilité et concept de développement durable). Cet autre volet est proposé dans une seconde situation d’apprentissages.

Cette situation d’apprentissage permettra également de retravailler des repères spatiaux à l’échelle belge et wallonne.

(suite…)

Année : 3ème ou 4ème Géo

Tous les 4 ans fin octobre-début novembre s’élancent du port de Saint Malo des bateaux à voiles monocoques et multicoques. Ils participent à la Route du Rhum qui est une course transatlantique en solitaire jusqu’en Guadeloupe qui dure 2 semaines. Cette course mythique permet de contextualiser l’utilisation des coordonnées géographiques (seuls repères possibles en mer) et du modèle de la circulation atmosphérique.

ArcGIS Experience Builder est un outil intégré à ArcGIS Online. Il possède plusieurs fonctionnalités intéressantes :

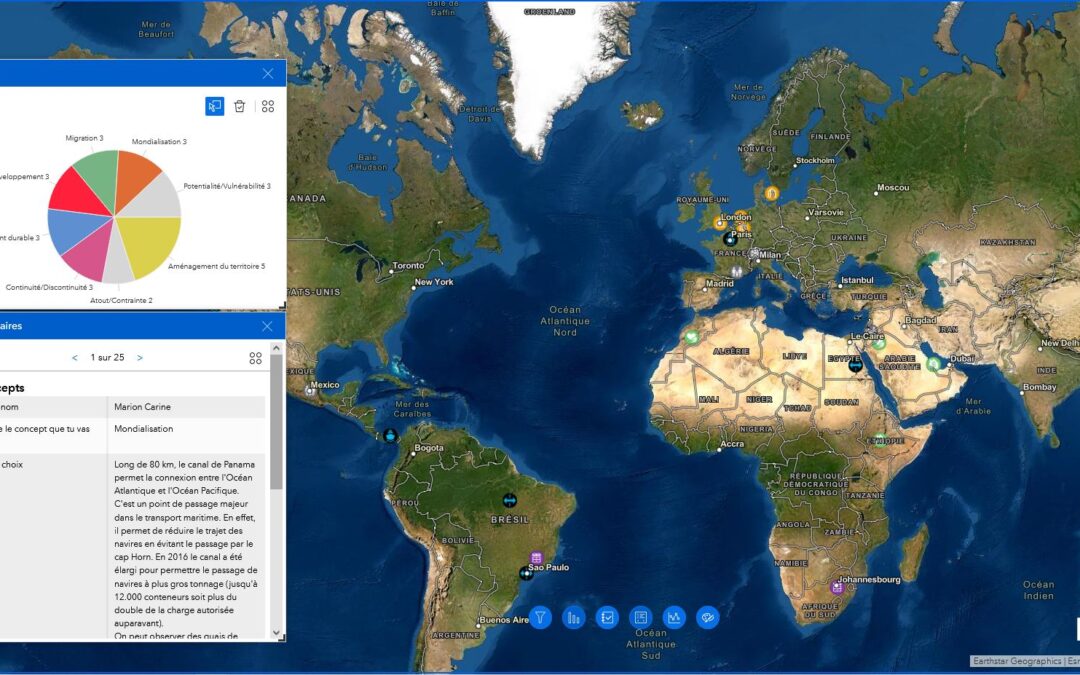

Un exemple d’application sur les concepts en géographie

Ouvrir son compte ArcGIS et aller dans son contenu. Ouvrir une webcarte créée sur base de l’enquête Survey 123 ou de toute autre web carte (contenant des données). Cliquer dans le menu de gauche sur Créer une application et choisir Expérience Builder

Choisir parmi les modèles proposés celui qui vous convient en fonction de ce que vous désirez. Pour l’exemple, on choisit Plein écran vide en cliquant sur Créer

Choisir un thème pour définir les caractéristiques visuelles et fonctionnelles à donner à l’application. Les couleurs du thème sont appliquées à l’en-tête, au pied de page et au corps de chaque page d’application, y compris les paramètres de couleur des widgets sauf si vous les modifiez.

Sur l’onglet Données, vous pouvez sélectionner plusieurs sources de données 2D et 3D qui seront utilisées par les widgets de votre application. Vous pouvez vous connecter à différents types de données, comme des cartes Web, des couches hébergées, …

Adapter la position et taille de la carte sur la page en fonction de la mise en page souhaitée. Dans le volet droit, vous pouvez paramétrer votre carte. Vous pouvez modifier la vue initiale:

À tout moment il est possible de passer en Vue dynamique pour voir le résultat et tester ce qui a été paramétré. Attention quand la Vue dynamique est activée, on ne peut rien modifier !

Les widgets apportent à votre application des fonctionnalités intéressantes comme les diagrammes, des géosignets, la création d’un profil d’élévation, des informations complémentaires sur les données, un filtre sur des données, …. Cela permet une gestion des données et une interactivité de votre application selon vos besoins.

Cliquer sur + et choisir parmi les widgets proposés. Si plusieurs widgets sont insérés sur la carte, sélectionner le widget : contrôleur de widget (évite que le widget apparaisse en grand sur la carte) et glisser-déposer sur la carte à l’endroit voulu, il suffit de cliquer sur le + pour ajouter les widgets.

Paramétrer ce widget « contrôleur de widget » dans le volet de droite en sélectionnant dans comportement : multiple, type d’affichage : côte à côte. Vous pouvez également modifier l’apparence des icônes des boutons.

Cliquer sur l’icône du widget inséré sur la carte, un volet à droite apparaît avec le paramétrage du contenu, du style et, pour certains, de l’action.

Ces actions vont permettre de rendre dynamique et interactive l’application. Il sera donc possible de n’afficher que les observations d’un élève, ou de n’afficher qu’une donnée (ici un concept) ou encore de mettre à jour les données en fonction de l’étendue de la carte.

Pour adapter les observations du diagramme en fonction de l’étendue de la carte

Pour afficher une donnée spécifique sur la carte en fonction du widget diagramme. (ici les concepts)

Dans l’exemple nous n’avons que les concepts concernant l’aménagement du territoire sur l’étendue de la carte

Dans l’exemple nous n’avons que les concepts qui sont identifiés sur l’étendue de la carte

Il suffit de modifier le titre, d’enregistrer l’application et de la publier en mode public.

Les concepts occupent une place importante dans les programmes de géographie

On compte 4 concepts disciplinaires :

et 4 concepts transversaux :

Il n’est pas toujours aisé de pouvoir identifier les représentations qu’ont les élèves de ces concepts. Or, ces représentations sont essentielles à la compréhension des enjeux d’un territoire. Il est donc intéressant de proposer une activité qui permette d’amener les élèves à faire des observations qui illustrent ces concepts. Autrement dit, identifier comment la migration marque le territoire, comment la mondialisation marque le territoire, comment sur un territoire peut-on voir qu’on est dans une perspective de développement durable ou pas, …. Dès lors que les élèves auront pu identifier des espaces marqués par la mondialisation, la migration, des discontinuités spatiales … et résumer en quelques lignes ce qu’ils ont observé (en lien avec leurs connaissances), ils seront capables de mettre en évidence et de comprendre les enjeux d’un territoire.

Cette approche par concepts peut se faire à plusieurs moments de l’année : soit en début de séquence pour travailler sur les représentations, soit en fin de séquence en guise de structuration. Les concepts peuvent être répartis entre groupes ou travailler individuellement sur l’ensemble des concepts ou sur un concept en particulier.

Cette activité peut se faire en classe : l’enseignant projette la carte générée par l’application et les élèves identifient les espaces via smartphone en classe. Cela permet de créer une émulation entre les élèves. Le travail peut également se faire sur un seul concept.

L’outil numérique proposé ci-après a 2 avantages en classe : la collaboration et l’apprentissage par les pairs. Ce travail collaboratif stimule les élèves dans leur travail. La possibilité de consulter ce qui a été fait par ses pairs permet à l’élève « en difficulté » de s’informer par lui-même de la démarche à adopter.

La carte générée devient alors un support d’études de cas dont l’enseignant pourra se saisir tout au long de l’année pour illustrer ces concepts et exercer les compétences disciplinaires. C’est donc un bel outil de structuration.

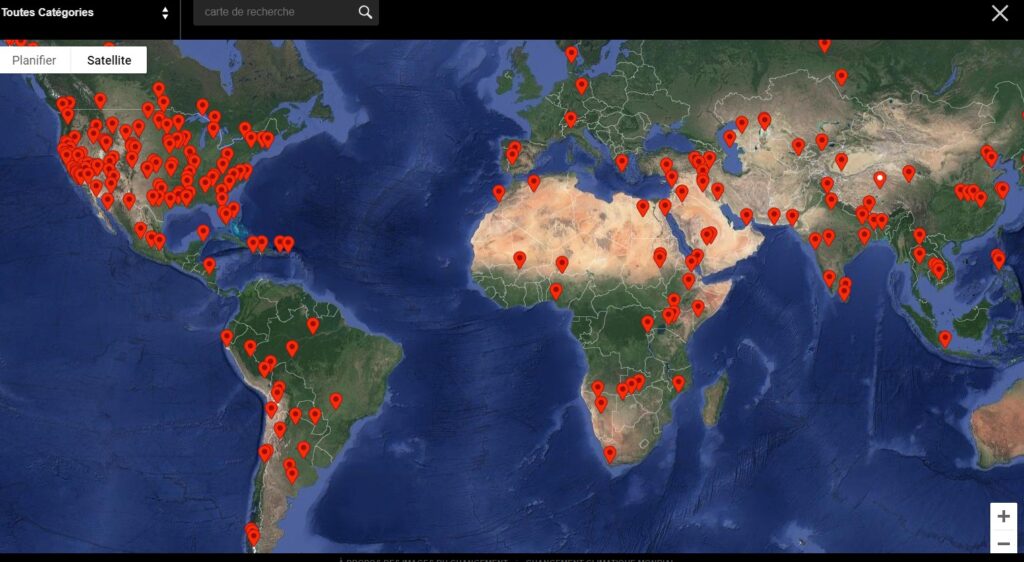

A l’aide de l’enquête Survey 123 : les concepts en géographie, identifie un espace qui illustre un des concepts abordés au cours de géographie.

Pour ce faire :

Tu devras observer 1 exemple du concept choisi pour chacun des continents suivants : en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie et en Océanie.

Le tuto pour réaliser une enquête Survey 123 se trouve ICI

Le tuto pour réaliser une application Experience Builder se trouve ICI. (Attention cela nécessite un compte d’organisation (School Bundle) – Gratuit)

Ci-dessous, vous trouverez quelques étapes à réaliser pour mener une recherche efficace sur internet.

1.Définir sa recherche : il est important de préciser son objet de recherche (thème, temps, lieu) afin de ne pas chercher à tout va, sans but.

2. Utiliser un moteur de recherche :

Chaque moteur de recherche a ses spécificités. Il est important de connaître les atouts et limites de votre moteur de recherche afin de mener, en toute connaissance de cause, votre recherche. Ci-dessous, vous pourrez avoir un aperçu des spécificités des moteurs de rechercher les plus utilisés.

3. Rechercher par type de document ou filtrer les résultats selon ce que vous recherchez : actualités, images, vidéo, …

4. Utiliser des mots-clés :

5. Quelques astuces pour être plus efficace :

5. Rechercher par image dans le moteur de recherche (Chrome, par exemple) : cette recherche est très utile quand vous possédez un image dont vous ne connaissez pas notamment la date, l’auteur, ou la source d’une image.

6. Fiabilité des sites : Ce n’est pas tout de trouver un site contenant les informations recherchées. Il faut ensuite en vérifier sa fiabilité notamment en vérifiant l’un des quatre points suivants :

Pour aller plus loin : Organiser les résultats de sa recherche : ZOTERO

Le 11 mai 2022, un petit groupe d’enseignants est allé à la découverte d’une carrière partiellement exploitée et aménagée en un sentier didactique. C’était l’occasion de découvrir un lieu d’extraction lié à une activité industrielle – la cimenterie – et d’aborder l’impact visuel, économique, paysager, social, environnemental …de ces activités au niveau local et régional.

La découverte s’est faite sous l’angle d’activités à destination des élèves de 5e et 6e année. Cette mise en situation a permis à chacun d’entrevoir les possibilités d’exploitation en classe et d’évaluer les activées proposées:

La deuxième partie de la journée a été consacrée à une réflexion autour de la mise en œuvre en classe:

Si vous êtes intéressés par la découverte de ce lieu particulier, deux autres journées de formation seront organisées les mercredi 28 septembre et vendredi 14 octobre 2022.

Aujourd’hui la carte est un outil largement présent dans les médias : internet, journal télévisé, presse écrite, … Elle est un puissant outil de communication et à pour but de délivrer un message pour permettre aux lecteurs de comprendre ou de prendre une décision. Toutefois, la réalisation d’une carte est un processus complexe qui implique des choix de la part du cartographe, elle est donc bien une représentation possible de l’espace ou d’un phénomène, ce qui implique des choix de la part de l’auteur : sélection des données, les figurés et les couleurs, le fond de carte, l’échelle, etc… Réaliser une carte ne s’improvise donc pas.

Face à cette utilisation intense des cartes comme moyen de communication, il faut indispensable de réfléchir sur la qualité et la pertinence d’une représentation cartographique avec nos élèves, savoir-faire à travailler dès le 2ème degré et à certifier au 3ème degré.

En lien avec l’actualité française, voici une petite vidéo de Jules Gandrin, cartographe français, qui porte un regard critique sur la façon dont les cartes réalisées sur le premier tour des élections présidentielles françaises de 2022 peuvent nous influencer !

Avec le maïs et le riz, le blé est la troisième céréale la plus consommée au monde. Elle est cultivée depuis près de 10.000 ans et représente un aliment de base pour beaucoup de populations. Le conflit ukrainien met en lumière la vulnérabilité de nombreux pays du Moyen Orient mais également d’Europe face à la sécurité alimentaire par rapport à un produit de base, le blé.

Dans un premier temps, cette situation d’apprentissage vise à mettre en évidence les lieux de productions du blé et les espaces où le rendement de cette culture est le plus élevé. Dans un second temps, les élèves vont observer la structure agraire de plusieurs lieux afin d’apprécier la notion de rendement en lien avec l’aménagement de l’espace agricole. Par ces 2 activités, les élèves vont comprendre que la Russie et l’Ukraine ont comme principale atout de vastes espaces agricoles qui leur permettent d’être de grands exportateurs de blé.

Les cours de Sciences humaines (EDM, géographie, histoire ou FHG) se prêtent particulièrement bien à l’intégration de l’actualité.

Nos élèves posent diverses questions sur l’actualité ukrainienne. Comment les cours de Sciences humaines peuvent-ils aborder cette actualité ? Comment faire apprendre certains essentiels tout en abordant l’actualité ?

Vous trouverez ci-dessous quelques pistes et situations d’apprentissage en lien avec les programmes de Sciences humaines et des objets d’enseignement liés à l’actualité.

|

Disciplines |

Apprentissages |

Objets d’enseignement |

|

FHG 3e |

Comparer hier et aujourd’hui

Savoirs |

|

|

FHG 4e |

Comparer hier et aujourd’hui

Savoirs |

|

|

FHG 5e |

Positionner et situer des objets dans l’espace : décrire une répartition spatiale en lien avec la dépendance énergétique

Savoirs |

|

|

Utiliser des représentations cartographiques pour décrire/expliquer une répartition spatiale |

||

|

Situer dans le temps Savoirs |

|

|

|

Comparer Savoirs conceptuels : |

|

|

|

Géographie 4e (Accès à l’eau et à la nourriture) |

Annoter une représentation de l’espace |

|

|

Rédiger quelques phrases afin de décrire une répartition spatiale |

||

|

Géographie 5e (Accès aux énergies et aux matières premières) |

Savoir-faire : lire un graphique Tâche : caractériser des flux de ressources Tâche : décrire une répartition spatiale Concepts d’atouts/contraintes ; potentialités/vulnérabilités Savoirs |

|

|

Histoire 6e |

Contextualiser un fait historique

|

|

|

Situer dans le temps

Savoirs |

|

|

|

Comparer |

–>Pour aborder la crise des années 70 et le choc pétrolier, voire le CESS 2017 (compétence critiquer) |

|

|

Analyser une caricature |

||

|

Outil transversal |

|

La guerre en Ukraine remet en lumière la dépendance énergétique de l’UE. En s’appuyant sur cette actualité, cette situation d’apprentissage va apprendre, dans un premier temps, aux élèves à décrire les lieux de productions/exportations de gaz. Dans une seconde activité, les élèves vont identifier les atouts et les contraintes de l’environnement face à l’extraction gazière sur le territoire russe, mais aussi les impacts positifs et négatifs sur le développement du territoire russe.

La guerre en Ukraine remet en lumière la dépendance énergétique de l’UE face aux flux gaziers et pétroliers en provenance de la Russie. En s’appuyant sur cette actualité, cette situation d’apprentissage va apprendre aux élèves à identifier des flux d’énergie à l’échelle européenne et à l’échelle belge afin de mesurer l’importance de la dépendance face à une ressource énergétique.

1. Contextualisation dans le parcours d’apprentissage

La guerre en Ukraine et les relations avec la Russie posent la question des ressources énergétiques de l’Europe et de la Belgique, et tout particulièrement de leur dépendance énergétique vis-à-vis de fournisseurs étrangers comme la Russie. De là, découle également la question de la capacité de la Belgique à se passer de sa production nucléaire.

Cette situation d’apprentissage propose de questionner les productions et consommations énergétiques européenne et belge. Cette situation d’apprentissage trouvera sa place aussi bien dans le cours de géographie 5e que dans celui de FHG 5e. (suite…)

A partir de l’exemple de l’orpaillage artisanale au Pérou dans la région amazonienne de Madre de Dios, l’élève va apprendre à :

Le point 3 est abordé dans une autre situation d’apprentissage : l’extraction illégale de l’or au Pérou (2) : vulnérabilités et potentialités

A partir de l’exemple de l’orpaillage artisanal au Pérou dans la région amazonienne de Madre de Dios, l’élève va apprendre à :

Les points 1 et 2 sont abordés dans une autre situation d’apprentissage : l’extraction illégale de l’or au Pérou (1) : atouts et contraintes

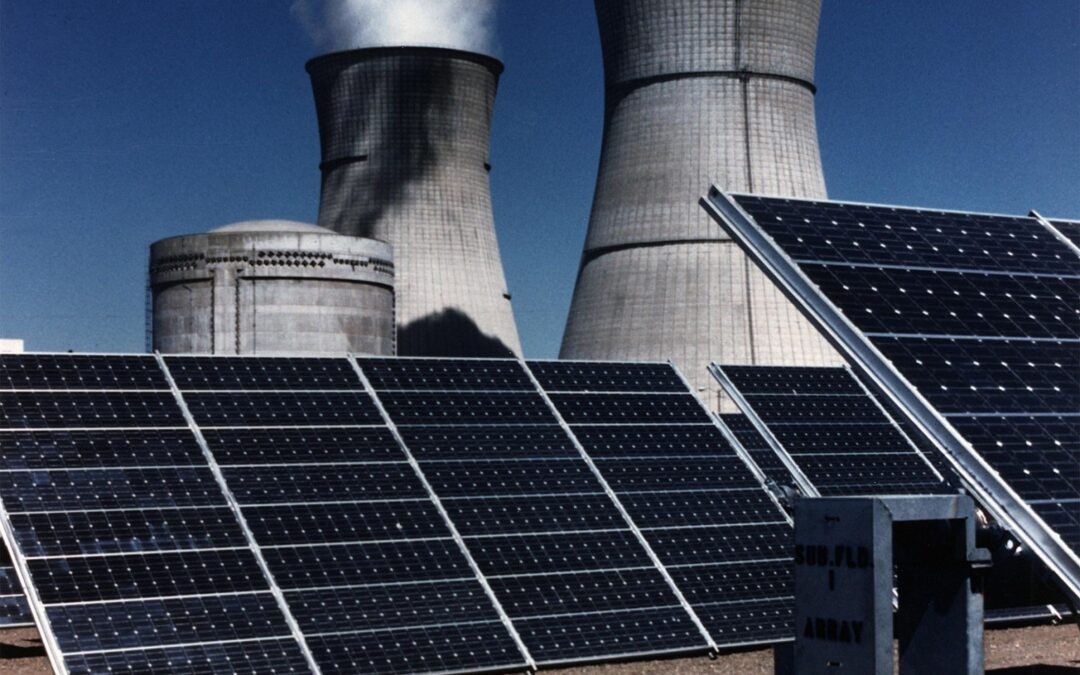

Le site Global Climate Change, Vital Signs of the Planet propose d’explorer en mode « avant-après » des images du changement climatique.

L’outil vous propose par défaut d’observer un à la suite de l’autre ces changements à l’aide d’un outil de balayage de 2 photos satellites.

Cependant, il vous propose également d’observer les changements soit en choisissant le lieu (visualisation via une carte du monde), soit en sélectionnant une catégorie « de changements » (ville, glace, impact humain, eau, …).

Vous connaissez plus que probablement l’encyclopédie collaborative Wikipédia, mais connaissez-vous les accès interactifs à ses articles sous forme de ligne du temps ou de carte ?

Un manière de faire découvrir un contexte historique ou spatial aux élèves à l’aide d’outils numériques, ou encore de leur faire sélectionner des repères temporels pertinents.

Retrouvez les ressources proposées sur notre site en actualité dans nos géoportails et histoportails. Pour y accéder, cliquer sur l’onglet numérique

Le Géodating est un moment d’échanges organisé par l’ULiège entre les élèves du secondaire, étudiants, enseignants et professionnels de la géographie.

Invitez vos élèves de 6ème à venir rencontrer et discuter avec tous les professionnels de la géographie.

Quand ? :Le jeudi 3 mars 2022 entre 16h30 et 21h00,

Infos et inscriptions ? Geodating ULiège ou sur la page Facebook

Le 18 janvier 2022, l’Indonésie a acté le déplacement de sa capitale Jakarata, vers l’île de Bornéo pour des raisons de submersion marine. Cette nouvelle capitale se nommera Nusantara et sera donc une ville nouvelle.

Ce nouveau projet urbanistique illustre parfaitement les concepts de vulnérabilité et potentialité ou d’aménagement du territoire à aborder dans le programme de 6ème formation géographique et 6ème FHG. Ce projet d’aménagement permettra également d’aborder le concept de développement durable en lien avec les migrations environnementales.

Pour s’informer :

Vous désirez :

Participez aux formations proposées en février !

Cliquez ICI pour voir le programme et vous inscrire

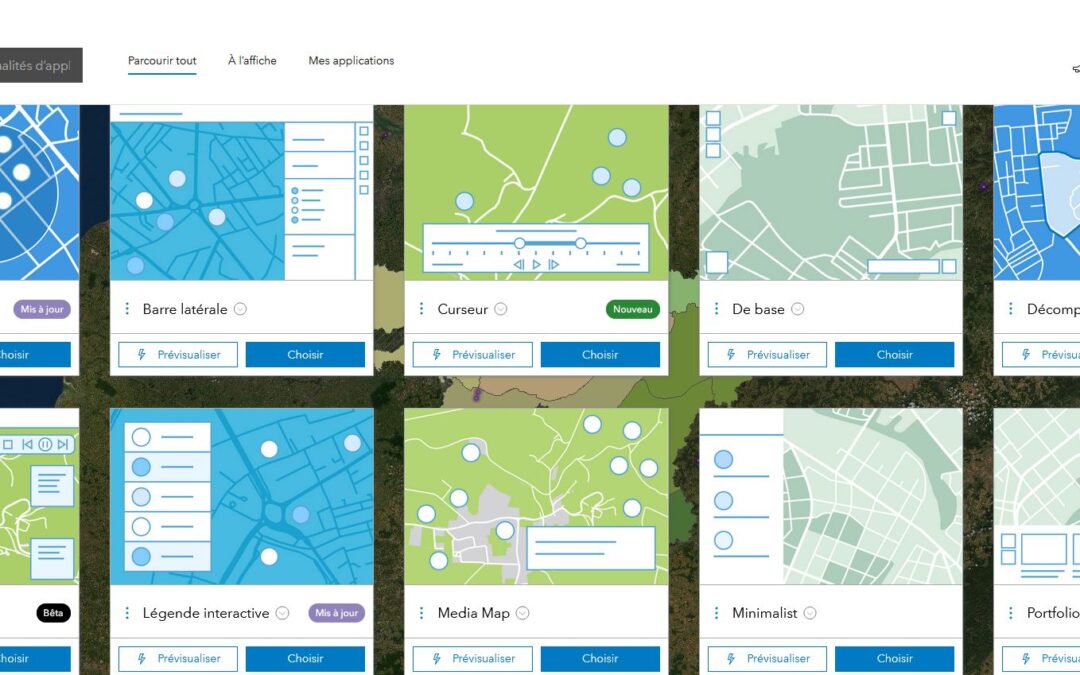

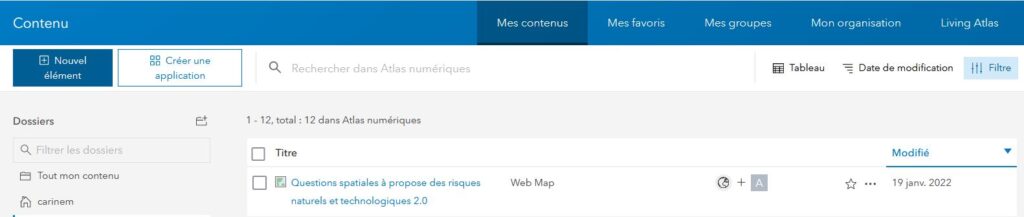

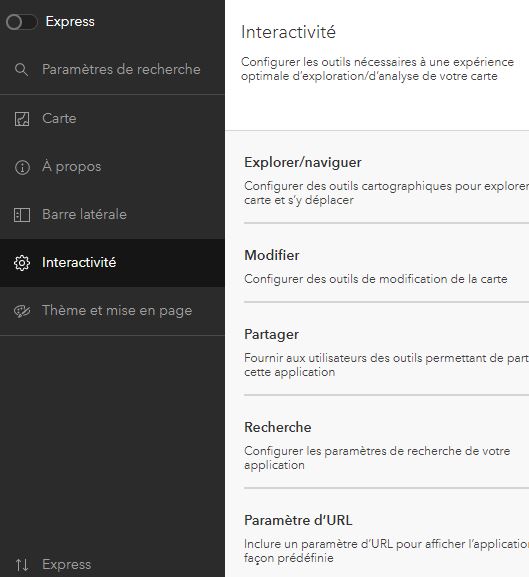

Instant Apps sur Arcgis Online est la nouvelle génération d’applications de cartographie Web configurables. Instant Apps inclut une bibliothèque de modèles d’application et une option de configuration rapide lorsque vous voulez personnaliser l’application.

Chaque modèle d’application répond à un but spécifique, comme afficher une carte, comparer des contenus, calculer un itinéraire, ou rechercher quelque chose à proximité. Ces modèles sont également optimisés pour les appareils mobiles. Les nouveaux formats des atlas numériques de géo ont été créer à partir d’Instant App.

Pour créer des applications avec Instant Apps, vous devez vous connecter à votre compte d’organisation. Si vous n’avez pas encore de compte d’organisation, inscrivez vous gratuitement ICI

Rechercher dans votre contenu une web Map (une carte) que vous voulez afficher dans une application intuitive et personnalisée

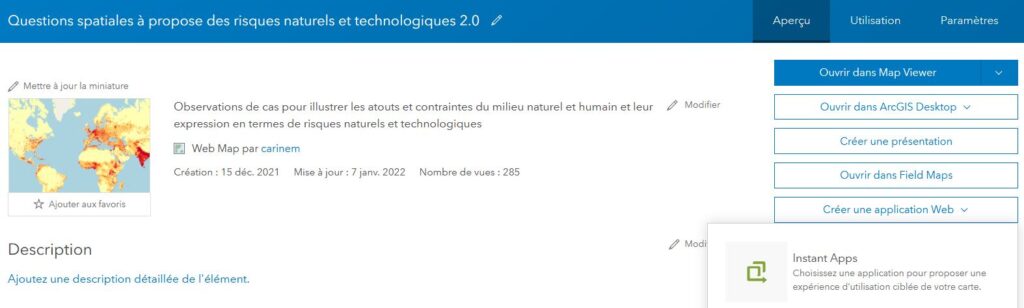

2. Choisir un modèle d’application

2. Choisir un modèle d’application selon vos données et vos objectifs. Un descriptif est donné pour chaque modèle en cliquant sur la flèche à côté du nom du modèle. Il y a une dizaine de modèles qui répondent à des fonctionnalités bien précises. Dans l’exemple ci-dessous, on vous décrit la Barre Latérale (modèle pris pour la réalisation des atlas 2.0)

Afficher un aperçu avec vos données en sélectionnant la prévisualisation. Si l’aperçu vous convient, cliquer sur « choisir »

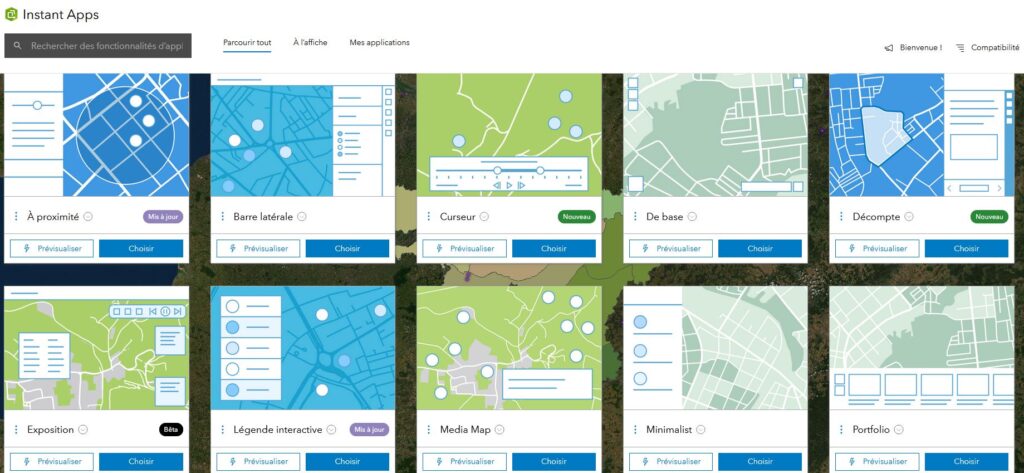

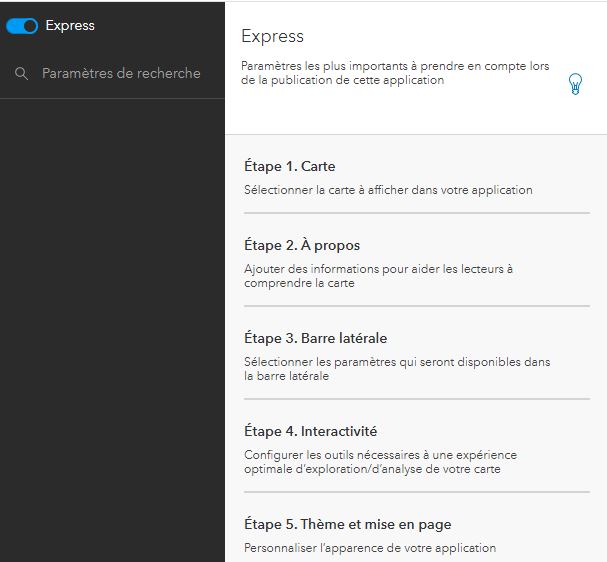

3. Configurer les paramètres et les outils

Pour chaque étape, suivre les instructions et activer les options en cliquant sur les boutons.

Une fois cette première configuration faite, désactiver le mode « express » (en haut à gauche de l’écran) afin de paramétrer d’autres d’autres éléments.

2. L’onglet « interactivité » permet d’ajouter des outils pour améliorer l’exploration de la carte

3. L’onglet « Barre latérale » permet d’activer plusieurs paramètres dont le volet « filtre »

Sélectionner la couche sur laquelle vous désirez définir un filtre. Il est possible de définir plusieurs filtres.

Si vous voulez supprimer un filtrer, cliquer sur la corbeille.

Attention certaines couches WMS, WFS ne sont pas encore prises en charge par les Instant Apps. Il vous sera donc impossible de faire un filtre.

4. Publier son application

Publier votre application et partager la en mode public ou à votre organisation ou avec vos groupe à l’aide du lien généré

Voici les 4 exemples publiés sur le site pour les 4 atlas de géographie.

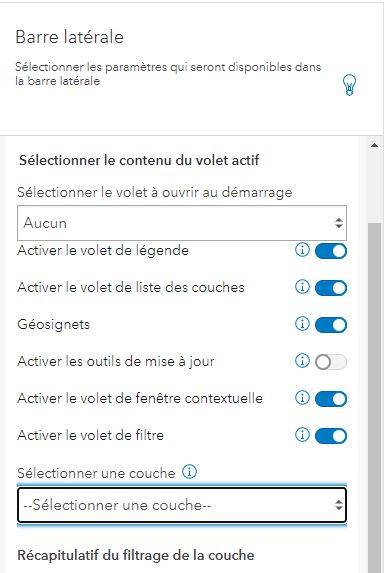

Dans le cadre du cours de 3ème année, cette situation d’apprentissage permet de mettre en évidence l’impact d’un risque technologique à proximité d’une zone urbaine par l’analyse d’images satellitaire. Au travers de cette activité, les élèves vont identifier les zones les plus touchées et mesurer l’importance du risque.

Cette situation d’apprentissage sera l’occasion de montrer à quoi servent l’analyse des images satellitaires dans le domaine de la gestion et de la prévention des catastrophes. Elles permettent de remplir 3 fonctions :

L’exemple pour Beyrouth : les satellites aident Beyrouth

Dans le cadre du cours de 3ème année, le modèle de la circulation atmosphérique doit être abordé en vue de comprendre des répartitions spatiales. La série de tornades qui a frappé les USA entre le 10 et le 11 décembre 2021 permet de mobiliser ce modèle et plus précisément la notion de front polaire en vue d’expliquer ce phénomène météorologique caractéristique de la région des Grandes Plaines.

Occupation ? Utilisation ? Souvent associées, les notions d’occupation et d’utilisation du sol sont parfois confondues pour ne pas dire incomprises. Proposer une définition et une illustration de ces deux termes n’est donc pas inutile.

L’IWEPS, l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique, nous propose son éclairage sur ces 2 notions :

–L’occupation du sol correspond à ce qui recouvre le sol, ce qu’on y trouve : un bois, une culture, une maison, un édifice public. Il s’agit des caractéristiques biophysiques du sol.

–Elle doit être distinguée de son utilisation qui précise la fonction ou l’usage d’un type d’occupation. Ainsi, une occupation du sol qui serait « pelouse » pourrait correspondre à plusieurs utilisations comme par exemple un jardin résidentiel ou un pâturage. De même, un type d’utilisation du sol peut recouvrir plusieurs catégories biophysiques : une zone résidentielle se compose de pelouses, bâtiments, surfaces imperméabilisées… Pour plus d’information, cliquer sur la référence.

De son côté, le Service public de Wallonie a réalisé une storymaps commentée et illustrée afin de mieux maîtriser et comprendre ces deux notions géographiques.

Dans le cadre du cours de 4ème GEO et FHG, cette situation d’apprentissage permet de mettre en évidence la pression exercée sur la ressource en eau par l’homme dans un milieu où la disponibilité en eau est faible. Dans le cadre du cours de 3ème GEO, cette situation d’apprentissage peut être abordée sur l’angle du risque. Puisqu’un système agricole, le ghout, tend à disparaître du fait de l’augmentation de la population, d’un changement de pratiques agricole et du traitement insuffisant des eaux usées qui vient mettre à mal ce système ancestrale adapté au climat aride.

Les activités proposées permettent aux élèves de décrire une répartition et une dynamique spatiale à l’échelle locale à partir d’une image satellitaire ainsi que de mettre en évidence la pression exercée par l’homme dans un milieu aride en vue d’illustrer les concepts atouts-contraintes du milieu ainsi que le concept du développement durable dans le cadre de l’accès à l’eau.

(suite…)

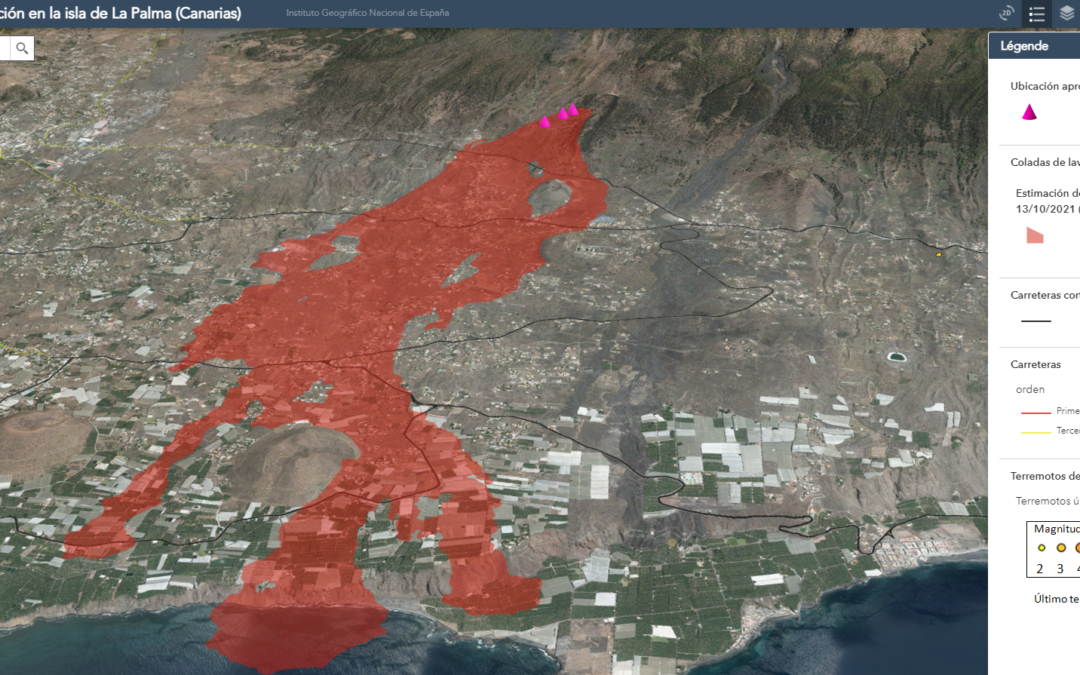

Cette situation peut se voir sous l’angle de la vulnérabilité et de la potentialité des risques liés au volcanisme. Dans un premier temps, cette situation d’apprentissage va permettre à l’élève de caractériser l’importance du risque en caractérisant ce qui domine l’occupation du sol et en estimant la population concernée par la coulée de lave de l’éruption actuelle et pouvoir comparer avec les coulées de laves de 1973 et 1949. Dans un second temps, la situation d’apprentissage va permettre à l’élève d’identifier comment l’homme à aménager sur territoire après les coulées de lave de 1973 et 1949. (suite…)

Les fonctions du territoire ne sont pas réparties de façon homogène. En effet, les composantes environnementales (naturelles et humaines) facilitent ou compliquent l’implantation de ces fonctions. L’étude des atouts et des contraintes de l’environnement sur un aménagement d’un territoire permet de se forger un avis argumenté sur la faisabilité ou pas d’un projet d’aménagement.

Cette situation d’apprentissage propose de travailler sur les atouts et les contraintes du site du futur Légoland à Charleroi afin d’illustrer le choix porté par l’entrepreneur Merlin, représenté par John Jakobson, COO de Legoland Resorts.

L’expression « virage numérique » désigne l’intégration des technologies numériques au sein des pratiques d’une organisation, autant au niveau de la production que de la gestion. … Il s’agit d’une conversion de l’ensemble des procédés de l’organisation sur tous les niveaux.

L’évolution de la formation géographique ces dernières années se caractérise principalement par le passage progressif d’une géographie basée sur des notions, des théories et des modèles, à une géographie basée sur l’observation de l’occupation des espaces.

C’est une modification profonde qui n’est pas une conséquence d’un courant pédagogique de type socioconstructiviste, mais des modifications des représentations de l’espace du fait de l’environnement numérique : l’espace peut maintenant se lire comme un livre. On passe de représentations conceptuelles (cartes, plans, schémas, croquis …) ou ponctuelles et parcellaires (photographies au sol) à un système de représentation constitué de vues aériennes continues (de type Google Earth). La résolution s’adapte en fonction de l’échelle et permet de distinguer des traces des activités humaines à l’échelle de moins d’un mètre.

Les représentations de l’espace passent de vues conceptuelles et parcellaires à des quasi-réalités n’importe où sur Terre, du moment présent jusqu’à au moins 1984.

Cette mutation impacte les acquis d’apprentissage dès l’enseignement fondamental avec le besoin de nouveaux savoir-faire (manipulation des globes virtuels et autres géoportails ou SIG) et de nouveaux savoirs (principalement les indices qui permettent de reconnaitre une occupation du sol).

Cette mutation impacte les compétences requises pour enseigner la géographie avec la maitrise des outils pour multiplier les observations et les mutualiser, la connaissance des éléments qui permettent de reconnaitre des occupations du sol, la connaissance de lieux de référence pour illustrer les effets des modes de vie sur les territoires ou les effets des territoires sur les modes de vie

Ces changements relatifs aux acquis d’apprentissage et aux compétences requises pour enseigner permettent de caractériser les composantes du virage numérique pour la formation géographique. Cette mutation caractérise aussi la contribution nouvelle de la géographie à la littératie capacités à lire et communiquer des faits et phénomènes spatiaux.

Ces éléments sont déjà pris en compte dans le programme de la formation géographique qui termine son intégration par son application en 6e année de l’enseignement de transition en septembre 2021. Dans le futur Tronc commun, la capacité à identifier l’occupation du sol est au cœur de la formation géographique.

En termes d’acquis d’apprentissage, les expériences montrent que cette mutation permet de développer une culture géographique beaucoup plus riche et qu’elle permet de développer de manière particulièrement solide les notions, les théories et les modèles géographiques en les reliant avec des réalités variées.

La mutation de la discipline scolaire peut être un levier pour accroitre les connaissances et les compétences non seulement parce qu’elle intègre des manières de représenter l’espace plus familières pour les élèves, mais aussi parce qu’elle permet d’augmenter les connaissances factuelles et conceptuelles.

La Lettre d’information de la Plateforme couvre régulièrement des sujets de fond, au travers de numéros thématiques, qui sont occasionnellement complétés d’articles plus ciblés qui présentent un sujet d’actualité.

Des supports pour traiter la question du réchauffement climatique à l’échelle du territoire wallon!

Des sujets en lien avec les thématiques de la formation géographique en 3e année (risques) et 4e année (ressources en eau et en nourriture), en FHG en 4e année (risques) mais aussi en 6e année (géo et FHG) en lien avec les adaptations et aménagements pour se prémunir des effets des changements du climat.

Le risque naturel est une combinaison de la géographie d’un aléa et de l’importance et la nature de l’occupation du sol dans les espaces affectés.

Dans le cas de l’éruption du Nyiragongo, la géographie de l’aléa volcanique est très particulière puisqu’elle ne se limite pas à la localisation du cratère et aux chemins généralement empruntés par les coulées de lave. Cette situation d’apprentissage conduit les élèves à décrire la géographie de cet aléa non seulement en utilisant un vocabulaire et des repères pertinents, mais aussi en identifiant dans le paysage les traces de cet aléa. Dans un second temps, la situation conduit l’élève à caractériser l’importance du risque en évaluant la population concernée dans un rayon de 30 km et en caractérisant ce qui domine l’occupation du sol dans ce rayon.

Exemples de supports pour compléter les informations factuelles.

Exemples de supports pour compléter les informations factuelles.

Créez un support cartographique en ligne (Carte ArcGIS Online, Story Maps, Google Earth Online … ) afin d’illustrer:

Consultez la Story Maps à l’adresse https://storymaps.arcgis.com/stories/ffecc17a66014277b2223242809f8bc4

La pondération est fonction du niveau de l’apprentissage (première phase de l’apprentissage ou un élément consolidé).

| Exemple de grille d’évaluation |

|||

| Apprentissage/Certification | Critères de qualité | Pondération | |

| Tâches de comparaison et de description | Les annotations / illustrations mettent en évidence la situation du Nyiragongo | A l’échelle de l’Afrique: la représentation est adaptée et les annotations font ressortir les repères pertinents

A l’échelle de Goma: la représentation est adaptée et les annotations font ressortir les repères pertinents |

0 à 4

0 à 4 |

| Les annotations / illustrations mettent en évidence les facteurs qui justifient le risque élevé | Chacun des trois facteurs est illustré et commenté correctement | 0 à 6 | |

| Savoirs | Connaissance du modèle de la tectonique des plaques, des notions d’aléa et de risque | Les commentaires témoignent de la maitrise de ces 3 éléments | 0 à 3 |

| Savoir-faire | Maitrise des outils numériques | Les SIG sont correctement mobilisés pour illustrer et diffuser l’information géographique | 0 à 3 |

Le transfert peut être fait pour n’importe quel espace à risque, qu’il soit volcanique ou autre.

Représentation: le fait de rendre sensible au moyen d’une image, d’une figure, d’un signe

Carte: représentation à une échelle réduite de la surface totale ou partielle du globe terrestre

Le Petit Robert

La formation géographique a un sens particulier puisqu’elle permet une lecture, une compréhension, une manière de communiquer et d’illustrer particulières de l’environnement ou du monde.

Elle interroge les faits ou les phénomènes d’une manière particulière : l’interrogation géographique naît de l’analyse d’une répartition spatiale inégale d’un fait ou d’un phénomène.

Elle explique des faits ou des phénomènes d’une manière particulière. Un disparités spatiales s’explique du point de vue géographique en faisant référence à d’autres répartitions spatiales.

Elle communique des interrogations, des hypothèses ou des explications de manière particulière. La représentation de l’espace (annotée ou construite) constitue la cœur de la communication de manière bien plus efficace que du texte.

Elle illustre des notions ou des concepts de manière particulière. Les exemples ou contrexemples illustrent comment ces notions ou ces concepts marquent, affectent, impactent, organisent … des territoires par représentations de l’espace.

Pour poser des questions pertinentes …

… du point de vue géographique.

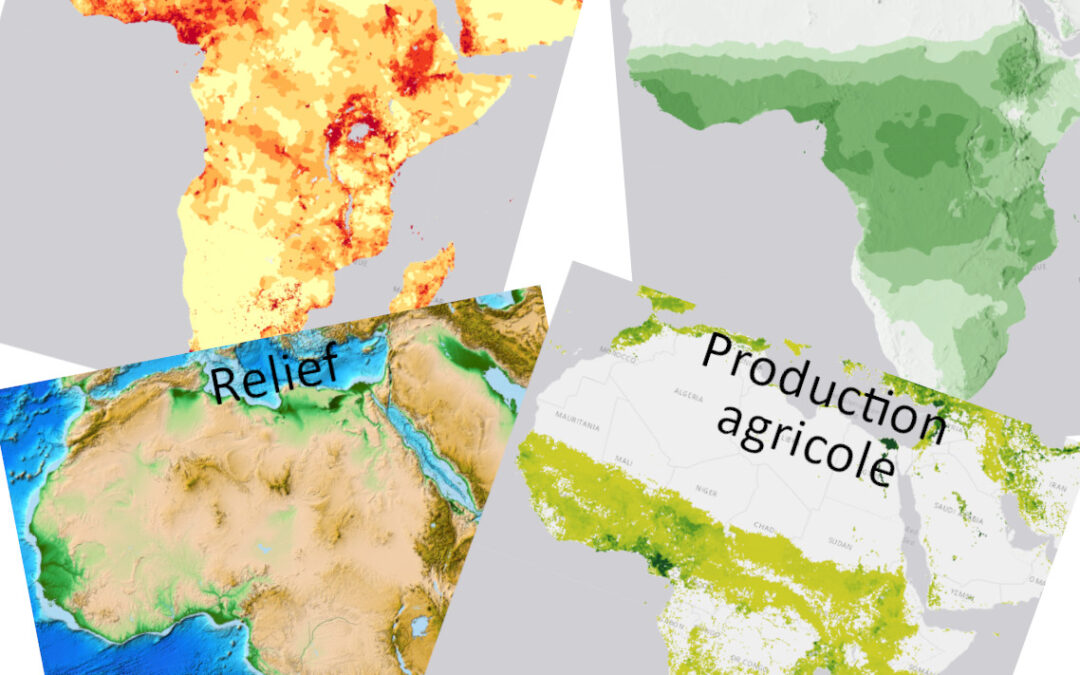

La mise en évidence d’une répartition spatiale ne peut se faire efficacement qu’avec des représentations de l’espace. Pour s’en convaincre, il suffit d’essayer de remplacer la carte de la production agricole en calories par unité de surface par un texte qui donnerait à la fois une vue globale et détaillée de la répartition. Des dizaines de pages seraient nécessaires et le nombre de repères à connaitre de mémoire serait impressionnant.

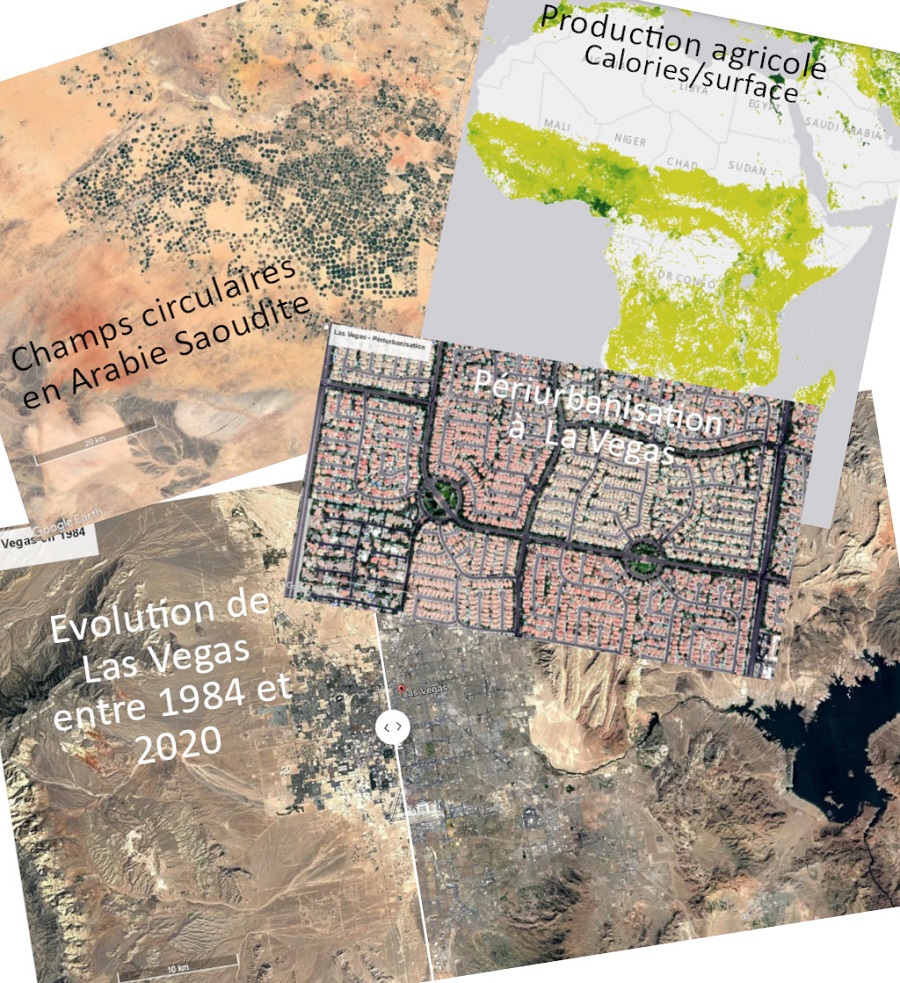

La répartition spatiale étant mise en évidence par la représentation de l’espace, c’est son analyse en termes de disparités qui fait émerger le questionnement géographique. Si un élève avec un peu de culture géographique comprend pourquoi la production agricole est si peu présente dans le Sahara, son absence dans le bassin du Congo (au centre de l’Afrique), là où les pluies sont abondantes, est interpelant. La présence de champs circulaires (champs irrigués par pivot central) par centaines dans le centre de l’Arabie Saoudite là où les pluies sont quasi inexistantes et où ne coule aucune rivière est aussi interpelant.

C’est donc l’analyse de la répartition spatiale qui est au cœur même de l’approche géographique. Cette répartition ne pouvant se faire efficacement qu’à l’aide de représentations spatiales.

Tous les faits ou phénomènes peuvent être analysés d’un point de vue spatial. Seules les répartitions inégales , les organisations spatiales singulières, les occupations du sol inhabituelles, les évolutions spatiales inégales auront un intérêt du point de vue de la géographie.

Pour répondre à des questions …

… géographiques.

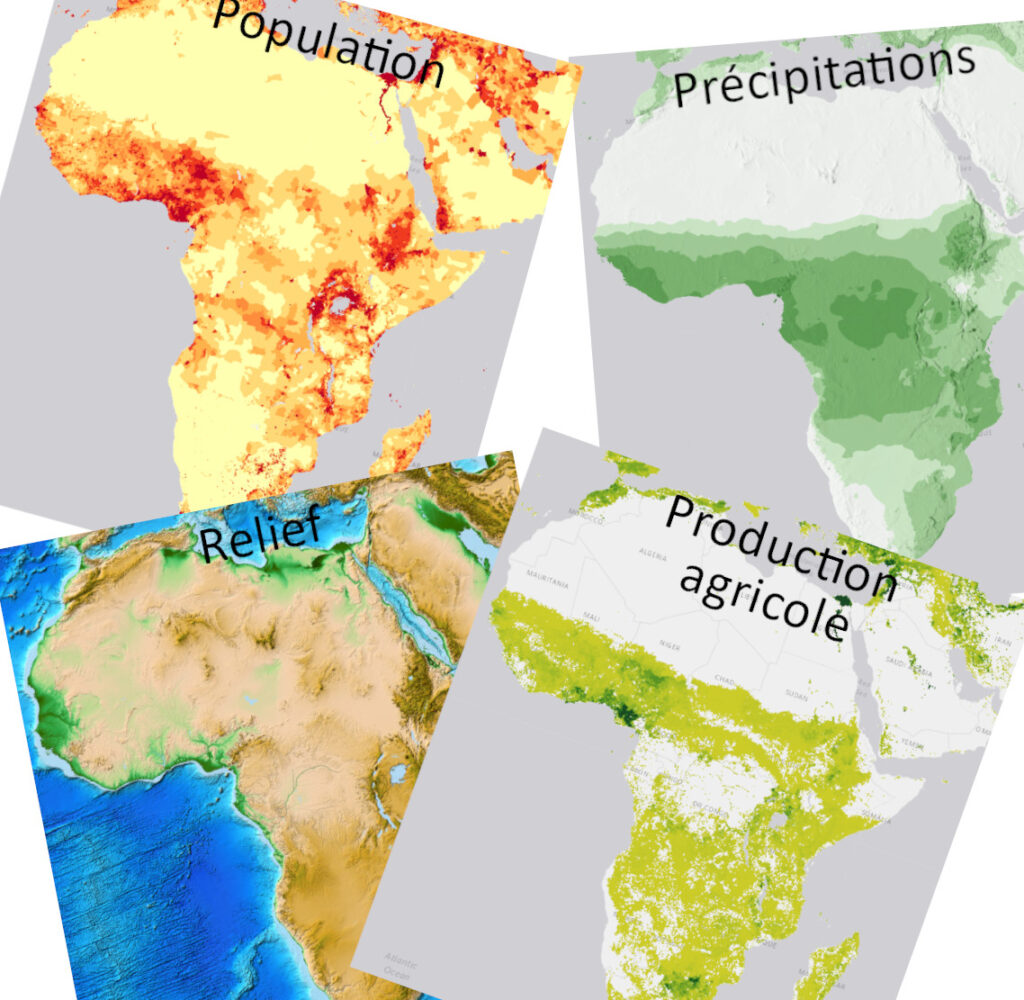

Pour comprendre des répartitions inégales, la démarche en géographie consiste à comparer une répartition spatiale qui pose question avec d’autres répartitions spatiales.

La vue ci-contre montre comment la question relative à la répartition de la production agricole à l’échelle de l’Afrique est éclairée à l’aide de trois autres composantes de l’espace.

Ces représentations permettent à la fois de dégager des généralités tout en tenant compte des exceptions. Avec du texte, ces comparaisons seraient réalisées en dizaines de pages qui nécessiteraient chez le lecteur la connaissance de références spatiales considérables et une représentation mentale de la terre de haut niveau.

Pour communiquer …

… une analyse géographique.

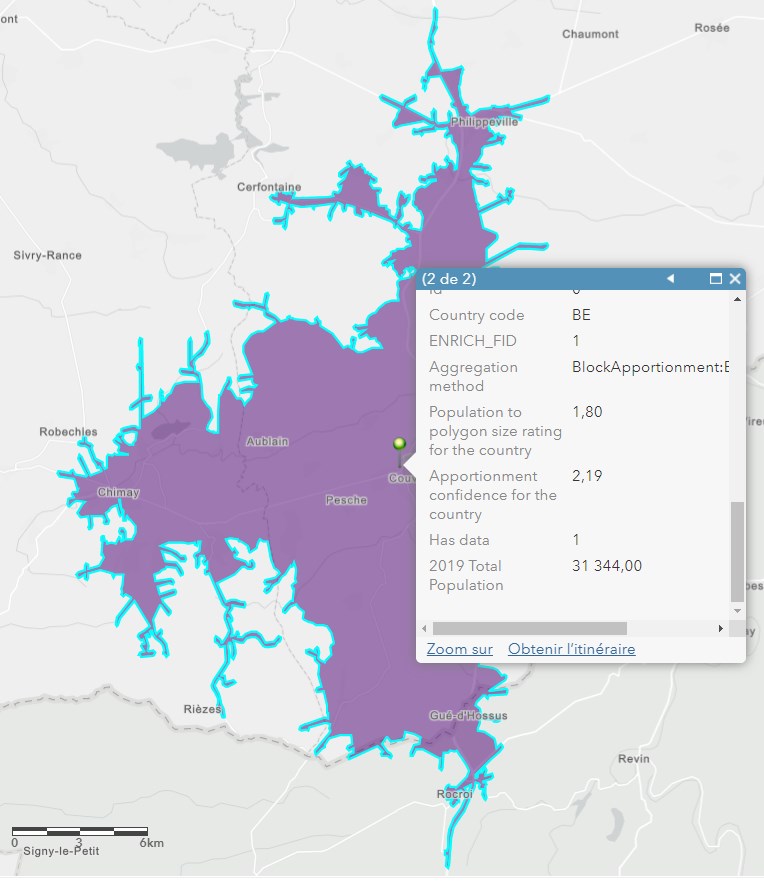

La carte ci-contre illustre la zone de chalandise qu’un élève a réalisée en utilisant le bouton « Analyse » puis » Utiliser la proximité » et enfin « Créer des zones de desserte » sur ArcGIS Online. SA production met en évidence l’accessibilité en voiture (à moins de 15 minutes) du nouveau « retail park » de Couvin inauguré en avril 2021. L’analyse précise que 31.344 personnes résident dans cette zone de chalandise. Cette production cartographique est bien plus parlante que le texte inévitablement long qui serait nécessaire pour y arriver.

Pour illustrer des concepts ou des notions

Plutôt qu’un long discours, la vue aérienne oblique ci-contre met en évidence l’importance de la contrainte naturelle à laquelle le contournement de Couvin a dû faire face (en comblant une vallée avec des centaines milliers de tonnes de remblais). C’est une manière particulièrement efficace d’illustrer ce qu’est une contrainte spatiale vis-à-vis d’un aménagement.

Tous les concepts et les notions peuvent ainsi être illustrés par des vues aériennes ou d’autres représentations de l’espace. Voir ici un article qui illustre quelques concepts avec des vues et des cartes.

La carte est une représentation de l’espace au même titre que bien d’autres supports que sont les croquis cartographiques, les schémas cartographiques et les plans. Un profil du relief est aussi une représentation de l’espace.

Si la carte et le plan étaient les supports les plus répandus pour représenter l’espace au siècle dernier, le développement du numérique a donné à la vue aérienne et la vue modélisée en 3D la première place dans les supports utilisés. Cela ne veut pas dire que la carte ou le plan n’ont plus d’intérêt, mais ils sont ce qu’ils ont toujours été: des vues conceptualisées de l’espace sur lesquelles les éléments qui composent un espace sont représentés par des symboles (points, lignes et surfaces). Les nouvelles représentations issues de l’environnement numérique offrent des représentations beaucoup plus conformes ou proches de la réalité, ce qui explique leur succès et leur plus grande facilité d’accès.

Cette année, encore plus que les autres, l’évaluation des éléments les plus importants pour poursuivre la formation ou pour atteindre ses finalités mérite une attention particulière.

Pour différents cours, des supports ont été publiés pour vous aider dans ce travail.

Conformément à chaque programme, il s’agit, pour chaque année, d’une page sur laquelle les éléments essentiels qui sont attendus au terme de l’année sont listés.

Ce que l’élève doit être à même de réaliser en autonomie en mobilisant implicitement les savoirs et savoir-faire nécessaires (compétences). Sur la version numérique du programme, par exemple à l’adresse https://fesec.scienceshumaines.be/geo-programme/#4e , chaque tâche est complétée par des critères de qualité qui peuvent servir de base pour la construction de la grille d’évaluation.

Pour chaque savoir, une ou deux tâches attendues sont indiquées dans le programme. Par exemple, quand il est écrit « L’élève connait la répartition spatiale des principaux espaces peuplés et peu peuplés aux échelles mondiale et continentale », les tâches suivantes sont attendues : « L’élève peut représenter schématiquement les principaux espaces peuplés et peu peuplés sur une carte vierge et les nommer. » et » L’élève peut localiser et nommer les principales aires urbaines figurées sur une carte ».

Pour chaque savoir-faire, la liste des éléments qui peuvent être attendus est précisée. Tous les éléments d’un même savoir-faire ne doivent pas nécessairement être évalués au même moment. Par exemple, pour le savoir-faire relatif à la construction d’une représentation cartographique, il est attendu au final que l’élève puisse déterminer un titre (nominaliser l’information); … indiquer l’échelle; … indiquer l’orientation; …construire une légende; … indiquer les sources; … choisir le type de figuré adapté à l’objet cartographié (point/ligne/surface); … adapter la hiérarchie des figurés (taille/couleur et intensités).

Lors de l’évaluation de ce savoir-faire, il peut être décidé de n’évaluer que l’élément « … choisir le type de figuré adapté à l’objet cartographié (point/ligne/surface); «

* En 2020-2021, le service général de l’Inspection, sur demande de la Ministre, recommande de privilégier toutes années confondues, les compétences de critique et de synthèse, ces deux compétences étant actuellement les seules retenues alternativement pour les épreuves externes à la fin du cursus (CESS).

Uniquement les savoir-faire essentiels à l’apprentissage de ces deux compétences.

Les tâches généralement mobilisées, en vue de mettre en évidence des interactions entre l’homme et son environnement, pour …

Les tâches généralement mobilisées, en vue de mettre en évidence le mode de vie des gens à différentes époques, pour …

Les tâches et les critères d’évaluation, pour …

Les tâches et les critères d’évaluation, pour …

Il ne faut pas évaluer toutes les éléments indiqués en fin d’année. D’autres évaluations ont eu lieu en cours d’année.

Il faut s’assurer que la majorité des items ou des questions de l’évaluation de juin trouvent leur place dans le tableau synoptique. Les éléments qui n’y trouvent pas explicitement leur place sont de l’ordre du dépassement.

Ce document peut également servir de rapport des compétences (notamment dans le cadre de la CPU) pour faire le bilan des acquis au terme d’une année et/ou lister les éléments non acquis en vue d’une remédiation. Ce support peut faciliter les échanges lors du conseil de classe.