Formation géographique

1ère secondaire – Tronc commun

Accès rapides …

Photo de Aleksejs Bergmanis: sur pexels.com

Volet de la formation géographique du programme de sciences humaines du tronc commun

Les visées de la formation géographique

Mobiliser le regard et des outils de la géographie pour :

• comprendre l’occupation progressive de l’espace par l’Humain, la manière dont il a procédé, au regard de niveaux technologiques donnés et en interaction avec des milieux naturels et les écosystèmes ;

• favoriser dès lors une ouverture sur le monde, la découverte de la diversité des visages de la Terre (entendus en tant que principaux paysages observés à la surface de la Terre, reprenant d’abord les grands milieux « naturels », mais aussi les grands paysages construits par l’Humain) ;

• articuler la démarche et les connaissances de l’espace qui contribuent à une culture solide pour comprendre les grands enjeux de notre temps.

Enseigner la géographie au XXIe siècle

La formation géographique s’inscrit pleinement dans son époque : elle reflète les préoccupations et les enjeux actuels comme l’évolution des territoires, la mondialisation, la migration, la citoyenneté, les nouvelles technologies numériques, le développement durable.

Les espaces sont de plus en plus marqués par l’activité humaine. L’Anthropocène, une nouvelle ère géologique popularisée durant les années 1990, illustre l’impact significatif et global des activités humaines sur l’environnement. Le changement climatique, la perte de biodiversité, l’imperméabilisation des sols, la pollution de l’air, des sols et de l’eau sont notamment des exemples d’impacts significatifs.

Enseigner la géographie en Belgique francophone au XXIe siècle, c’est éveiller l’élève à la démarche géographique. Celle-ci lui permettra de comprendre les relations entre les sociétés et leurs environnements par l’observation et l’exercice des compétences visant tant à (se) représenter qu’expliquer l’organisation de l’espace et les interactions entre l’activité humaine et l’environnement. Cela implique de développer chez l’élève sa perception de l’espace et sa compréhension de faits ou phénomènes par leur spatialisation. C’est l’éveiller à la complexité du monde dans lequel il vit, et ainsi participer à la formation de son esprit critique.

Ainsi, enseigner la géographie, c’est développer un raisonnement s’appuyant sur des démarches, des outils et un langage propres à la discipline en vue d’appréhender les enjeux environnementaux et humains et, à terme, déployer des actions qui apporteront des solutions durables à la préservation des ressources et de la planète pour les futures générations. Dans ce sens, enseigner la géographie, c’est faire prendre conscience aux élèves qu’ils sont, par leurs choix, acteurs dans leur environnement, citoyens/citoyennes responsables qui habitent véritablement les lieux qu’ils utilisent, qui se sentent concernés non seulement par leur devenir mais aussi par celui d’autres lieux qu’ils impactent par leurs comportements (1).

Faire apprendre la géographie, c’est encore inviter l’élève à la décentration par le changement d’échelle et l’exploration des espaces proches ou lointains et ainsi appréhender la diversité des paysages de la Terre. Dans ce sens, la formation géographique invite à développer un rapport à soi et aux autres, qui initie l’élève à l’altérité. Enseigner la géographie, c’est, par l’étude de cas et par la diversité des cas, conduire chaque élève à une culture géographique nuancée. C’est donc une invitation à questionner et analyser des espaces et ainsi réfléchir à la relativité de nos perceptions et de notre compréhension du monde.

Enfin, enseigner la géographie au XXIe siècle, c’est faire apprendre à utiliser les outils numériques tels les SIG et géoportails. En effet, apprendre la géographie ne peut s’entendre aujourd’hui sans la manipulation efficace et pertinente d’outils numériques disciplinaires dont la profusion et la disponibilité sont de plus en plus importantes et facilitées.

(1) FWB, (2022). FHGES, p.75.

Spécificités de la formation géographique

La spécificité de la formation géographique est d’articuler les sociétés et leurs environnements en identifiant leurs interrelations dans un cadre spatial. Cela implique de développer chez l’élève sa perception de l’espace et sa compréhension des faits ou phénomènes par leur spatialisation.

La formation géographique éveille également la curiosité à l’ailleurs, de son espace proche dès la maternelle et les premières années de l’enseignement primaire puis progressivement, au cours de cursus, à des environnements plus lointains, afin que chaque élève puisse avoir une vision globale et générale du monde, dès la fin du tronc commun.

Dans le respect du développement des capacités cognitives de l’enfant, la discipline vise à comprendre comment les sociétés habitent la Terre, l’utilisent, l’aménagent et la transforment. En d’autres mots, comment elles organisent leur territoire et quels sont les impacts de ces transformations opérées. Il s’agira d’inscrire des réalités concrètes (habiter, produire, consommer, se déplacer) dans l’espace, ce qui participera à la construction chez l’élève d’une culture géographique lui permettant de localiser, situer et contextualiser un fait ou un phénomène pour mieux le comprendre.

En développant des capacités à expliquer des faits mais aussi à appréhender leur dynamique pour en comprendre l’évolution, l’élève pourra prendre conscience que l’espace n’est pas figé, qu’il est évolutif, que son aménagement repose sur des contraintes mais aussi des choix.

Les analyser, les mesurer permet à l’élève de devenir un citoyen à part entière, capable de prendre position et d’agir. Ainsi, la géographie invite les élèves à s’ouvrir au monde et à développer leur esprit critique, tout comme elle les sensibilise au rôle d’acteur social qu’ils pourront jouer à des degrés divers. […]

L’apprentissage sur le terrain est un des fondamentaux de la géographie. Aussi, il est important de le privilégier quand c’est possible et pertinent. Les apprentissages seront travaillés de manière spiralaire en articulant l’ici et l’ailleurs, en partant des espaces vécus et/ou familiers chez les élèves les plus jeunes, pour les comparer avec des espaces lointains chaque fois plus vastes, au fur et à mesure de la scolarité.

FWB, (2022). FHGES, pp.74-75.

"D'où vient-on ?" "Où va-t-on ? (jusqu'en S3)

Objets d’apprentissage géographiques annuels dans le tronc commun :

P1 : Des éléments naturels et humains des espaces proches de l’école, du quartier ou de la localité : espaces vécus et comparaison avec un ailleurs familier.

P2 : Des éléments clés d’occupations/utilisations du sol spécifiques ou non aux milieux ruraux et urbains en Belgique.

P3 : Des éléments clés d’occupations/utilisations du sol caractéristiques des principales fonctions à l’échelle locale, ouverture sur l’ailleurs par comparaison avec d’autres localités belges.

P4 : Des paysages caractéristiques en Belgique à travers de grands ensembles morphologiques et des agglomérations urbaines.

P5 : Des éléments clés qui structurent l’espace en Belgique, en Europe et dans le monde.

P6 : Des éléments clés qui structurent l’espace à l’échelle du monde.

S1 : L’évolution de l’organisation de l’espace au départ des trois grands processus : l’urbanisation, la déforestation et les mutations (dont l’industrialisation) du secteur agricole.

S2 : Les espaces marqués par la mondialisation et des flux de biens et de personnes qui en résultent, compréhension de facteurs de localisation.

S3 : Les espaces plus ou moins marqués par des aléas et des facteurs à prendre en compte pour évaluer les risques.

Progressivité des savoirs annuels de la P3 à la P6

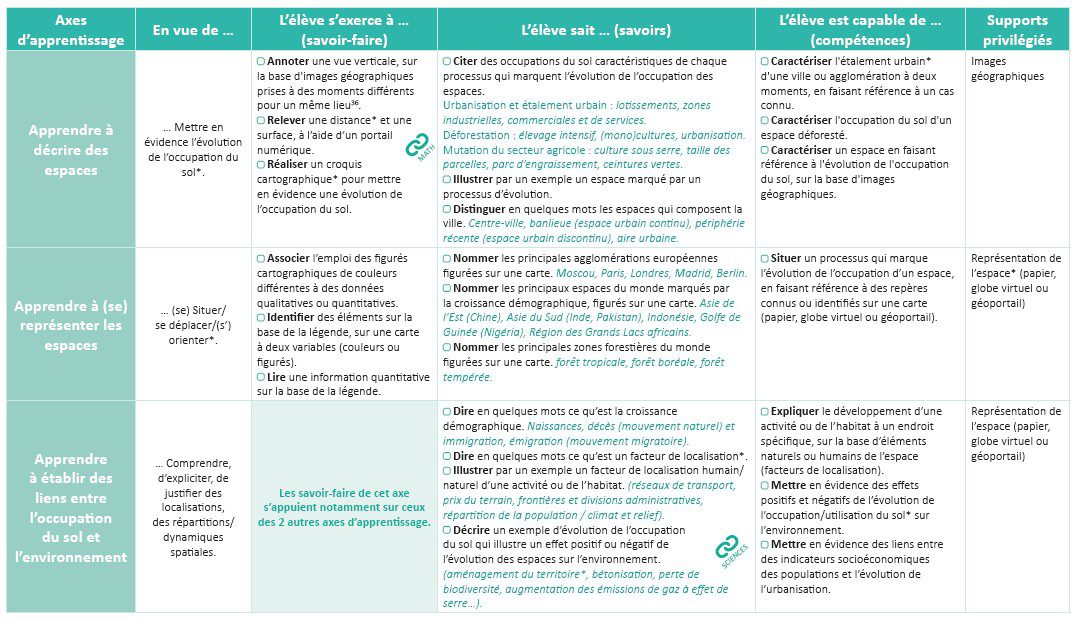

Axes d'apprentissage de la formation géographique

Afin de développer des outils de la démarche géographique, d’assurer un socle commun de connaissances et de développer des visées disciplinaire et transversale, trois axes regroupant des attendus d’apprentissages

sont développés dans ce programme. Ils précisent l’orientation pour la mise en oeuvre de ces attendus.

Dans ce sens, l’élève sera amené à décrire des espaces, à (se) les représenter et expliquer leur organisation

ainsi que des interactions entre l’occupation du sol et l’environnement.

Les apprentissages géographiques sont organisés selon trois axes décrits ci-dessous. Un tableau synoptique

reprend pour chaque année d’enseignement les attendus d’apprentissage liés à ces axes.

Contenus d'enseignement et enjeux

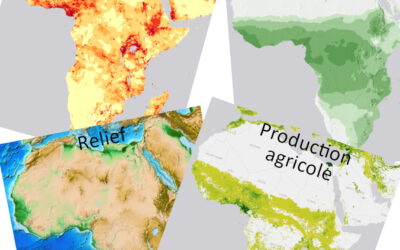

L’enseignant fait découvrir l’évolution de l’occupation de l’espace à différentes échelles au départ de trois processus significatifs de nature différente :

• l’urbanisation ;

• la déforestation ;

• les mutations (dont l’industrialisation) du secteur agricole ;

ainsi que les effets des actions humaines des ces trois processus sur l’environnement. Afin d’amener les élèves à (s’) interroger (sur) la responsabilité de leurs modes de vie (consommation, production et habitat), notamment leurs impacts sur l’environnement et l’importance de la participation citoyenne dans des choix de société, l’enseignant propose une ou plusieurs tâches associées à un ou plusieurs savoir(s), savoir-faire et/ou compétence(s) et éventuellement à une entrée transversale.

Conditions de mise en oeuvre :

• Privilégier l’utilisation de représentations de l’espace.

• Dater les représentations de l’espace pour travailler l’évolution de l’occupation du sol.

• …

Pièges à éviter :

- Faire une monographie/étude systémique des processus. En d’autres termes, faire des élèves des spécialistes des systèmes urbain, forestier ou agricole.

- Faire apprendre la transition démographique pour aborder la croissance démographique.

- …

Panorama du lac Sakarya- Photo de cnrdmroglu sur pexels.com

Les mutations des espaces urbain,

agricole et forestier

Axe 1 : Apprendre à décrire des espaces ....

« Décrire des espaces » consiste à amener l’élève lire un paysage, à observer et mettre en évidence des occupations du sol caractéristiques de l’évolution des espaces. Il s’agit également de reconnaitre la nature des activités humaines. La description de répartitions/dynamiques spatiales s’appuie sur des images géographiques ou des paysages observés sur le terrain. L’objectif est d’outiller l’élève pour qu’il puisse identifier les composantes naturelles et humaines d’un paysage.

Axe 2 : Apprendre à (se) représenter les espaces ...

« (Se) représenter des espaces » nécessite que l’élève manipule des cartes, plans ou croquis cartographiques, supports par excellence de la géographie, pour décrire et expliquer des répartitions/dynamiques spatiales tout en mobilisant des repères spatiaux pertinents. Il apprend notamment à représenter la réalité des espaces en utilisant des figurés cartographiques. Ce passage de la réalité à la représentation cartographique favorise le développement des capacités de synthèse, d’abstraction et de conceptualisation de l’élève. L’utilisation de ces supports permet d’aborder des espaces à différentes échelles et de mettre en évidence des éléments particuliers ou dominants qui les composent.

Axe 3 : Apprendre à établir des liens ...

« Expliquer » en géographie consiste à amener l’élève à établir des liens entre différentes composantes de l’espace afin de comprendre et de justifier la localisation d’activités humaines (facteur de localisation), de répartitions/dynamiques spatiales et d’enjeux actuels. L’élève mobilise ses connaissances des espaces pour comprendre des organisations spatiales ou des occupations du sol, leur(s) évolution(s) et répondre ainsi à des questions géographiques.

Conditions de mise en oeuvre :

* Privilégier l’utilisation de représentations de l’espace.

*Dater les représentations de l’espace pour travailler l’évolution de l’occupation du sol.

*…

Pièges à éviter :

• Faire une monographie/étude systémique des processus. En d’autres termes, faire des élèves des spécialistes des systèmes urbain, forestier ou agricole.

• Faire apprendre la transition démographique pour aborder la croissance démographique.

…

1ère année (S1)

Exemples de situations d’apprentissage

Une ville qui s’étire, des quartiers qui s’homogénéisent

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage L’élève est invité à comparer comment le territoire est marqué par l’urbanisation à l’aide d’indicateurs socioéconomiques (revenus, propriété, taille des ménages …) en vue d’expliquer des disparités...

Mon beau sapin, roi des campagnes

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage Il s’agit, dans cette situation d’apprentissage, d’amener l’élève à décrire une dynamique spatiale : elle se travaille sur un espace déterminé pour visualiser les changements d’occupation du sol (dans le...

Le recyclage des canettes (sous l’angle géographique)

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage Cette situation d’apprentissage pourra trouver sa place, par exemple, en début d’année lors de l’explication du tri des déchets en classe/à l’école. Elle pourra également s’inscrire dans un projet...

Il était une fois la déforestation

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage Cette activité d’apprentissage permet d’amener les élèves à observer l’importance de la déforestation au sein des trois principaux types d’espaces forestiers mondiaux. Elle vise à exercer les élèves à décrire et...

A La recherche d’un lieu stratégique

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage Cette activité d’apprentissage met en œuvre la démarche d’investigation géographique. Par l’observation de la disparité des zones d’activités dans un espace urbain, l’élève est amené à formuler un questionnement...

La croissance démographique: 10 milliards, serrés comme des sardines ?

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage Faire découvrir la notion de croissance démographique a pour objectif d’outiller l’élève en vue d’apprendre à se représenter des espaces (au niveau mondial dans ce cas) et d’expliquer l’organisation des espaces...

Un patchwork de paysages et de réalités urbaines

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage Cette activité d’apprentissage permet d’amener les élèves à observer les mutations des espaces urbains. Les élèves vont observer des occupations du sol dominantes et spécifiques pour caractériser le phénomène de...

Quand la ville s’étale

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage Cette activité d’apprentissage permet d’amener les élèves à observer l’importance de l’étalement urbain à travers le monde. Elle vise à exercer les élèves à décrire une dynamique spatiale à l’échelle d’une aire...

Les écoquartiers

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage Cette situation d’apprentissage offre des opportunités pour connecter les attendus d’apprentissage avec notre environnement direct. Si un écoquartier est situé à proximité de votre école, il représente une...

Mutation d’un espace agricole: le remembrement

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage Cette situation d’apprentissage a pour objectif de développer des capacités à caractériser des évolutions du territoire (ici le remembrement) dans le cadre du processus de mutation d’un espace agricole. Tout espace...

Exploration en milieu tropical

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage Cette activité d’apprentissage permet aux élèves d’identifier, à l’échelle locale, les activités humaines dans des espaces déforestés. Sur la base d’une carte collaborative, une comparaison entre les 3 espaces...

Agriculture sous serre, une solution durable?

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage Cette activité d’apprentissage met en œuvre la démarche d’investigation géographique. Par l’observation du développement de la culture sous serre dans certaines régions agricoles, l’élève est amené à formuler un...

Earthshots – Observer les lieux qui évoluent dans le temps

Ce site EROS de USGS permet d'explorer plus de 100 endroits à travers le monde où les images satellitaires montrent l'évolution de l'occupation du sol à travers le temps, autrement dit la dynamique spatiale. Earthshots permet d'observer via les images satellitaires...

Créer la légende d’une carte sur base de l’identification des composantes du paysage sur une vue aérienne verticale (savoir-faire)

Année : 1re et 2e année Prérequis : les composantes du paysage, réaliser une légende 1. Contextualisation dans le parcours en EDM L'élève est confronté régulièrement à la lecture d'images géographiques pour lesquelles il lui est demandé d'identifier divers éléments...

Identifier des composantes du paysage de la ville de Trèves et les positionner sur un profil de relief

Années : 1re et 2e année Prérequis : lire un profil du relief, utiliser l'échelle graphique, identifier les composantes du paysage (rural, urbain et industriel) et caractériser les composantes du paysage (le relief, la végétation et les éléments issus de l'impact...

Note des concepteurs :

-La longueur des textes et le nombre de documents sont à adapter par l’enseignant en fonction de ses élèves.

-Les concepteurs se sont efforcés de joindre les détenteurs de droits des textes et des illustrations. Si malgré les recherches effectuées, un ayant droit n’avait pas été contacté, il est invité à s’adresser à nous.

Photo de Joseph Mitchell sur pexels.com

Axe d’apprentissage 1:

Apprendre à décrire des espaces en vue de mettre en évidence l’évolution de l’occupation du sol

Les savoir-faire

- Annoter une vue verticale, sur la base d’images géographiques prises à des moments différents pour un même lieu.

- Relever une distance et une surface, à l’aide d’un portail numérique.

- Réaliser un croquis cartographique pour mettre en évidence une évolution de l’occupation du sol.

Les savoirs

- Citer des occupations du sol caractéristiques de chaque processus qui marquent l’évolution de l’occupation des espaces. Urbanisation et étalement urbain : lotissements, zones industrielles, commerciales et de services. Déforestation : élevage intensif, (mono)cultures, urbanisation. Mutation du secteur agricole : culture sous serre, taille des parcelles, parc d’engraissement, ceintures vertes.

- Illustrer par un exemple un espace marqué par un processus d’évolution.

- Distinguer en quelques mots les espaces qui composent la ville. Centre-ville, banlieue (espace urbain continu), périphérie récente (espace urbain discontinu), aire urbaine.

Les compétences

- Caractériser l’étalement urbain d’une ville ou agglomération à deux moments, en faisant référence à un cas connu.

- Caractériser l’occupation du sol d’un espace déforesté.

- Caractériser un espace en faisant référence à l’évolution de l’occupation du sol, sur la base d’images géographiques.

Axe d’apprentissage 2 :

Apprendre à (se) représenter des espaces en vue de (se) situer/se déplacer/(s’) orienter

Les savoir-faire

- Associer l’emploi des figurés cartographiques de couleurs différentes à des données qualitatives ou quantitatives.

- Identifier des éléments sur la base de la légende, sur une carte à deux variables (couleurs ou figurés).

- Lire une information quantitative sur la base de la légende.

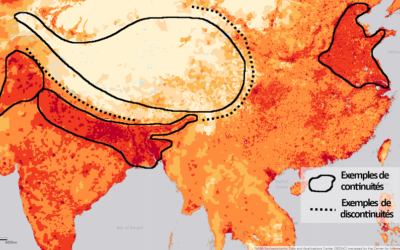

Les savoirs

- Nommer les principales agglomérations européennes figurées sur une carte. Moscou, Paris, Londres, Madrid, Berlin.

- Nommer les principaux espaces du monde marqués par la croissance démographique, figurés sur une carte. Asie de

l’Est (Chine), Asie du Sud (Inde, Pakistan), Indonésie, Golfe de Guinée (Nigéria), Région des Grands Lacs africains. - Nommer les principales zones forestières du monde figurées sur une carte. forêt tropicale, forêt boréale, forêt tempérée.

La compétence

- Situer un processus qui marque l’évolution de l’occupation d’un espace, en faisant référence à des repères connus ou identifiés sur une carte (papier, globe virtuel ou géoportail).

Axe d’apprentissage 3 :

Apprendre à établir des liens entre l’occupation du sol et l’environnement en vue de comprendre, d’expliciter, de justifier des localisations, des répartitions/dynamiques spatiales.

Les savoir-faire

Les savoir-faire de cet axe s’appuient notamment sur ceux des 2 autres axes d’apprentissage.

Les savoirs

- Dire en quelques mots ce qu’est la croissance démographique. Naissances, décès (mouvement naturel) et

immigration, émigration (mouvement migratoire). - Dire en quelques mots ce qu’est un facteur de localisation.

- Illustrer par un exemple un facteur de localisation humain/naturel d’une activité ou de l’habitat. (réseaux de transport, prix du terrain, frontières et divisions administratives, répartition de la population / climat et relief).

- Décrire un exemple d’évolution de l’occupation du sol qui illustre un effet positif ou négatif de l’évolution des espaces sur l’environnement.

(aménagement du territoire, bétonisation, perte de biodiversité, augmentation des émissions de gaz à effet de serre…).

Les compétences

- Expliquer le développement d’une activité ou de l’habitat à un endroit spécifique, sur la base d’éléments naturels ou humains de l’espace (facteurs de localisation).

- Mettre en évidence des effets positifs et négatifs de l’évolution de l’occupation/utilisation du sol sur l’environnement.

- Mettre en évidence des liens entre des indicateurs socioéconomiques des populations et l’évolution de l’urbanisation.

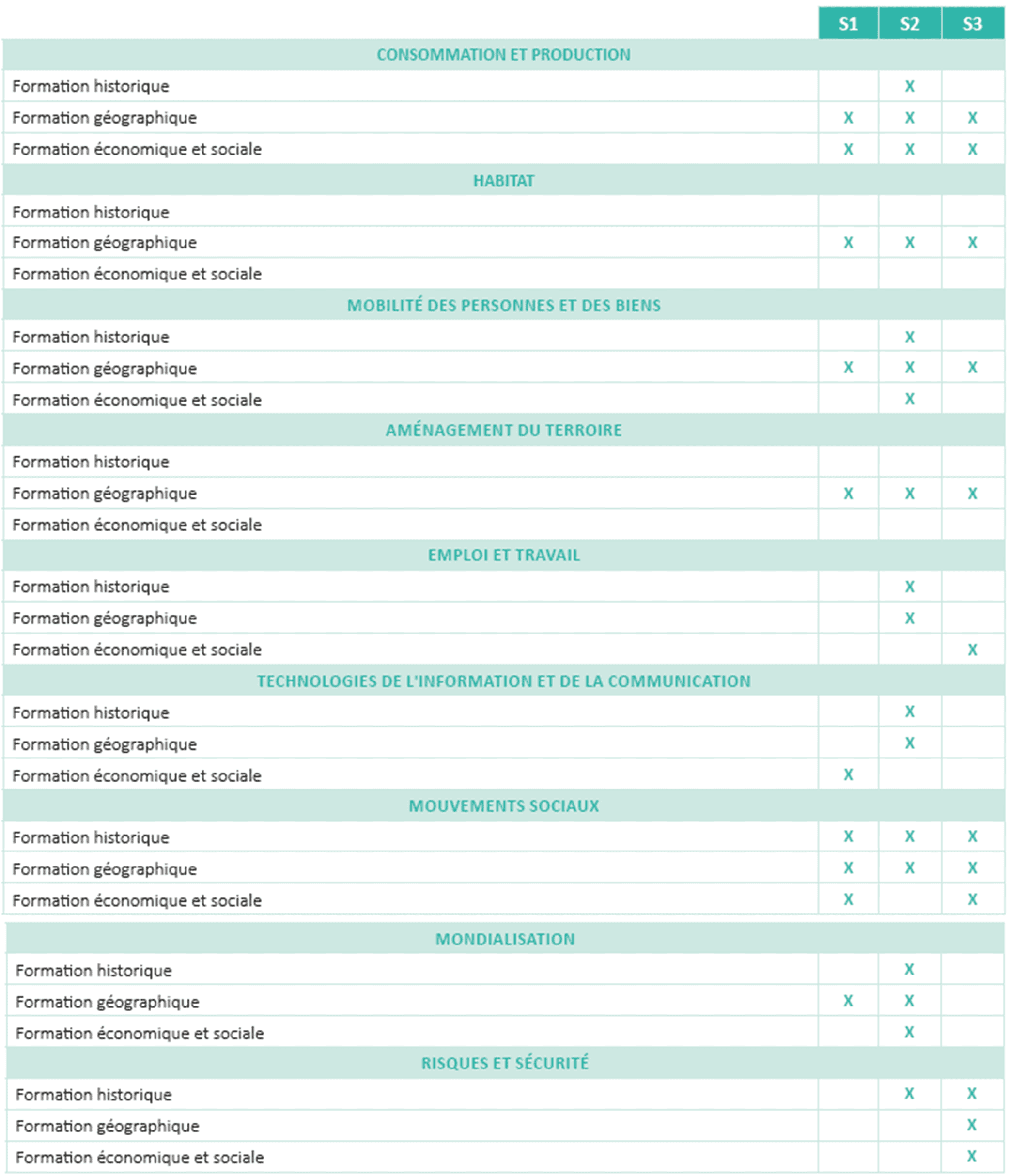

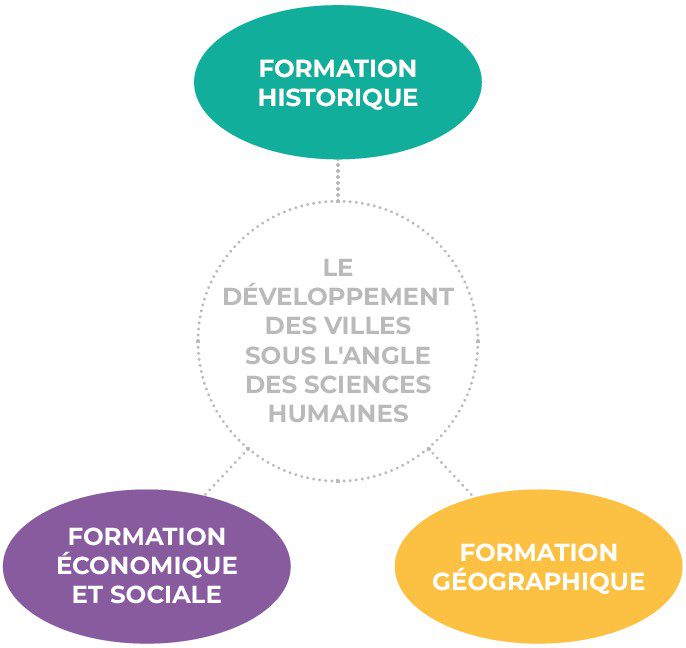

Interdisciplinarité au sein des sciences humaines

« Les disciplines de la formation historique, géographique, économique et sociale traitent d’objets qui leur sont spécifiques et d’objets communs. Ces derniers sont repris dans le tableau ci-dessous. » FWB, (2022). FHGES, p.22.

Un exemple de situation d’apprentissage est proposé autour du développement des villes. Chaque bulle est cliquable et donne accès à la partie disciplinaire de la situation d’apprentissage.

Clés pour enseigner la géographie

« Annoter », « caractériser », « situer » et « mettre en évidence en formation géographique (tronc commun)

Les nouveaux référentiels (2022) et programmes du tronc commun énoncent les attendus d'apprentissage que les élèves doivent maîtriser. Ces attendus débutent par un verbe opérateur, c'est-à-dire un verbe qui indique l'action à effectuer dans une question ou un...

Discussion géographique pour le Tronc commun

Voici un jeu de carte qui permettra d'approcher ou de consolider les apprentissages de manière ludique seul ou en petits groupes. Ce jeu nous vient de collègues québecois. Nous avons adapté les cartes au Tronc commun, mais le principe reste le même. Il vous reste à...

IA et apprentissages en Sciences humaines

Et si, grâce à l'IA, on repensait certains apprentissages disciplinaires ? Certain.es de nos élèves utilisent l’IA pour faire leur préparation ou leur devoir. Les outils développés deviennent de plus en plus performants : ils permettent, au départ d’un corpus défini...

Aborder les concepts en géographie – Une autre démarche

1. Contextualisation Les concepts occupent une place importante dans les programmes de géographie On compte 4 concepts disciplinaires : continuité/discontinuité spatiale atouts/contraintes (ou dépendance au milieu) potentialités/vulnérabilités aménagement du...

Savoir-faire : Rechercher une information de manière efficace sur internet

Ci-dessous, vous trouverez quelques étapes à réaliser pour mener une recherche efficace sur internet. 1.Définir sa recherche : il est important de préciser son objet de recherche (thème, temps, lieu) afin de ne pas chercher à tout va, sans but. 2. Utiliser un moteur...

Distinguer « occupation et utilisation » du sol

Occupation ? Utilisation ? Souvent associées, les notions d'occupation et d'utilisation du sol sont parfois confondues pour ne pas dire incomprises. Proposer une définition et une illustration de ces deux termes n'est donc pas inutile. L'IWEPS, l'Institut wallon de...

La formation géographique à l’heure du virage numérique

L'expression « virage numérique » désigne l'intégration des technologies numériques au sein des pratiques d'une organisation, autant au niveau de la production que de la gestion. ... Il s'agit d'une conversion de l'ensemble des procédés de...

Les représentations de l’espace

Représentation: le fait de rendre sensible au moyen d'une image, d'une figure, d'un signeCarte: représentation à une échelle réduite de la surface totale ou partielle du globe terrestreLe Petit Robert Pourquoi est-il important d'utiliser des représentations de...

Des concepts transversaux

Migration, mondialisation, développement et développement durable Quatre concepts* transversaux au programme de la formation géographique.* Ensemble de caractéristiques propres à une catégorie d’objets, d’événements permettant d’organiser la connaissance,...

Concepts géographiques – Continuités / discontinuités spatiales

Un objet présente un intérêt du point de vue géographique dès lors que sa distribution spatiale n'est pas homogène. Les exemples mobilisés dans la suite du texte sont donc choisis parce qu'ils n'ont pas une répartition spatiale homogène! → Continuités/discontinuités...

FES – Grille d’auto-évaluation

"Apprendre à apprendre", c'est aussi réfléchir sur sa manière de travailler. Voici une proposition de grille d'auto-évaluation. FES_proposition de grille auto-évaluationTélécharger

« Annoter » en formation historique (tronc commun)

Les nouveaux référentiels (2022) et programmes du tronc commun énoncent les attendus d'apprentissage que les élèves doivent maîtriser. Ces attendus débutent par un verbe opérateur, c'est-à-dire un verbe qui indique l'action à effectuer dans une question ou un...

« Annoter », « caractériser », « situer » et « mettre en évidence en formation géographique (tronc commun)

Les nouveaux référentiels (2022) et programmes du tronc commun énoncent les attendus d'apprentissage que les élèves doivent maîtriser. Ces attendus débutent par un verbe opérateur, c'est-à-dire un verbe qui indique l'action à effectuer dans une question ou un...

« Expliquer » en formation historique (tronc commun)

Les nouveaux référentiels (2022) et programmes du tronc commun énoncent les attendus d'apprentissage que les élèves doivent maîtriser. Ces attendus débutent par un verbe opérateur, c'est-à-dire un verbe qui indique l'action à effectuer dans une question ou un...

Discussion géographique pour le Tronc commun

Voici un jeu de carte qui permettra d'approcher ou de consolider les apprentissages de manière ludique seul ou en petits groupes. Ce jeu nous vient de collègues québecois. Nous avons adapté les cartes au Tronc commun, mais le principe reste le même. Il vous reste à...

Earthshots – Observer les lieux qui évoluent dans le temps

Ce site EROS de USGS permet d'explorer plus de 100 endroits à travers le monde où les images satellitaires montrent l'évolution de l'occupation du sol à travers le temps, autrement dit la dynamique spatiale. Earthshots permet d'observer via les images satellitaires...

La critique historique dans le tronc commun : outils

Rédiger une raison de confiance ou de méfiance ne s'improvise pas. Cela s'apprend tout au long du parcours scolaire. En S1, l'élève apprend la pertinence d'une information, et en S2, il commence à apprendre la rédaction de raisons de fiabilité simples. Les conditions...

Timeline pour la formation historique dans le Tronc commun

Vous connaissez probablement le jeu "Timeline" vendu en magasin. Le principe de celui-ci reste identique : seul ou en petits groupes, les joueurs doivent organiser chronologiquement les différents faits sans regarder leur date. Au-delà d'un travail évident sur la...

Discussion historique pour le Tronc commun

Voici un jeu de carte qui permettra d'approcher ou de consolider les apprentissages de manière ludique seul ou en petits groupes. Ce jeu nous vient de collègues québecois. Nous avons adapté les cartes au Tronc commun, mais le principe reste le même. Il vous reste à...

Foire aux questions pour la formation géographique

Photo de Leeloo The First sur Pexels

Doit-on toujours travailler par compétence ?

Les apprentissages peuvent être travaillés de manière multiple que ce soit

– des savoirs ou savoir-faire seuls ;

– des savoirs et savoir-faire ensemble;

– plusieurs savoir-faire;

ou encore une compétence seule ou associée à d’autres compétences, savoirs et/ou savoir-faire.

La maîtrise des attendus de compétence est à atteindre en fin d’année. Les compétences regroupent des apprentissages liés aux savoirs et savoir-faire. En ce sens, il s’agit d’apprentissages plus complexes.

Ceux-ci peuvent être dépliés lors de la phase d’apprentissage de la compétence ou de la remédiation.

Peut-on faire apprendre d'autres savoirs déclaratifs que ceux énoncés dans le programme ?

Les apprentissages inscrits dans le programme sont ceux qui doivent être appris et maîtrisés prioritairement par les élèves. Il faut donc s’assurer avant tout que ceux-ci sont bien maîtrisés par les élèves.

Qu'est-ce qu'un repère spatial pertinent ?

Un repère spatial sera pertinent lorsqu’il permet de contextualiser, de situer spatialement une information. Ainsi, ce n’est pas parce que des repères spatiaux ont été identifiés comme pertinents pour un cas qu’ils sont pertinents pour d’autres cas.

Quels repères spatiaux faire apprendre aux élèves ?

Les repères spatiaux à faire apprendre et à maîtriser sont ceux repris dans les tableaux synoptiques annuels.

Il est vivement conseillé de choisir des cas parmi les repères spatiaux cités dans les tableaux synoptiques.

Pour information, voici le tableau de progressivité des apprentissages vus dans le fondamental.

Doit-on faire apprendre les différents types de climat ?

Les différents types de climat, les zones thermiques d’Europe, et les causes/conséquences du réchauffement climatique sont des éléments appris en 6e primaire.

En S1, on peut réactiver certains de ces savoirs notamment via le processus de déforestation (facteurs de localisation naturels des principales zones forestières du monde).

Quand les élèves apprennent-ils le calcul d'échelle ?

Le calcul d’échelle relève d’un apprentissage mathématique, le calcul de proportionnalité.

Concernant l’échelle d’une carte, il est attendu des élèves qu’ils sachent relever une distance et une surface, à l’aide d’un portail numérique (S1)

Quels exemples utiliser pour faire apprendre aux élèves l'étalement urbain ?

Il est important que les exemples de cas pour aborder l’étalement urbain en S1 soient parlant et montrent une évolution du territoire bien lisible.

Les exemples d’étalement urbain de villes belges sont nettement moins marqués que ceux de villes américianes, d’Asie ou d’Afrique.

Nous conseillons donc d’aborder l’étalement urbain pour les principales agglomérations européennes ou pour les principaux espaces marqués par la croissance démographique qui sont également des repères spatiaux à maîtriser.

Il est intéressant de multiplier les cas afin que l’élève ne fasse pas d’un seul cas une généralité. Davantage de cas permet d’amener de la nuance.

PIEGE A EVITER : La déforestation, la mondialisation

Concernant la déforestation, et de manière générale les 3 processus de S1 ou les espaces mondialisés en S2, il n’est pas attendu d’en faire une monographie ou une étude systémique (par exemple, faire apprendre la déforestion en Amazonie).

Dans ce sens, il n’est pas attendu de faire apprendre les causes et les conséquences de la déforestion ou des espaces mondialisés.

Il est intéressant de multiplier les cas d’espaces déforestés ou mondialisés afin que l’élève ne fasse pas d’un seul cas une généralité. Davantage de cas permet d’amener de la nuance.

En S1, il s’agit bien de faire découvrir l’évolution de l’occupation de l’espace, notamment des espaces déforestés. Tandis qu’en S2, il s’agit d’identifier des occupations de l’espace et des flux de biens et de personnes associés au phénomène de mondialisation.

Il s’agit par là d’aborder certaines thématiques sous l’angle de la géographie.

Quelles différences y a-t-il entre les thématiques de S2 et de S4 ?

En S2, il s’agit d’apprendre à identifier des occupations de l’espace et des flux de biens et de personnes en lien avec le phénomène de mondialisation. Les espaces-clés à aborder sont précisés dans le tableau synoptique (ex.: métropoles, aéroports).

En S4, la thématique de l’année est l’accès à l’eau et à la nourriture. En 4e secondaire, l’élève va utiliser des modèles pour expliquer.

"Le tour du monde d'un jean" en S2

Si on est tenté d’utiliser cette activité en formation géographique, il est intéressant de la confronter aux apprentissages à mettre en oeuvre en S2.

En effet, il s’agit d’apprendre à identifier des occupations de l’espace et des flux de biens et de personnes en lien avec le phénomène de mondialisation. Les espaces-clés à aborder sont précisés dans le tableau synoptique (ex.: métropoles, aéroports).

Parmi les attendus d’apprentissage liés aux savoirs qui pourraient être mis en oeuvre dans cette activité, on retrouve :

-Décrire la nature des flux entre les espaces clés de la mondialisation –> les espaces clés sont-ils identifiés dans l’activité ?

-Localiser et nommer les pôles mondiaux de production et de consommation. –>les pôles mondiaux de production et de consommation (Amérique du Nord, Europe, Asie du Sud et de l’Est) sont-ils présents dans l’activité ?

Programme de Sciences humaines

Le programme de sciences humaines est d’application à partir de la rentrée scolaire d’aout 2026.

Pour lire et/ou télécharger ce programme, connectez-vous ou créez un compte public sur l’extranet du SeGEC en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Référentiel

Le Référentiel de « Formation historique, géographique, économique et sociale » pour le Tronc commun a été publié en 2022 et constitue la référence pour l’ensemble des programmes des différents réseaux d’enseignement.

Photo de Wandering Bo sur pexels.com

L’actualité de la discipline

FEGEPRO LAB’

Une journée d’inspiration, d’outils et de pratiques pour enseigner la géographie, de la 5e primaire à la 6e secondaire ! Rendez-vous le mardi 11 novembre 2025 à la Haute-Ecole Léonard de Vinci à Louvain-la-Neuve Découvrez le programme...

Earthshots – Observer les lieux qui évoluent dans le temps

Ce site EROS de USGS permet d'explorer plus de 100 endroits à travers le monde où les images satellitaires montrent l'évolution de l'occupation du sol à travers le temps, autrement dit la dynamique spatiale. Earthshots permet d'observer via les images satellitaires...

ArcGIS Online – Renouvellement des licences

Pour votre bonne information : Si votre établissement possède une licence ArcGIS School bundle active, elle sera automatiquement renouvelée jusqu’au 31/07/2027. Si vous ne possédez pas encore la licence ArcGIS School bundle, vous pouvez en faire la demande en cliquant...

IA et apprentissages en Sciences humaines

Et si, grâce à l'IA, on repensait certains apprentissages disciplinaires ? Certain.es de nos élèves utilisent l’IA pour faire leur préparation ou leur devoir. Les outils développés deviennent de plus en plus performants : ils permettent, au départ d’un corpus défini...

2 outils pour estimer la population

Depuis janvier 2025, l'outil du SEDAC pour estimer la population ne fonctionne plus. Pour pallier à ce souci, voici 2 outils qui permettent de faire exactement la même chose : WorldPop Data Portal Le portail de données WorldPop permet de délimiter des zones où l'on...

L’actualité des sciences humaines

Webinaires PEQ à destination de la Formation commune (dont FHG) et des Options de base groupée

Depuis plusieurs années maintenant, le Parcours d’Enseignement Qualifiant (PEQ) se déploie progressivement dans les écoles. Cette année, la Cellule de Soutien et d’Accompagnement (CSA) vous propose des webinaires spécifiques pour le PEQ. Ces webinaires, organisés...

FEGEPRO LAB’

Une journée d’inspiration, d’outils et de pratiques pour enseigner la géographie, de la 5e primaire à la 6e secondaire ! Rendez-vous le mardi 11 novembre 2025 à la Haute-Ecole Léonard de Vinci à Louvain-la-Neuve Découvrez le programme...

Visite virtuelle d’Auschwitz

Vous n'avez pas l'occasion de vous rendre à Auschwitz avec vos élèves ou vous voulez revenir sur la visite, le Musée national d'Auschwitz-Birkenau propose une visite virtuel de son mémorial. Visite virtuelle

CESS histoire 2026 : compétence et thématique

Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vue passer au début de leurs vacances, voici quelques informations tirées de la circulaire 9546 concernant les évaluations externes pour 2025-26. La circulaire 9546 annonçant les dates de passation des épreuves externes...

Nos webinaires Cap Tronc Commun

Dès septembre, l'équipe Sciences humaines vous propose une série de webinaires autour de 8 thématiques du nouveau programme de 1ère secondaire (S1) : Atelier tronc commun – S1 manqué ? Il n’est pas trop tard pour embarquer ! La planification du cours de sciences...