Sciences humaines (S1)

comprenant les formations historique, géographique, économique et sociale.Accès au pdf

Photo de RDNE Stock project sur pexels.com

Remerciements

La Direction de l’enseignement secondaire remercie les membres du groupe à tâche qui ont travaillé à l’élaboration du présent programme.

Elle remercie également les membres de la commission de secteur et les nombreux enseignants qui l’ont enrichi de leur expérience et de leur regard constructif.

Elle remercie enfin les personnes qui ont effectué une relecture attentive.

AVERTISSEMENT

Toute reproduction de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sauf exception dans le cadre de l’enseignement et/ou de la recherche scientifique (articles 21 et suivants de la loi du 30 juin 1994 (modifiée le 22 mai 2005) relative au droit d’auteur et aux droits voisins).

Ainsi, les enseignants sont autorisés à reproduire et à communiquer des extraits d’oeuvres pour autant que la source soit mentionnée, que les reprographies soient utilisées à des fins pédagogiques et dans un but non lucratif.

Dans le présent programme, l’utilisation du masculin est prévue à titre épicène.

Ce programme respecte la nouvelle orthographe.

Nous contacter

Direction de l’enseignement secondaire catholique

Avenue E. Mounier 100 – 1200 Bruxelles – 02 256 71 57

serviceprod.secondaire@segec.be

Le référentiel

Lors de son engagement auprès d’un pouvoir organisateur, le professeur signe un contrat d’emploi et les règlements qui y sont liés. En lui confiant des attributions, le directeur l’engage dans une mission pédagogique et éducative dans le respect des projets de l’enseignement secondaire catholique.

Les programmes doivent être perçus comme l’explicitation de la composante pédagogique du contrat. Ils précisent les attitudes et savoirs à mobiliser dans les apprentissages en vue d’acquérir les compétences, savoirs et savoir-faire requis définis dans les référentiels. Ils décrivent également des orientations méthodologiques à destination des enseignants. Les programmes s’imposent donc, pour les professeurs de l’enseignement secondaire catholique, comme les documents de référence. C’est notamment sur ceux-ci que se base l’inspection pour évaluer le niveau des études.

Complémentairement, la Direction de l’enseignement secondaire produit des outils pédagogiques qui illustrent et proposent des pistes concrètes de mise en œuvre de certains aspects des programmes. Ces outils sont prioritairement destinés aux enseignants. Ils peuvent parfois contenir des documents facilement et directement utilisables avec les élèves. Ces outils sont à considérer comme des compléments non prescriptifs.

Les programmes

Conformément à la liberté des méthodes garantie dans le pacte scolaire, la Direction de l’enseignement secondaire élabore les programmes pour les établissements du réseau.

Ces programmes fournissent des indications pour mettre en œuvre les référentiels interréseaux.

- Un programme est un référentiel de situations d’apprentissage, de contenus d’apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d’orientations méthodologiques qu’un pouvoir organisateur définit afin d’atteindre les compétences fixées par le Gouvernement pour une année, un degré ou un cycle (article 5.15° du décret « Missions » 24 juillet 1997).

- La conformité des programmes est examinée par des commissions interréseaux qui remettent des avis au ministre chargé de l’enseignement secondaire. Sur la base de ces avis, le programme est soumis à l’approbation du Gouvernement qui confirme qu’un programme, correctement mis en œuvre, permet d’acquérir les compétences et de maitriser les savoirs et savoir-faire définis dans le référentiel de compétences.

- Les programmes de la Direction de l’enseignement secondaire sont écrits, sous la houlette du responsable de secteur, par des groupes à tâche composés de professeurs, de conseillers pédagogiques et d’experts.

Pour les cours relevant de l’enseignement de transition, les documents de référence sont les suivants :

- documents émanant de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

- documents émanant de la Direction de l’Enseignement Secondaire Catholique ;

- le présent programme qui, respectant le référentiel n’ajoute aucun contenu nouveau, mais donne des orientations méthodologiques ;

- des outils d’aide à la mise en œuvre du programme sont téléchargeables sur l’extranet du site de l’enseignement catholique (s’identifier librement).

1. Notre projet de confiance

Introduction

Madame, Monsieur,

Chers collègues,

Nous avons le plaisir de vous présenter ce programme conçu pour vous aider à exercer sereinement votre métier dans la structure et la culture des trois premières années de l’enseignement secondaire telles qu’elles ont été définies dans la réforme du tronc commun.

Vous allez prendre le relai des collègues de l’école fondamentale. Vous trouverez dans ce support les éléments de continuité d’un parcours cohérent ainsi que des apports nouveaux, parce que les enfants se dirigent vers l’adolescence et qu’il s’agit de leur proposer d’autres apprentissages, d’autres rencontres, d’autres projets.

Nous commencerons cette introduction par ancrer le programme au coeur des réformes articulées les unes aux autres au sein du Pacte pour un Enseignement d’excellence, dont nous rappellerons l’origine et les intentions. Nous mettrons ensuite l’accent sur plusieurs composantes du tronc commun qui, aux yeux de l’enseignement catholique, semblent vraiment essentielles pour atteindre les ambitions du projet et contribuer au développement d’adolescents qui s’engagent dans leur formation et qui construisent les responsabilités qu’ils pourront exercer pour participer aux défis d’un monde complexe, ambitieux et en mouvement permanent.

Nous expliquerons aussi les choix que nous avons posés avec les enseignants qui ont collaboré à ce programme, au départ d’une vision de la place actuelle et future de la discipline en 2030 et au-delà.

Le tronc commun, une réforme ambitieuse

Initié en 2014, le Pacte pour un Enseignement d’excellence, organisé en plusieurs axes d’objectifs, a pour ambition première d’apporter des réponses aux difficultés persistantes quels que soient les compétences et l’engagement de ses acteurs.

Le tronc commun, de la 1re maternelle à la 3e année secondaire, est notamment fondé sur de nouveaux référentiels : il veut en effet permettre à tous les jeunes d’acquérir un bagage commun, actualisé et ambitieux de savoirs, de savoir-faire et de compétences. Tous les élèves, pendant douze ans, auront droit aux mêmes apprentissages. Les attendus sont nombreux. La société demande à l’école de permettre aux jeunes de découvrir tout leur potentiel et de les ouvrir à tous les domaines de l’existence. Ceci explique la présence d’apprentissages manuels, techniques, technologiques, numériques mais aussi l’apprentissage de matières économiques et sociales ou encore d’une attention accrue à la santé ainsi qu’une découverte des racines latines de notre langue et de notre culture. L’école intègre également des apprentissages qui encourageront les jeunes citoyens à relever en toute connaissance de cause les défis inédits qui se présentent à l’humanité : les changements climatiques, la diminution massive de la biodiversité ou encore la crise de confiance en la démocratie. En tant qu’acteurs de la transformation du monde, les adolescents doivent aussi apprendre à décoder les messages véhiculés par les multiples canaux de communication et à construire une pensée à la fois critique, responsable et créative.

Nos adolescents, comme nous, sont face à des défis très importants. Donnons-leur confiance en leurs capacités de s’adapter aux changements et de participer à des solutions innovantes pour relever ces défis. L’école les accompagne dans la construction du monde de demain, ensemble, avec leurs différences et en leur laissant le temps de construire des choix mûris. La somme des savoirs et compétences de base ainsi que la nécessité de renforcer l’accompagnement du choix ont amené les acteurs du Pacte à construire un parcours de 12 ans, dont trois années au début de l’enseignement secondaire .

Des composantes essentielles pour réussir cette réforme

Le tronc commun est une réforme de grande ampleur, à la fois de structure et de culture. Notre réseau fait le choix de mettre en évidence quatre éléments fondamentaux qui constituent le noyau central de ce nouveau cursus.

En effet, le tronc commun dépasse le découpage par discipline. La vie, comme la personne, est indivisible : tous les cours et toutes les activités d’apprentissage participent au même projet de formation globale de l’adolescent. Le tronc commun incite, par des pratiques de collaboration des enseignants, à construire des liens et à créer une cohérence.

1. L'approche évolutive

Chaque enseignant est sollicité pour mettre en oeuvre une approche évolutive de chaque élève, à la fois pour favoriser l’accrochage, lutter contre l’échec mais aussi soutenir l’engagement et l’envie d’aller plus loin.

Il s’agit de veiller à l’évolution de chaque élève, dans une logique de gestion collective de l’hétérogénéité (pour tous les élèves de la classe) et dans une logique d’accompagnement ciblée pour les élèves qui ont besoin d’un soutien accru ne pouvant pas être rencontré par la différenciation à destination de tous. C’est une forme d’obligation morale, fondée sur le pari de l’éducabilité de chaque jeune et sur la recherche d’une plus grande équité à l’école.

Collectivement, l’équipe éducative collabore pour soutenir les élèves, pour les mener le plus loin possible et les outiller pour résoudre les difficultés inhérentes à certains apprentissages.

Chaque professeur a un rôle permanent à jouer pour observer les réactions face à chaque apprentissage, afin de déceler des besoins particuliers (de remédiation, de consolidation, de dépassement) et de mettre en place des activités adaptées, dans une logique de différenciation. Des moyens supplémentaires d’accompagnement plus personnalisé (périodes d’AP) sont dégagés pour renforcer l’encadrement à certains moments ; l’externalisation des difficultés (de la remédiation au redoublement) a montré ses limites.

Nous illustrerons cet enjeu à plusieurs reprises dans nos orientations méthodologiques et proposerons des pistes d’action, centrées sur l’observation de l’élève.

L'éducation aux choix

Comme son nom l’indique, l’éducation aux choix a pour but d’apprendre aux jeunes à poser des choix réfléchis, éclairés dans des domaines variés et à des niveaux différents. Elle vise l’autonomie de la personne dans ses orientations tout au long de la vie.

Le tronc commun prévoit par ailleurs un volume important d’activités orientantes, tout au long des trois années et pas uniquement au moment de poser un choix pour la suite du parcours. Des activités qui aident l’adolescent à apprendre à poser des choix conscients sont également proposées au sein de la discipline ou entre plusieurs disciplines.

La dimension polytechnique

Le tronc commun veut permettre aux adolescents de se découvrir à travers la pratique de différents gestes, notamment avec la main. L’approche polytechnique stimule le développement des différentes dimensions constitutives d’une personne, dotée de cinq sens, de mains, de bras et pas seulement d’un esprit. Elle ne se réduit donc pas au seul cours de formation manuelle, technique, technologique et numérique (FMTTN) : des pistes pour activer cet enjeu au sein de la discipline seront donc proposées dans ce programme.

Le tronc commun a pour ambition de favoriser l’acquisition de l’ensemble des compétences nécessaires au XXIe siècle, qu’elles soient cognitives, techniques ou plus transversales (raisonner, communiquer, …).

4. La dimension culturelle et artistique

Le tronc commun veut stimuler les rencontres, l’art et la culture, expressions permanentes de notre humanité profonde, et permettre de développer la créativité et l’expression de chaque jeune. Un cours (ECA : éducation culturelle et artistique) met le focus sur cet aspect, qui est également soutenu par la dynamique de parcours (PECA), autre apport du Pacte pour un Enseignement d’excellence qui vise à favoriser l’accès de tous nos élèves à la richesse culturelle qui les entoure. À nouveau, dans une optique d’ouverture des frontières entre les matières, ce programme attire l’attention sur des croisements possibles entre des objets d’apprentissage disciplinaires et la composante culturelle et artistique au coeur du projet du tronc commun.

Photo de fauxels surwww.pexels.com

« Le tronc commun sera ce que chacune des équipes éducatives en fera. »

Un programme qui affirme sa confiance dans les équipes éducatives

La production des programmes est une des responsabilités majeures des réseaux d’enseignement. Ils sont rédigés sur la base des référentiels, qui définissent les contenus et les attendus d’apprentissage commandés à l’école par la société.

La réforme du tronc commun amène les équipes enseignantes à modifier leurs cours parfois de manière conséquente. Évidemment tout ne change pas ! Certains contenus sont nouveaux et certaines approches méthodologiques montent en puissance. Le monde évolue, les besoins des adolescents aussi.

La Direction de l’enseignement secondaire a choisi de proposer des programmes-outils qui s’appuient sur la reconnaissance de l’expertise et de l’engagement des enseignants. Nous voulons à travers ce programme vous réaffirmer notre confiance et notre disponibilité pour vous soutenir et vous accompagner dans le changement.

Après avoir montré la progression des attendus, le programme décrira les principes méthodologiques et didactiques que notre réseau met en avant. Il vous proposera plusieurs exemples de situations d’apprentissage, tout à fait adaptables ou directement utilisables en classe.

Ce sera ensuite à vous de jouer, en coopération avec vos collègues. Il y a une réelle plus-value pour les élèves, pour l’école et pour vous à construire ensemble, à articuler les apprentissages et à chercher collectivement des solutions aux difficultés.

Ce programme vous invite aussi à croiser vos regards avec ceux des collègues d’autres disciplines pour créer des parcours et des projets avec eux, au profit des élèves qui s’enrichiront de cette approche plus collective et plus intégrée.

Vous pourrez compter sur l’ensemble de la Direction de l’enseignement secondaire pour vous accompagner dans ce travail. Nous vous souhaitons d’y trouver un réel plaisir et de vous aventurer dans les espaces libres ouverts par tout changement pour innover, oser une autre pratique et entretenir votre passion d’enseigner à des adolescents qui, comme le monde, changent en permanence.

2. Enjeux et objectifs généraux des sciences humaines

Photo de Tahir Osman sur pexels.com

2.1 Visées des sciences humaines au sein du tronc commun

S’enracinant dans le courant personnaliste, le projet éducatif du réseau libre catholique, développé in extenso dans « Mission de l’école chrétienne », invite chaque acteur de l’école à considérer le jeune en tant que personne à part entière. Or une personne est avant tout un être en relation. « Les capacités de chaque personne se constituent dans des rapports avec les autres » (3), qu’il s’agisse de relations interpersonnelles ou de rapports avec des institutions. Une personne, c’est aussi un être en devenir.

« La personne n’est pas d’emblée constituée, et ne reste pas identique à elle-même. Elle évolue et se transforme, au fil d’une histoire qui combine des caractéristiques universelles avec des traits singuliers. » (4)

Selon cette vision personnaliste du jeune, celui-ci « doit apprendre non seulement à se connaitre et à se comprendre, mais encore à connaitre et à comprendre le monde qu’il habite, la culture dans laquelle il baigne, la société dans laquelle il s’insère. Il doit aussi s’éveiller à une conscience critique nourrie de convictions. (…) Il doit devenir capable d’affirmer ses idées et ses projets tout en développant une attention positive aux idées et aux projets d’autrui. Il est appelé à exercer des responsabilités et à contribuer ainsi au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste, ouverte aux autres cultures et aux autres sagesses et religions. » (5)

Le domaine « sciences humaines et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, religion ou morale » vise à développer des savoirs, des savoir-faire et des compétences disciplinaires pour comprendre les êtres humains, les relations entre eux, la société et le monde, afin de faciliter le vivre-ensemble, la participation efficace et constructive à la vie sociale et professionnelle dans des sociétés de plus en plus complexes et diversifiées. Il tend également à préparer les élèves à affronter les grandes questions de leur temps (6).

Les savoirs, savoir-faire et compétences disciplinaires contribuent en outre à la poursuite des objectifs communs suivants :

• comprendre les dimensions multiculturelles de nos sociétés ;

• appréhender le développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et culturelle, leurs interactions et ses objectifs ;

• s’initier et s’exercer à la communication constructive, à l’expression, à l’argumentation, à la prise en compte et au respect du point de vue des autres ainsi qu’à la négociation (8) ;

• être sensibilisé aux différents rapports de domination et de conflit entre les groupes sociaux sur la base de leur position sociale, de leur genre, de leur identité culturelle, de leur handicap…;

• appréhender l’Éducation aux médias y compris au numérique et poser un regard critique sur l’information.

3 SeGEC, (2021). Mission de l’école chrétienne, Projet éducatif de l’enseignement catholique, p.6.

4 Idem.

5 FWB, (2017). Référentiel de compétences du cours de religion, p.6.

6 FWB, (2022). Référentiel FHGES, p.12.

8 Cet objectif concourt à l’apprentissage de la langue de scolarisation.

2.2 Visées des différentes disciplines des sciences humaines

Au contraire du programme, sur ce site, les visées disciplinaires sont reprises dans les pages de chaque discipline.

-Pour la formation géographique …

-Pour la formation économique et sociale …

2.3. Enjeux actuels de notre société

La formation historique, géographique, économique et sociale devrait donc permettre aux jeunes de mieux comprendre les grands enjeux actuels de notre société et de mieux y répondre :

• les représentations : la formation de nos représentations et de l’information en général. Comment (se) représente-t-on le passé, le temps et l’évolution, comment se construit le récit historique ? Comment se représente-t-on l’espace, comment les supports de la géographie peuvent influencer cette représentation, comment la découverte d’autres milieux et l’identification d’éléments communs et différents entre des espaces font évoluer des représentations stéréotypées ? Comment se représente-t-on les différentes catégories sociales, les rapports sociaux, les faits économiques ? Comment se fabrique l’information, à quoi et à qui se fier, comment et pourquoi ? Quelles représentations donne-t-on des autres enjeux qui suivent ?

• le développement durable sous l’angle des impacts environnementaux : l’évolution des territoires, du climat et de l’environnement, de nos modes de consommation et de production. Comment concilier occupation des territoires, création de richesses, répartition équitable de ces richesses et respect de la nature et des générations futures ? Quelles responsabilités individuelles et collectives ?

• les rapports sociaux : entre des groupes sociaux, culturels et économiques, entre personnes de genre et de génération différents, entre autochtones et migrants, entre capital et travail. Comment concilier intérêts particuliers et bien commun, comment garantir une répartition équitable ?

• la citoyenneté et l’État : la liberté et l’égalité à travers la répartition et la gestion du pouvoir. Comment décider ensemble, de manière démocratique, pour garantir à la fois plus d’égalité, plus de libertés, plus de sécurité, plus de solidarité et plus de responsabilité ?

• les rapports entre identités et cultures : comment faire place à des convictions différentes, comment concilier identité et diversité, communautés et société ? Comment favoriser la cohésion sociale ?

Il ne s’agit pas d’apporter des réponses toutes faites aux questions soulevées, mais de les aborder de manière critique afin de préparer tous les élèves à être des citoyens/citoyennes responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste, respectueuse de l’environnement et ouverte aux autres cultures.

FLSco - Langue de scolarisation

Les disciplines du tronc commun sont reliées par différents enjeux, parmi lesquels celui de favoriser une égalité sociale face à l’école. Cela relève, entre autres, de l’apprentissage du français en tant que langue de scolarisation. C’est une responsabilité commune.

Maitriser le langage et ses nuances, c’est apporter des clés de compréhension dans toutes les situations de la vie du jeune (à l’école et hors de l’école).

« Dès l’entrée à l’école maternelle, le français est à la fois la langue des interactions et la langue des apprentissages. Apprendre les mathématiques, l’histoire, la géographie ou toute autre discipline, c’est aussi apprendre notamment à argumenter, reformuler, synthétiser des savoirs et savoir-faire, à l’oral ou à l’écrit, de manière adaptée à la discipline. » (12)

Le français en tant que langue de scolarisation possède dès lors des spécificités liées tant au milieu de la vie scolaire (vivre et apprendre au sein d’un groupe d’élèves) qu’à toutes les activités d’apprentissage (lire, écrire, verbaliser, expliquer, comparer, justifier …).

Au-delà donc de l’apprentissage d’un vocabulaire disciplinaire nécessaire pour comprendre et apprendre dans une matière spécifique, l’attention portée à la langue scolaire a pour objectif de permettre à l’élève de verbaliser ses démarches, de procéder à des classements, de catégoriser, de construire sa faculté d’abstraction de manière à développer au fur et à mesure son autonomie. Il revient donc à tous d’enseigner les concepts et les usages langagiers particuliers utilisés dans leur cours. Acquérir les usages langagiers nécessaires pour apprendre et réussir à l’école est essentiel à tous les élèves.

Si cet apprentissage est évident pour certains, il constitue un véritable défi pour les plus vulnérables dont les usages langagiers familiaux sont éloignés de la langue scolaire. Leur langue ne doit pas être considérée comme déficitaire, mais comme ne correspondant pas aux attentes de l’école.

Le schéma suivant met en évidence les différences plus ou moins conséquentes entre la langue de communication utilisée en famille et la langue de scolarisation à maitriser pour apprendre et réussir à l’école.

(12) FWB, (2022). Référentiel FRALA, p.18

3. D’où vient-on ? Où va-t-on ?

Les tableaux de progression des apprentissages depuis la P5 jusqu’à la S3 constituent un outil mis à disposition pour aider à garantir une progression, une continuité et une cohésion dans les dispositifs d’enseignement et d’apprentissage. Ils permettent d’identifier les acquis spécifiques d’une année au regard de ce qui est enseigné en amont et en aval mais aussi d’inscrire le savoir enseigné dans un parcours qui a commencé dans l’enseignement fondamental.

Photo libre de droit de Pixabay sur pexels.com

4.Les orientations méthodologiques

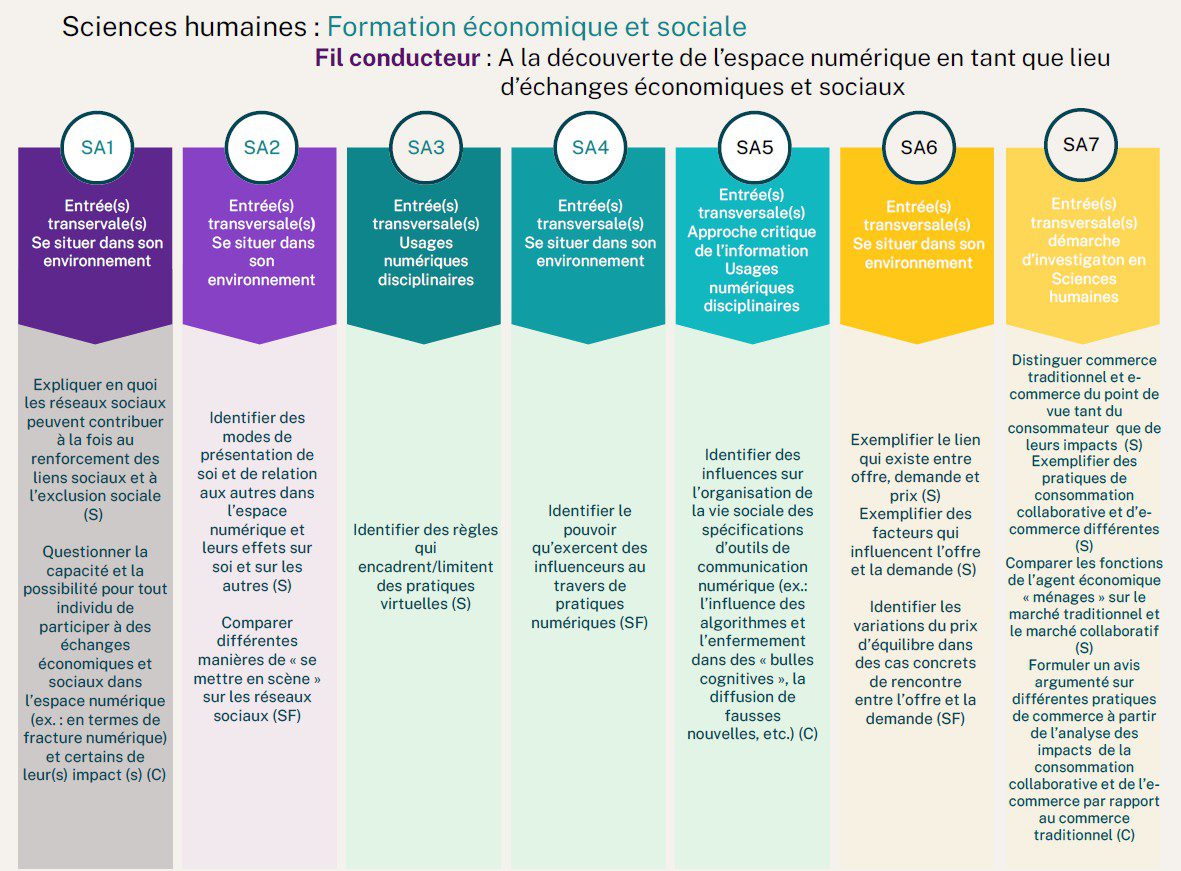

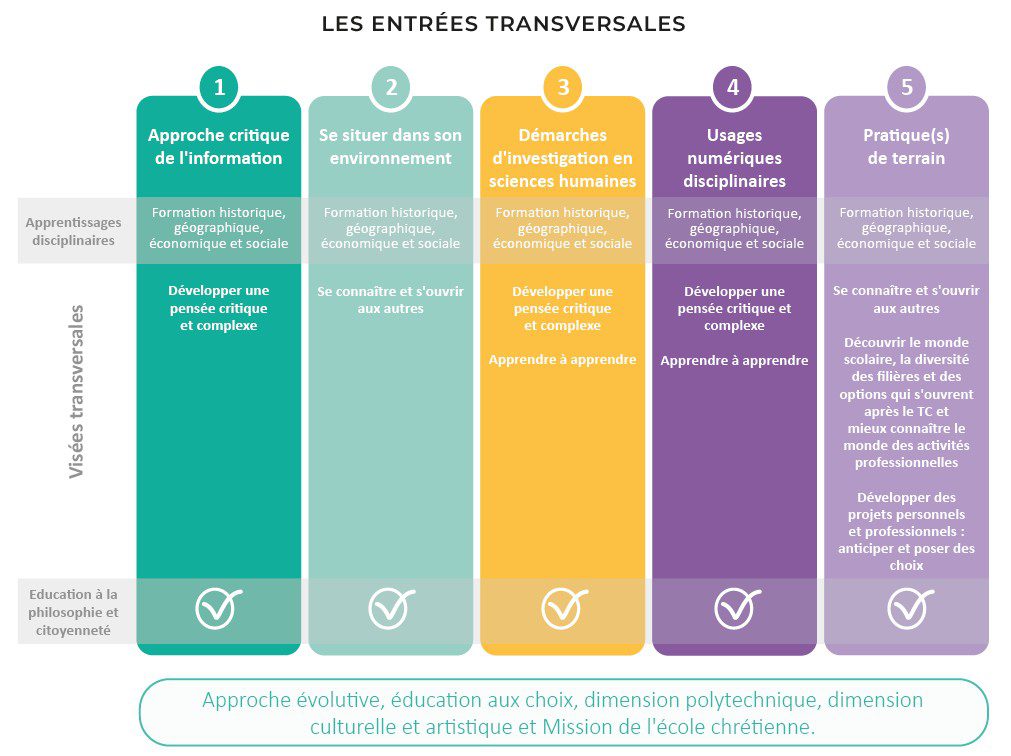

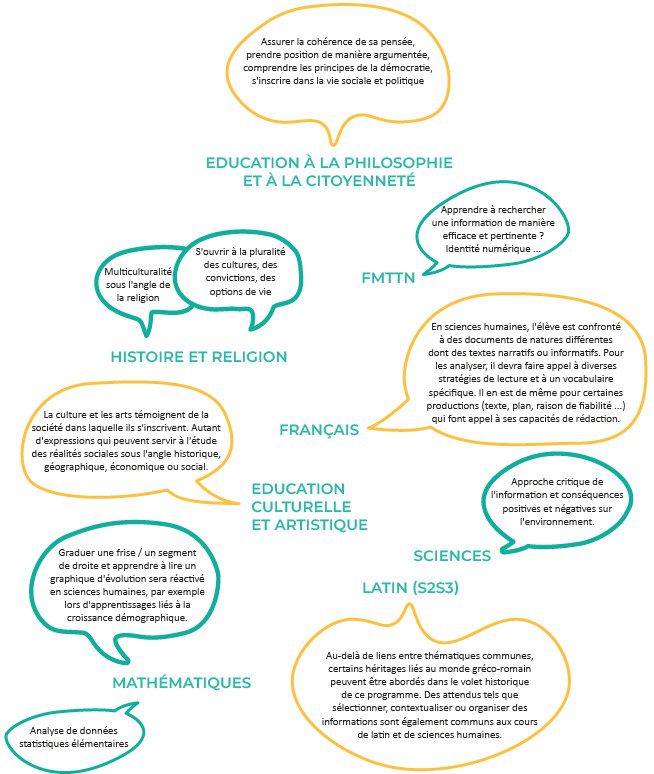

4.1 Articulation des entrées transversales avec l’EPC et les visées transversales des domaines 6,7 et 8 du tronc commun

Le programme de sciences humaines met en évidence cinq entrées transversales. Celles-ci permettent, à des degrés divers, l’exercice des visées transversales ou encore d’attendus liés à l’ Education à la philosophie et à la citoyenneté.

1. Approche critique de l'information

Par ses outils, chaque discipline des sciences humaines participe au développement d’une pensée critique et complexe.

L’approche critique concerne aussi bien la recherche d’informations, que le fait d’établir des liens, de nuancer et d’éviter les généralisations. Elle conduit l’élève à poser un choix[1] éclairé afin de développer un avis argumenté. Et ce, dans le but de former des membres actifs et responsables de sociétés ouvertes et autonomes[2]. Il s’agit donc de participer à l’éducation à la citoyenneté à travers le développement de la pensée argumentative et à l’initiation à la philosophie. Elle vise à favoriser l’intégration de l’élève dans la société[3].

[1] Direction de l’enseignement secondaire, EdC, 2023, p.7.

[2] SeGEC, Mission de l’école chrétienne, Projet éducatif de l’enseignement catholique, 2021, p.14.

[3] SeGEC, Mission de l’école chrétienne, Projet éducatif de l’enseignement catholique, 2021, p.16.

2. Se situer dans son environnement

Les apprentissages disciplinaires permettent à l’élève de se connaître et s’ouvrir aux autres en l’aidant à se situer dans son environnement historique, géographique, économique et social, c’est-à-dire dans la réalité qui l’entoure. Il développera une conscience de soi, de l’autre et du collectif, ainsi que du temps et de l’espace.

Cette entrée contribue à la formation de l’identité des élèves en les faisant porter un regard réflexif sur la construction de leur identité, et en leur permettant de comprendre ce qui guide leur comportement et celui des autres[1].

[1] Direction de l’enseignement secondaire, EdC, 2023, p. 9 et SeGEC, Mission de l’école chrétienne, Projet éducatif de l’enseignement catholique, 2021, p.14.

3. Démarches des sciences humaines

Les 4 disciplines des sciences humaines développent des démarches propres d’investigation scientifique mobilisées sur des objets d’étude. […] Ces démarches permettent à l’élève de développer des attitudes de décentration, de doute, de recherche et de remise en question de leurs représentations. Elles le font entrer progressivement dans la culture scientifique[1].

Point de départ des démarches d’investigation, l’observation de réalités d’aujourd’hui et/ou du passé permet à l’élève de formuler une question qui peut notamment exprimer un doute face à des évidences, des certitudes. Les questions que cela peut susciter l’invitent à développer sa curiosité, à rechercher et communiquer ses recherches sous diverses formes[2].

[1] FWB, FHGES, 2022, p.23.

[2] FWB, FHGES, 2022, p.59, p.63, p.68, p.93, p.96, p.99, p.132 et p.136.

4. Usages numériques disciplinaires

L’objet de cette entrée transversale est de mettre l’accent sur les apprentissages numériques disciplinaires. Dans ce sens, il s’agit d’une éducation au numérique et non par le numérique[1].

En initiant, par exemple, l’élève à une recherche efficace dans des portails numériques, en lui apprenant à lire et évaluer des données numériques, et en l’incitant à être attentif aux traces laissées en ligne lors de l’utilisation d’outils numériques, il développe à la fois des apprentissages disciplinaires et transversaux.

[1] En la matière, la distinction conceptuelle entre éducation par le numérique et éducation au numérique est essentielle. L’éducation par le numérique est le fait d’utiliser le numérique comme un moyen d’enseigner ou de faire apprendre (par ex., créer une leçon en mathématique dans laquelle l’information est présentée et traitée sur tableau blanc interactif). L’éducation au numérique est le fait de considérer le numérique comme un objet d’apprentissage (par ex. : gérer son identité sur le Web, construire son espace d’apprentissage incluant les réseaux sociaux), dans Réussir la transition numérique, compétences et contenus numériques, Avis n°3 du Pacte, p.90.

5. Pratiques de terrain

Cette entrée permet d’aborder aussi bien des apprentissages disciplinaires que transversaux.

L’apprentissage sur le terrain[1] est un des fondamentaux des sciences humaines que ce soit par la récolte de données (observation, entretien, questionnaire, …) ou encore par la rencontre avec des professionnels des disciplines, des acteurs du monde du travail. Le terrain permet en outre de rendre explicite les liens entre les apprentissages et la réalité sociale de l’élève tout en développant sa curiosité et sa connaissance de soi au contact des autres.

[1] La pratique de terrain est à envisager aussi bien dans l’environnement proche de l’école, à l’école que lors de sorties scolaires (musées, expositions, visites d’entreprise, …), et ce, dans la mesure des possibilités des établissements.

Comment mettre en oeuvre les entrées transversales ?

La sélection des apprentissages mais aussi les choix didactiques et pédagogiques posés conduiront à la mobilisation d’une entrée transversale plutôt qu’une autre. L’inverse est également vrai. Il est également possible qu’une activité s’appuie sur plusieurs entrées transversales.

Deux ou trois entrées transversales sont mobilisées au minimum par année d’enseignement. L’ensemble des entrées sera mobilisé sur les trois années du tronc commun.

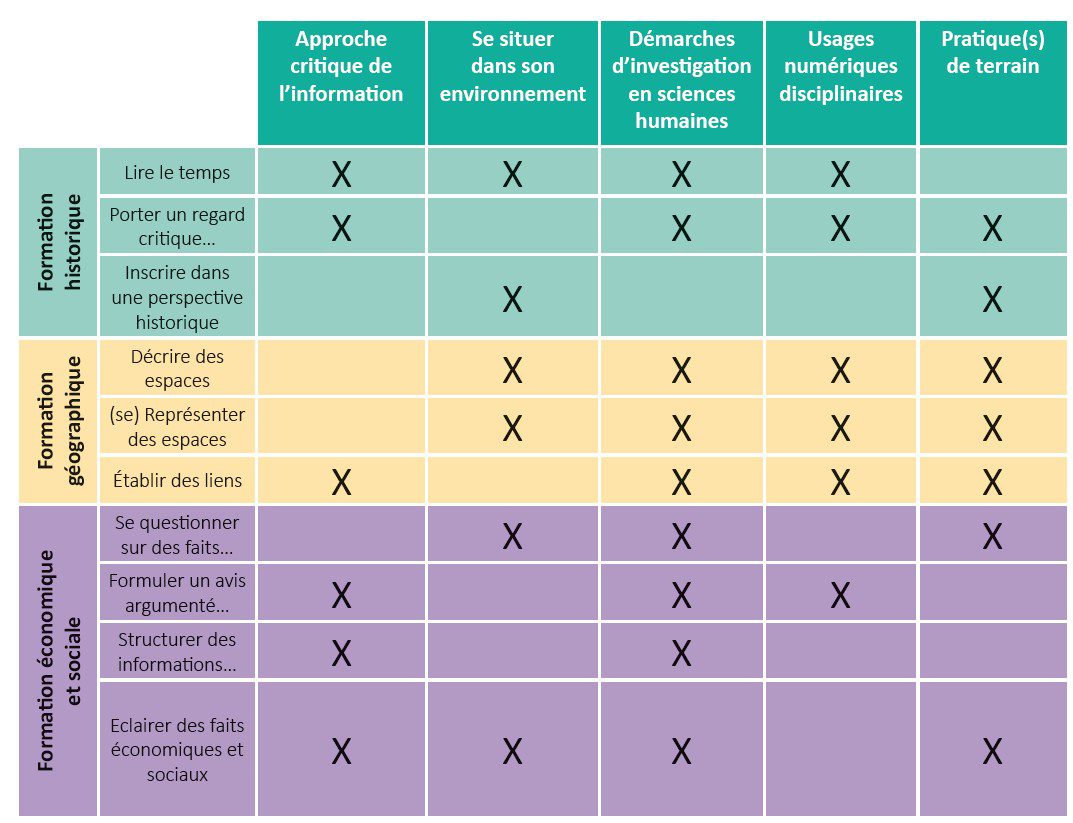

Par les apprentissages disciplinaires

Le tableau ci-dessous reprend les appariements privilégiés entre axes d’apprentissages (pour les formations historique et géographique) ou compétences (pour la formation économique et sociale) et entrées transversales inhérents à chaque volet disciplinaire.

8. Mise en oeuvre du programme

8.1 Points d’attention pour créer ses propres situations d’apprentissage.

Photo de Fernando Arcos sur Pexels

8.2 La planification des apprentissages

La planification en quelques mots

Outil prospectif de gestion des apprentissages et d’adaptation au temps scolaire, la planification est un outil indispensable qui aidera notamment à mieux faire face à l’imprévu.

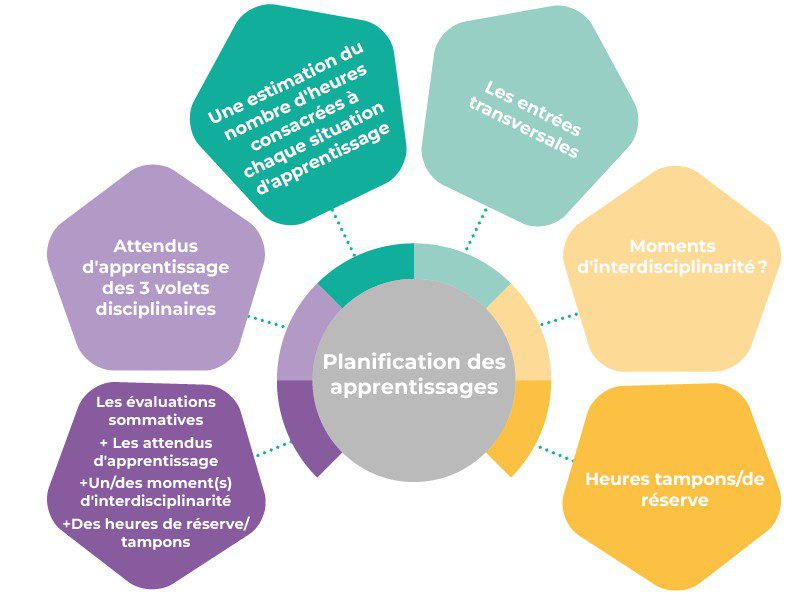

Les deux propositions de planification présentées dans le programme prennent en compte les éléments suivants :

• l’ensemble des attendus d’apprentissage des trois volets disciplinaires à exercer ;

• la progressivité et la spiralité des apprentissages disciplinaires ;

• la mise en oeuvre de l’Évaluation de l’apprentissage et « au service des l’apprentissages ».

Les exemples de planification proposent des moments pour les évaluations sommatives et l’approche évolutive ;

• un moment d’interdisciplinarité entre les trois volets disciplinaires des sciences humaines.

Selon les choix de la mise en oeuvre des attendus de chaque discipline ou en fonction de projets interdisciplinaires développés dans l’école, le temps imparti à chaque volet pourra varier d’une équipe à une autre, voire d’un enseignant à un autre.

Il est cependant souhaitable que les enseignants de sciences humaines d’une même année d’enseignement se coordonnent au sujet des évaluations sommatives.

Des exemples de planifications

Le programme présente deux exemples de planification des apprentissages. Il est à noter que ces exemples ne distinguent pas les phases d’installation, d’appropriation et de structuration.

Ces deux exemples sont là pour guider et soutenir chacun dans la mise en oeuvre des attendus liés aux trois volets disciplinaires du cours de sciences humaines.

Il est à noter que le choix de trois blocs disciplinaires distincts n’a pas été retenu car il ne permet pas de revenir régulièrement sur une même discipline. Ainsi, si le volet géographie est entièrement vu en début d’année scolaire, au mieux, celui-ci sera réabordé un an plus tard … l’année suivante !

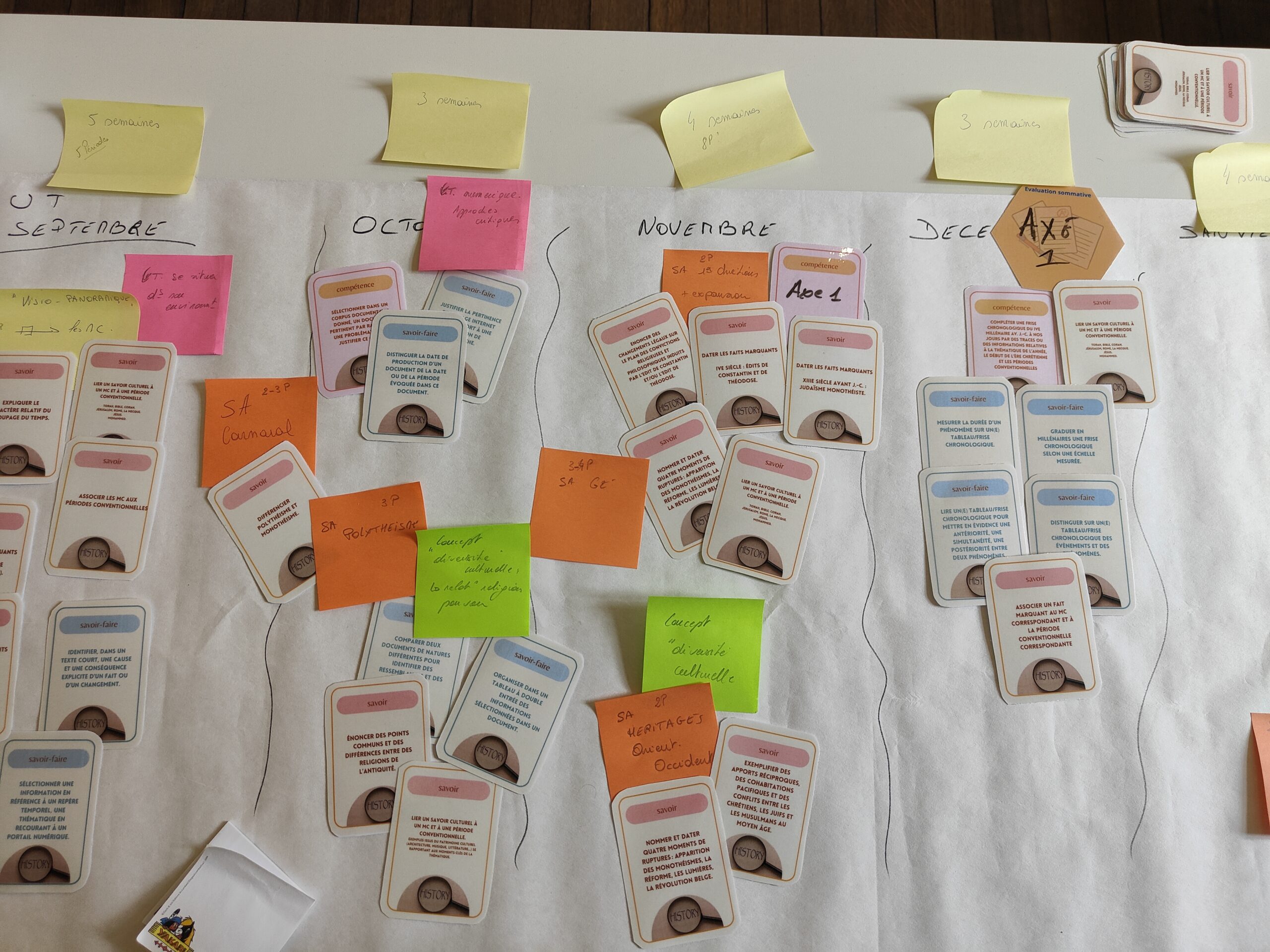

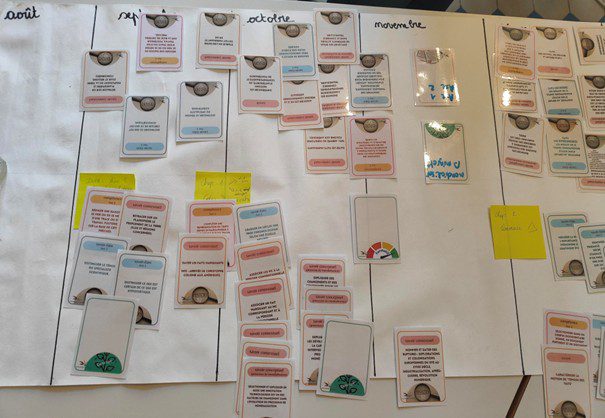

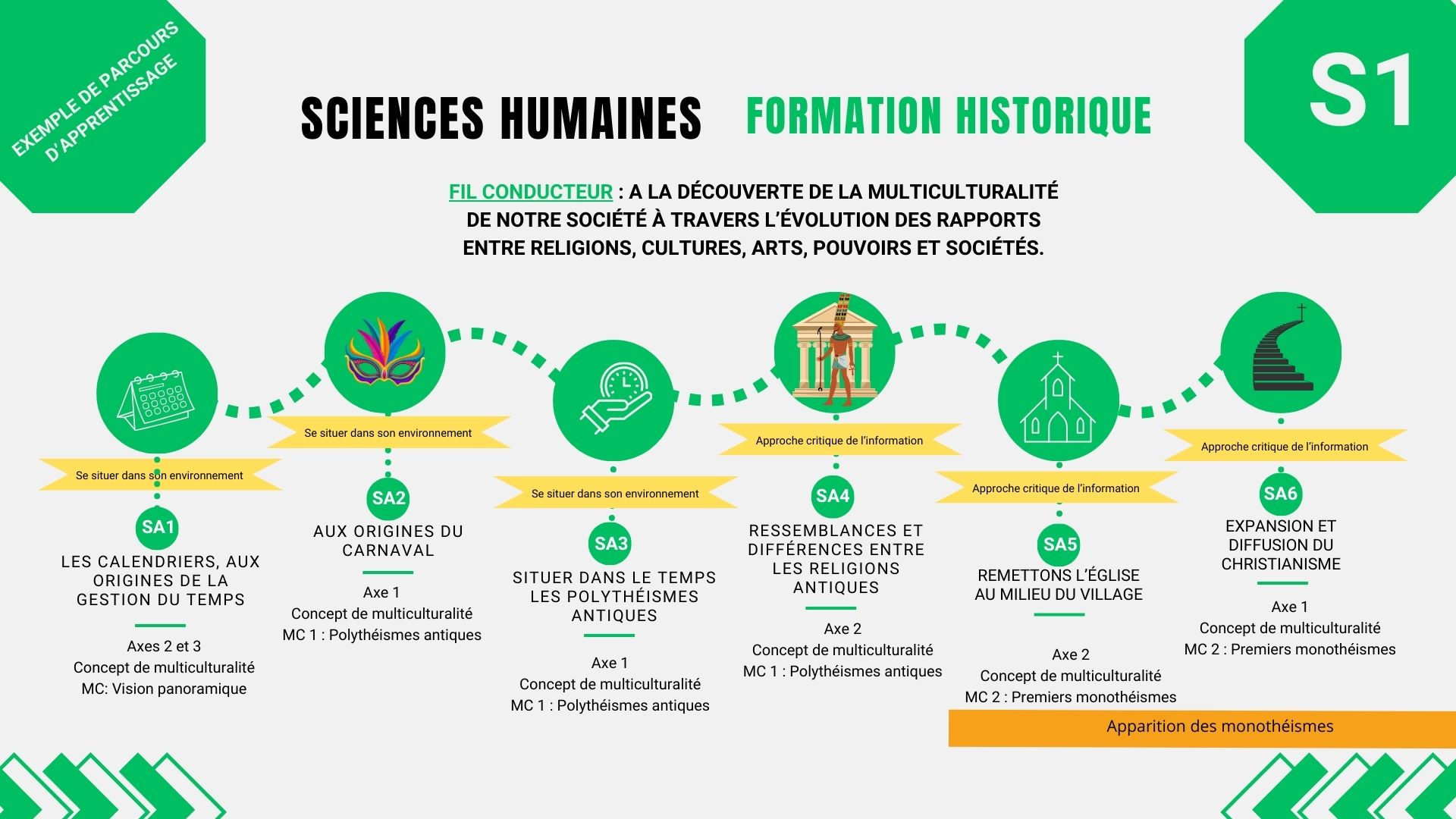

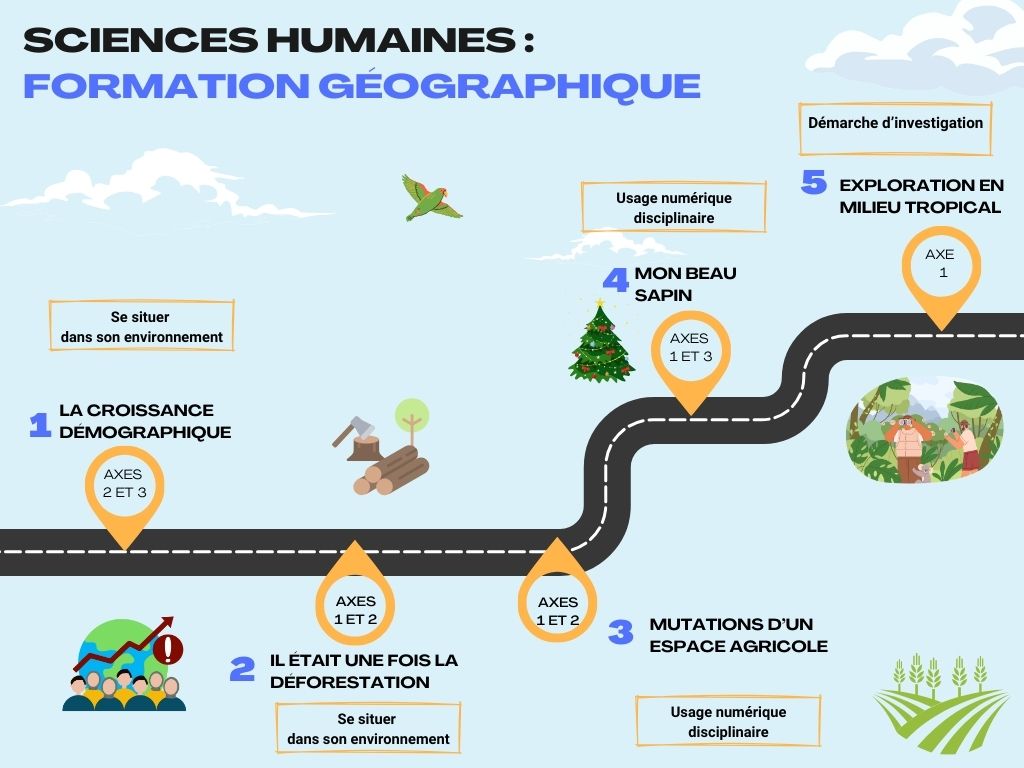

Exemple 1 – Exemple 2

Des outils d'aide à la planification

En plus, des deux exemples de planification, quatre outils d’aide à la planification sont proposés pour la mise en oeuvre du programme.

– Les cartes d’attendus d’apprentissage, un outil idéal pour réfléchir seul ou en équipe à la planification des apprentissages. Ces cartes reprennent les attendus d’apprentissage de chaque volet disciplinaire. Vous les trouverez ci-dessous.

– Les points d’attention pour réaliser ses situations d’apprentissage;

– Une fiche pour réaliser ses propres situations d’apprentissage,

–Des parcours d’apprentissage : ceux-ci sont basés sur les situations d’apprentissage présentes sur le site. Ces 3 parcours permettent d’aborder l’ensemble des attendus d’apprentissage ainsi que les entrées transversales du programme et les attendus d’Education à la Philosophie et la Citoyenneté.

Les cartes de planification des attendus d’apprentissage

Des propositions de parcours d’apprentissages

8.3 Interdisciplinarité au sein des sciences humaines

Entre les disciplines des sciences humaines

La formation historique, géographique, économique et sociale partage certains enjeux avec des disciplines du même domaine (Éducation à la philosophie et à la citoyenneté…) et des disciplines d’autres domaines (sciences, formation manuelle, technique, technologique et numérique…). Toutes concourent à développer des savoirs, savoir-faire et compétences pour comprendre le passé, saisir le présent, explorer le monde et envisager différents modèles de développement, qui ne compromettent pas la capacité des générations, actuelles et futures, à répondre à leurs propres besoins. (FWB, (2022). FHGES, p.21.)

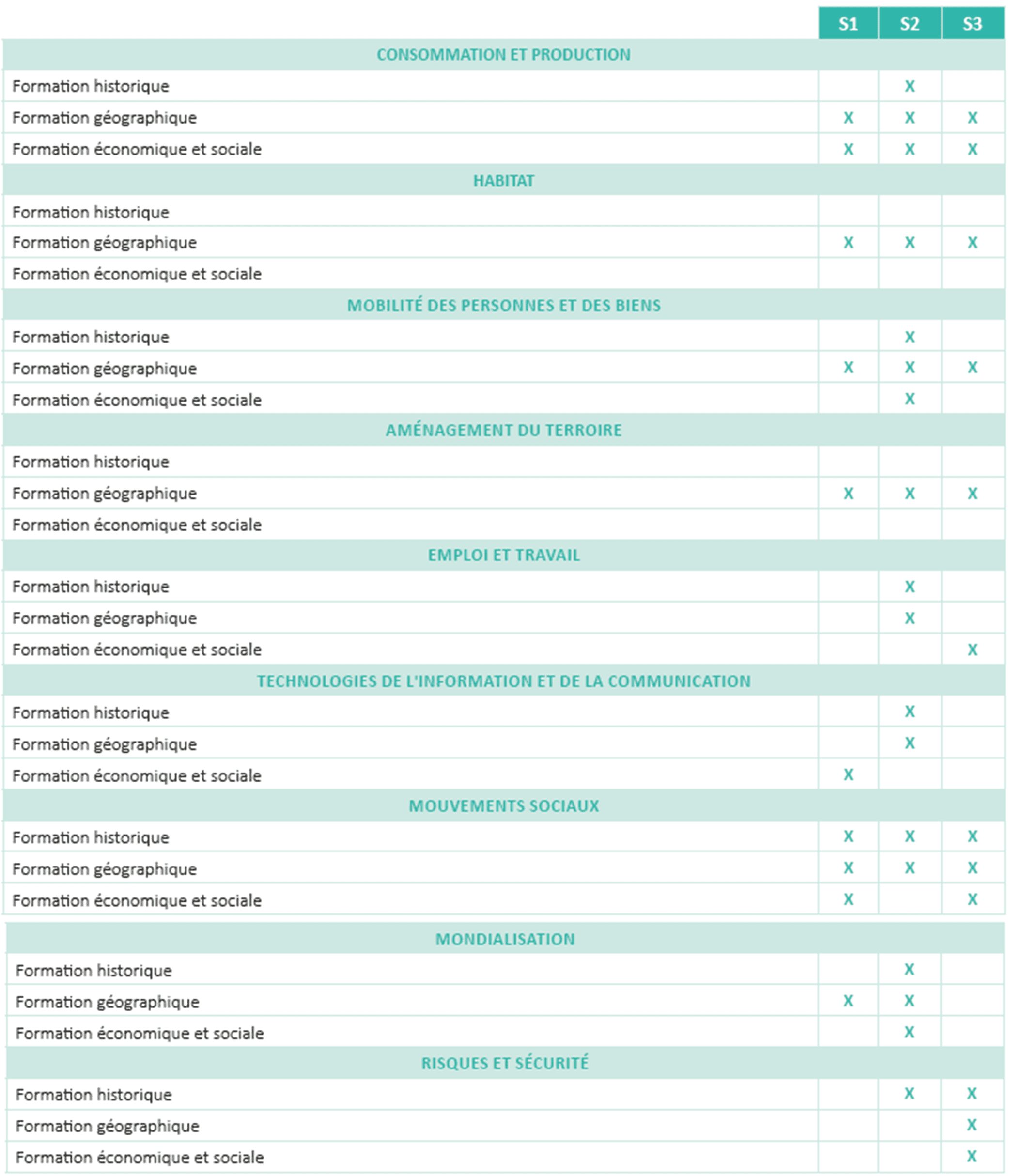

« Les disciplines de la formation historique, géographique, économique et sociale traitent d’objets qui leur sont spécifiques et d’objets communs. Ces derniers sont repris dans le tableau ci-contre. (FWB, (2022), FHGES, p.22.)

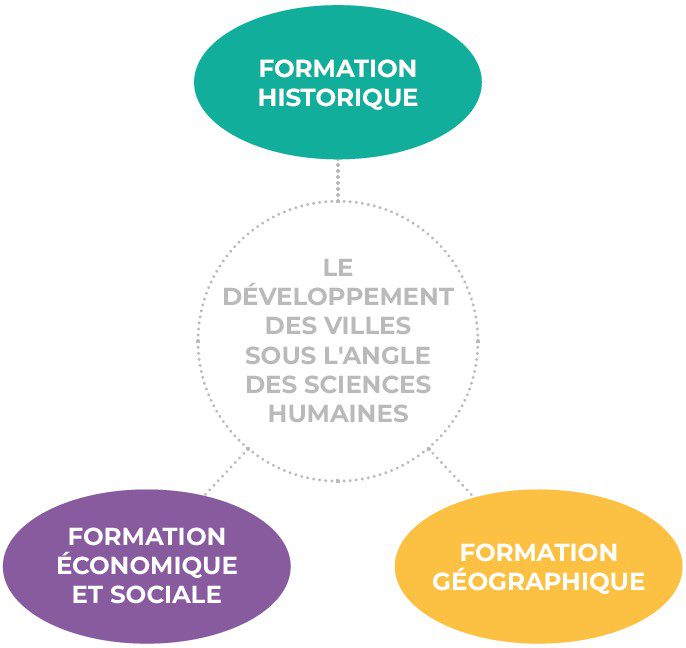

Un exemple de situation d’apprentissage est proposé autour du développement des villes. Chaque bulle est cliquable et donne accès à la partie disciplinaire de la situation d’apprentissage.

Entre les sciences humaines et d’autres disciplines

Certains apprentissages des sciences humaines sont communs à d’autres disciplines du cursus de l’élève. Un dialogue peut dès lors s’instaurer entre enseignants de ces disciplines afin de favoriser leur maîtrise. Ci-contre, l’inforgraphie présente, sans exhaustivité, quelques-uns de ces apprentissages interdisciplinaires. (à venir)

9. Balises autour de l’évaluation

La diversité des caractéristiques et des modes d’apprentissage des élèves est présente dans toutes les classes. Une gestion efficace de cette diversité est essentielle pour combattre l’échec scolaire, le redoublement et le décrochage. L’évaluation (1) au sens large du terme joue un rôle central dans ce contexte. En effet, évaluer et différencier sont indissociables : les pratiques d’évaluation doivent contribuer à cerner les besoins spécifiques des élèves afin d’adapter les méthodes d’enseignement et les supports pédagogiques ainsi que l’accompagnement pour favoriser la réussite.

Pourquoi évaluer ?

L’évaluation est avant tout un levier pédagogique essentiel. Elle joue un rôle clé dans l’identification des acquis et des besoins d’apprentissage, contribuant ainsi à ajuster les stratégies d’enseignement pour favoriser la réussite de chacun.

L’évaluation est bénéfique lorsqu’elle est intégrée aux processus d’apprentissage, permettant aux élèves de prendre conscience de leurs avancées et d’améliorer ce qui n’est pas encore acquis. À l’inverse, si elle est présentée ou vécue comme sélection et sanction, elle engendre du stress et de la démotivation. L’évaluation contribue à la progression des élèves lorsqu’elle leur fournit des informations précises qui les aideront à s’orienter. Elle permet aussi à l’enseignant, si nécessaire, d’ajuster ses méthodes d’enseignement et, en fonction des besoins identifiés, d’ajuster les stratégies d’apprentissage (le projet d’apprendre de l’élève et le projet d’enseigner de l’enseignant).

Quand et sous quelle forme évaluer ?

L’évaluation doit être une composante constante du processus d’apprentissage/enseignement : elle est intégrée dès la planification d’une séquence d’enseignement et modulée en fonction des besoins des élèves, surtout ceux éprouvant des difficultés.

On distingue deux types majeurs d’évaluation :

• L’évaluation formative intervient tout au long du processus pour permettre à l’enseignant de suivre en continu les progrès des élèves et d’ajuster ses stratégies. C’est un outil puissant au service des apprentissages. Ce type d’évaluation nourrit l’auto-évaluation des élèves, les aide à identifier leurs points forts et leurs axes d’amélioration. Elle est essentielle pour la différenciation pédagogique, car elle permet d’adapter l’enseignement aux besoins spécifiques de chaque élève, favorisant ainsi un apprentissage inclusif et personnalisé.

• L’évaluation sommative, quant à elle, est réalisée à la fin d’une séquence d’apprentissage pour dresser un bilan des acquis des élèves. Elle ne peut avoir lieu que si les apprentissages ont été effectifs et ont fait l’objet préalablement d’une évaluation formative.

Comment faire de l'évaluation un soutien aux apprentissages ?

Une évaluation doit apporter à l’élève un feedback ou des indications sur l’état de ses acquis d’apprentissage. Ce retour est crucial dans les deux types d’évaluation. Un message constructif, immédiat et bienveillant, aide les élèves à valoriser leurs réussites, à comprendre leurs erreurs, et à baliser un chemin vers l’amélioration. Le feedback doit être spécifique, orienté vers des actions concrètes et adapté au niveau de compréhension de chaque élève pour qu’il soit véritablement efficace.

Dans cette optique, il est essentiel de considérer l’erreur non comme un échec, mais comme un levier d’apprentissage. Reconnaitre et analyser les erreurs permet aux élèves de prendre conscience de leurs mécanismes de pensée et d’apprendre à les corriger. Cela encourage une mentalité de progression, où chaque obstacle est perçu comme une opportunité d’apprendre et de progresser.

Une révision des pratiques d’évaluation les rend plus efficaces. Cela implique :

• de s’assurer que les évaluations sont en adéquation avec les attendus d’apprentissage ;

• d’adapter les évaluations pour tous les élèves, en tenant compte des obstacles spécifiques qui pourraient affecter leur performance (un même objectif mais le chemin peut être différent) ;

• d’utiliser l’évaluation pour recueillir des données détaillées sur les acquis et les compétences des élèves.

Concevoir les évaluations en équipe

Pour renforcer l’efficacité et l’équité des parcours d’apprentissage, il est essentiel de penser collectivement des contenus, des stratégies et des pratiques d’évaluation. L’usage approprié de ces différentes stratégies et pratiques d’évaluation participe à soutenir efficacement l’apprentissage des élèves.

Communication autour de l'évaluation

La communication des objectifs, des modalités d’apprentissage et des critères d’évaluation clarifie ce qui est attendu, explicite le parcours qui sera suivi et renforce l’engagement des élèves. Elle permet aussi aux parents d’accompagner la scolarité de leurs enfants.

Pour valider les acquis du cours de sciences humaines, l’enseignant établit un avis sur la base des apprentissages liés aux disciplines.

Chacun des trois volets disciplinaires participe de manière équivalente à la validation des acquis du cours de sciences humaines.

Note du secteur sur l’évaluation

Canevas de DIP

Exemple d’évaluation sommative

Foire aux questions

Photo de Leeloo The First sur Pexels

Combien d'heures doit-on consacrer à chaque volet disciplinaire du cours de sciences humaines ?

L’ensemble des attendus d’apprentissage liés à chaque volet disciplinaire doit être appris. En fonction de projets interdisciplinaires, de sorties de terrain, de l’actualité, de manière générale en fonction des dispostifs pédagogiques choisis, l’enseignant.e pourra accorder plus ou moins de temps à certains apprentissages.

Comment puis-je mettre en oeuvre les entrées transversales ?

Les entrées transversales constituent autant d’accents à apporter à une situation d’apprentissage qu’il y a d’entrées transversales. Les choix pédagogiques de l’enseignant.e conduisent à colorer sa situation d’apprentissage en fonction de l’une ou de l’autre entrée transversale.

Les entrées transversales relevant de choix pédagogiques, elles ne doivent pas être connues ou apprises des élèves. Lors de la structuration des apprentissages, l’enseignant.e veillera à relever, mettre en évidence brièvement l’/les apport(s) lié(s) à cette entrée.

Ainsi, en choisissant « pratique(s) de terrain » comme entrée transversale, l’enseignant.e structurera, par exemple, les occupations du sol identifiées ou les signes convictionnels relevés lors de la visite d’un milieu.

Puis-je intégrer différents volets disciplinaires du cours dans une séquence d'apprentissage ?

Que ce soit au détour d’un projet scolaire ou à la faveur d’une actualité, différentes opportunités se présenteront pour développer un objet d’enseignement en interdisciplinarité que ce soit au sein des sciences humaines ou en dehors des sciences humaines.

A titre d’exemples deux situations d’apprentissage interdisciplinaires se trouvent sur ce site:

– Le recyclage des canettes : formation géographique, sciences, ECA, …

– Le développement des villes : formation historique, formation géographique, formation économique et sociale.

Doit-on toujours travailler par compétence ?

Les apprentissages peuvent être travaillés de manière multiple que ce soit

– des savoirs ou savoir-faire seuls ;

– des savoirs et savoir-faire ensemble;

– plusieurs savoir-faire;

ou encore une compétence seule ou associée à d’autres compétences, savoirs et/ou savoir-faire.

La maîtrise des attendus de compétence est à atteindre en fin d’année. Les compétences regroupent des apprentissages liés aux savoirs et savoir-faire. En ce sens, il s’agit d’apprentissages plus complexes.

Ceux-ci peuvent être dépliés lors de la phase d’apprentissage de la compétence ou de la remédiation.

Peut-on faire apprendre d'autres savoirs déclaratifs que ceux énoncés dans le programme ?

Les apprentissages inscrits dans le programme sont ceux qui doivent être appris et maîtrisés prioritairement par les élèves. Il faut donc s’assurer avant tout que ceux-ci sont bien maîtrisés par les élèves.

Que dois-je évaluer ?

Les attendus à faire apprendre et à évaluer sont repris pour chaque discipline dans les tableaux synoptiques.

Lors des évaluations sommatives, ce sont bien les attendus d’apprentissage des tableaux synoptiques dont on vérifiera la maîtrise et non celle du dispositif d’apprentissage.

Ainsi, si la production demandée est la réalisation d’une carte mentale, d’un questionnaire, d’une affiche ou encore d’un podcast, ce sont les apprentissages disciplinaires mis en oeuvre lors de la réalisation de cette production qui sont évalués et non la production elle-même.

Que dois-je indiquer au bulletin ?

Le bulletin doit rester un outil de communication clair et lisible tant pour l’élève que pour ses représentants légaux.

Y faire figurer l’ensemble des attendus d’apprentissages ne répondra pas à cet objectif.

A fin de mettre en évidence l’évolution de la maîtrise des apprentissages disciplinaires, il est intéressant de mettre le focus au moins sur les 3 disciplines du cours. Les commentaires pouvant apprécier plus finement cette maîtrise.

L’actualité de la discipline

Photo de Gabi Santana sur pexels.com

L’actualité des sciences humaines

Webinaires PEQ à destination de la Formation commune (dont FHG) et des Options de base groupée

Depuis plusieurs années maintenant, le Parcours d’Enseignement Qualifiant (PEQ) se déploie progressivement dans les écoles. Cette année, la Cellule de Soutien et d’Accompagnement (CSA) vous propose des webinaires spécifiques pour le PEQ. Ces webinaires, organisés...

FEGEPRO LAB’

Une journée d’inspiration, d’outils et de pratiques pour enseigner la géographie, de la 5e primaire à la 6e secondaire ! Rendez-vous le mardi 11 novembre 2025 à la Haute-Ecole Léonard de Vinci à Louvain-la-Neuve Découvrez le programme...

Visite virtuelle d’Auschwitz

Vous n'avez pas l'occasion de vous rendre à Auschwitz avec vos élèves ou vous voulez revenir sur la visite, le Musée national d'Auschwitz-Birkenau propose une visite virtuel de son mémorial. Visite virtuelle

CESS histoire 2026 : compétence et thématique

Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vue passer au début de leurs vacances, voici quelques informations tirées de la circulaire 9546 concernant les évaluations externes pour 2025-26. La circulaire 9546 annonçant les dates de passation des épreuves externes...

Nos webinaires Cap Tronc Commun

Dès septembre, l'équipe Sciences humaines vous propose une série de webinaires autour de 8 thématiques du nouveau programme de 1ère secondaire (S1) : Atelier tronc commun – S1 manqué ? Il n’est pas trop tard pour embarquer ! La planification du cours de sciences...