Formation historique

1ère secondaire – Tronc commun

Accès rapides …

Photo de Ivan Rivero sur Pexels.com

Volet de la formation historique du programme de sciences humaines

du tronc commun

Les visées de la formation historique dans le tronc commun

Mobiliser le regard et des outils de l’histoire pour :

• observer et interroger principalement l’organisation des sociétés belge et européenne d’hier et contribuer ainsi à la compréhension du présent, en reliant des réalités d’aujourd’hui à des moments clés de l’histoire qui les ont façonnées ;

• assurer un socle commun de connaissances portant sur les étapes, les moments de rupture ou de continuité et les repères temporels fondamentaux qui permettent d’organiser une vision structurée et partageable de l’histoire belge et européenne ;

• permettre d’acquérir des éléments d’une démarche historienne, laquelle suppose :

◦ une capacité à appréhender et à structurer le temps, en identifiant des continuités, des changements, des évolutions en regard de moments clés fondamentaux ;

◦ une compréhension de la manière dont se construit le récit historique et notamment une sensibilisation au regard critique que la recherche et le traitement de l’information supposent.

Enseigner l'histoire au XXIe siècle

La formation historique s’inscrit pleinement dans son temps : elle reflète les préoccupations et les enjeux actuels comme la multiculturalité (1), les rapports sociaux, la citoyenneté, la mondialisation, la migration, les nouvelles technologies numériques ou encore le développement durable.

Enseigner l’histoire en Belgique francophone au XXIe siècle, c’est proposer des pistes de compréhension du présent et de construction du futur. Les trois axes d’apprentissage (2) de la formation historique développent chez l’élève des clés de compréhension du monde qui l’aideront à construire sa conscience citoyenne et les responsabilités qui y sont liées. C’est ainsi l’opportunité de développer la conscience historique de l’élève, c’est-à-dire sa conscience d’être situé dans le temps et acteur de l’Histoire (3).

C’est également développer la perspective historique par l’ouverture à des réalités différentes (sociétés et contextes d’ici ou d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui). Dans ce sens, la formation historique invite à développer un rapport à soi et aux autres, qui initie l’élève à l’altérité et à reconnaitre et comprendre les héritages des sociétés.

C’est intégrer autant que possible les personnes minorisées (4), dans le récit, en tant que témoins et acteurs. En dehors de tout militantisme, c’est alors penser le cours sous l’angle de relations de pouvoir qui ont façonné le passé. Ne pas inclure les personnes minorisées dans l’étude de faits ou phénomènes du passé constituerait un biais cognitif conduisant à un biais historique.

Faire apprendre l’histoire, en tant que discipline scientifique, c’est aussi éveiller l’élève à la démarche historienne qui lui permet de périodiser, d’acquérir des réflexes critiques et l’initie à l’interprétation des preuves (traces du passé et travaux postérieurs) en vue de poser des choix réfléchis. La mise en contexte lui permet d’identifier des causes et des conséquences de faits ou phénomènes, ainsi que des enjeux, sans pour autant tomber dans un déterminisme historique. Ce sont autant d’outils qui éclaireront l’élève sur la construction du récit historique et qu’il pourra réinvestir tout au long de sa vie sur d’autres sujets.

Enseigner l’histoire, c’est encore donner du sens aux apprentissages et éveiller la curiosité de l’élève. Poser un regard rétrospectif et diachronique permet de mettre en lien passé et présent tout en construisant des repères et périodisations qui sont autant de clés de compréhension du monde d’aujourd’hui et de ses enjeux. C’est également proposer aux apprenants une connaissance-outil que sont les concepts pour percevoir parfois la permanence, le changement ou l’évolution et les nuances entre une réalité sociale du passé et une autre.

C’est ainsi proposer un enseignement qui ne prétend pas fournir une histoire figée et définitive, mais qui met davantage l’accent sur les capacités de sélection, d’interprétation et de compréhension à l’aide d’outils de l’historien.

Enfin, enseigner l’histoire, c’est inscrire pleinement la discipline dans le monde numérique du XXIe siècle. Face à la profusion et à la diversité des sources d’informations, c’est, d’une part, faire apprendre à manipuler les outils numériques de la discipline et plus largement des sciences humaines (bibliothèques numériques, témoignages, cartes historiques, et autres histoportails), et, d’autre part, développer des compétences chez l’élève pour qu’il les utilise de manière efficace, pertinente et critique.

(1) Le concept de multiculturalité tel que abordé dans ce programme est en lien avec la visée transversale « se connaître et s’ouvrir aux autres » qui a pour objectif d’ouvrir l’élève à la diversité des cultures en lui apprenant à se situer dans son environnement, dans la réalité qui l’entoure. Telle qu’envisagée, la multiculturalité s’intéresse aussi aux interactions engendrées par la confrontation et le dialogue entre cultures. Dans ce sens, la connaissance de l’autre et le respect pour toutes les cultures sont envisagés comme une richesse.

(2) voir axes d’apprentissage

(3) JADOULLE J-L., (2018). Faire apprendre l’histoire, Pratique et fondements d’une didactique en classe du secondaire, Erasme, 2e édition, p.41.

(4) L’expression « personnes minorisées » ne met pas l’accent sur un groupe restreint numériquement ou du point de vue de l’âge (majorité/minorité) mais désigne un groupe de personnes discriminées en raison de leur couleur de peau, de leur genre, de leur statut social, … L’histoire du genre* et les Subaltern studies* s’inscrivent pleinement dans cette perspective.

-Histoire du genre : champ de recherche historique, issu de l’histoire des femmes qui cherchait initialement à les visibiliser, et analyse aujourd’hui la construction des identités et des rapports femmes-hommes dans le passé.

-Subaltern studies : courant historiographique portant au départ sur l’histoire et la société de l’Asie du Sud. Il influence, au travers de la notion de subalternité, des études actuelles qui pensent les rapports de subordination en donnant la parole aux personnes invisibles, vaincues, dominées …

Spécificités de la formation historique

Le temps est une dimension qui ne va pas de soi. La formation historique a pour objectif d’amener l’enfant à s’approprier progressivement cet objet abstrait et à priori indéterminé qu’est le temps, en dotant l’élève de repères et de démarches qui lui permettent de le structurer, de l’organiser afin de pouvoir se situer et situer les réalités qui l’entourent dans une dimension temporelle. […]

La formation historique contribue ainsi au développement d’une conscience du temps qui permet d’inscrire le monde d’aujourd’hui dans une perspective temporelle et de l’appréhender comme la résultante d’orientations volontaires ou involontaires portées par les hommes et les femmes qui nous ont précédés. Cette formation historique devrait être à même de sensibiliser les jeunes aux défis auxquels les femmes et les hommes du passé ont été confrontés, au rôle d’acteur social qu’eux-mêmes pourront jouer à des degrés divers et de développer ainsi leur conscience historique.

L’approche du monde d’aujourd’hui est également planifiée en fonction du développement des capacités cognitives de l’enfant. Dans les premières années du tronc commun, cette approche s’appuie sur des réalités concrètes de la vie de l’enfant, des objets et des activités de son quotidien ou de celui de ses proches. Il s’agit de pouvoir inscrire ces réalités concrètes dans le temps, de découvrir qu’elles étaient différentes autrefois, qu’elles ont évolué au gré d’une série de changements dont on peut faire des repères pour découper et structurer le temps. Ce n’est que dans les dernières années du tronc commun

que les réalités sont abordées sous l’angle de dimensions ou notions plus complexes : l’évolution des faits religieux, de l’économie, de la société, des systèmes politiques… […]

[L’approche diachronique de l’histoire] conduit l’élève à explorer et à arpenter les différentes périodes de l’histoire à partir de la 4e primaire. Ce cheminement permet de construire des repères et des périodisations qui, selon une approche spiralaire, sont mobilisés, approfondis et enrichis au fur et à mesure des années. La logique diachronique, fil rouge de la formation historique, contribue nécessairement à une compréhension chronologique des thèmes et phénomènes étudiés. […]

FWB, (2022). FHGES, pp.31-32.

"D'où vient-on ?" "Où va-t-on ? (jusqu'en S3)

Objets d’apprentissage historiques annuels dans le tronc commun :

P1 : Des durées et leurs découpages à travers des activités quotidiennes (des étapes de la vie, des générations).

P2 : Des durées et leurs découpages à travers des activités quotidiennes sur trois générations (des étapes de la vie, des générations).

P3 : Comparaison de quelques objets et habitudes de sa vie quotidienne (modes de déplacement, moyens d’information et de communication) avec ceux des trois générations précédentes.

P4 : L’évolution de l’accès aux savoirs et à l’instruction dans nos régions.

P5 : L’évolution des modes de production et de consommation dans nos régions et certains impacts sur le cadre de vie et sur l’organisation des sociétés qui en découle.

P6 : Les dimensions multiculturelles des sociétés dans nos régions.

S1 : La multiculturalité sous l’angle des rapports entre religions et sociétés.

S2 : Le processus de mondialisation.

S3 : Le processus de démocratisation : des relations entre citoyens/citoyennes et l’État.

Progressivité des savoirs annuels de la P3 à la P6

Axes d'apprentissage de la formation historique

Afin de développer des éléments de la démarche historienne, d’assurer un socle commun de connaissances et de développer des visées disciplinaire et transversale, trois axes regroupant les attendus d’apprentissage sont développés dans ce programme. Ils précisent l’orientation pour la mise en oeuvre de ces attendus.

En s’appuyant sur ces 3 axes, l’élève est amené à mobiliser le regard et les outils de l’historien. Un tableau synoptique reprend pour chaque année d’enseignement les attendus d’apprentissage liés à chacun de ces axes.

Contenus d'enseignement et enjeux

Contenus et enjeux

En s’appuyant sur les réalités d’aujourd’hui, il s’agit de faire découvrir la multiculturalité de la société dans sa dimension religieuse, et ce, en lien avec l’évolution des rapports entre religions, cultures, arts, pouvoirs et sociétés. L’élève découvre ainsi quatre ruptures : l’apparition des monothéismes, la Réforme,

les Lumières et la Révolution belge.

Pour faire prendre conscience de la multiculturalité de notre société et amener les élèves à s’interroger à propos de l’évolution des rapports sociaux, de la citoyenneté et l’Etat et des rapports entre identités et cultures différentes, des tâches leur sont proposées. Ces tâches sont liées à un ou plusieurs savoirs, savoir-faire et/ou compétences. Les situations d’apprentissage peuvent également intégrer une entrée transversale.

Les moments clés (MC)

Les contenus attachés aux moments clés sont des supports d’enseignement à destination des enseignants et non des connaissances à maitriser par les élèves.

L’ordre des moments clés et des contenus est laissé libre tout en veillant à se concerter entre collègues. De même, il appartient à chacun de déterminer combien de leçons il convient de consacrer à tel moment clé ou à tel contenu pour autant que l’ensemble des attendus d’apprentissage soient vus.

Conditions de mise en oeuvre :

• Les dossiers documentaires doivent inclure des documents de différentes natures y compris des documents numériques (par exemple : portails numériques, des bibliothèques numériques, des datavisualisations, …).

• La problématique ou question de recherche sera précisée et devra inclure un thème/objet de recherche, une époque et un lieu.

• Les documents mis à disposition des élèves devront être correctement référencés, incluant notamment la date de production.

• Afin de travailler les apprentissages liés à la critique historique, en plus de la datation des documents, de courtes notices biographiques des auteurs sont nécessaires.

• …

Pièges à éviter :

- Faire du volet d’histoire de 1re année une histoire des religions. En effet, l’objet est bien de comprendre la multiculturalité de notre société, sous l’angle des rapports entre religions, cultures, arts, pouvoirs et sociétés. L’apport de l’histoire réside dans la compréhension de ces héritages culturels par leur mise en perspective historique ou leur mise en contexte.

- Ne mettre en évidence que les relations conflictuelles entre religions et laisser de côté les échanges pacifiques. Il serait réducteur et historiquement erroné de n’aborder les échanges entre religions que sous l’angle du conflit.

- Faire des séquences analysant de façon systémique un objet d’enseignement. Par exemple, faire une séquence centrée sur la Réforme. Privilégier plutôt une brève mise en contexte et se centrer sur les apprentissages attendus.

- …

Photo du mur d’Hadrien de Petra Nesti sur pexels.com

La multiculturalité sous l’angle des rapports entre religions et sociétés

Afin de développer des éléments de la démarche historienne, d’assurer un socle commun de connaissances et de développer des visées disciplinaire et transversale, trois axes regroupant les attendus d’apprentissage sont développés dans ce programme. Ils précisent l’orientation pour la mise en oeuvre de ces attendus.

En s’appuyant sur ces 3 axes, l’élève est amené à mobiliser le regard et les outils de l’historien. Un tableau synoptique reprend pour chaque année d’enseignement les attendus d’apprentissage liés à chacun de ces axes.

Axe 1 : Apprendre à lire le temps ...

En mobilisant des repères temporels et des représentations du temps pour se situer, pour situer des faits dans le temps et mettre en évidence une chronologie, des continuités, des ruptures*, des changements, l’élève apprend à structurer le temps et développe des repères temporels et des savoirs culturels, autant de clés de compréhension du monde d’aujourd’hui et de ses enjeux.

Bien plus que compléter une représentation du temps, cet axe permet à l’élève de renforcer sa capacité à analyser, interpréter et interroger l’organisation et la structure du temps.

Axe 2 : Apprendre à porter un regard critique ...

Porter un regard critique consiste à développer la capacité de l’élève à utiliser et exploiter des documents ainsi que des outils d’information. Exercer la recherche et l’analyse de traces du passé et de travaux postérieurs participe au développement de sa compréhension de la construction du récit historique.

Axe 3 : Apprendre à inscrire dans une perspective historique ...

La mise en perspective historique amène l’élève à établir des liens entre les réalités actuelles et les moments clés qui les ont façonnées, en s’appuyant sur la comparaison. Cela lui permet de comprendre l’origine et les principales étapes de leur évolution, renforçant ainsi sa compréhension du présent, de notre société, ainsi que de son patrimoine et de ses héritages.

À propos du concept de multiculturalité

En s’appuyant sur les réalités d’aujourd’hui, il s’agit de faire découvrir la multiculturalité de la société dans sa dimension religieuse, et ce, en lien avec l’évolution des rapports entre religions, cultures, arts, pouvoirs et sociétés. L’élève découvre ainsi quatre ruptures : l’apparition des monothéismes, la Réforme, les Lumières et la Révolution belge.

Pour faire prendre conscience de la multiculturalité de notre société et amener les élèves à s’interroger à propos de l’évolution des rapports sociaux, de la citoyenneté et l’Etat et des rapports entre identités et cultures différentes, des tâches leur sont proposées. Ces tâches sont liées à un ou plusieurs savoirs, savoir-faire et/ou compétences. Les situations d’apprentissage peuvent également intégrer une entrée transversale.

Accès à la fiche concept « multiculturalité » (à venir)

À propos des moments clés

Les contenus attachés aux moments clés sont des supports d’enseignement à destination des enseignants et non des connaissances à maitriser par les élèves. L’ordre des moments clés et des contenus est laissé libre tout en veillant à se concerter entre collègues.

De même, il appartient à chacun de déterminer combien de leçons il convient de consacrer à tel moment clé ou à tel contenu pour autant que l’ensemble des attendus d’apprentissage soient vus.

Photo de Haley Black sur pexels.com

1ère année (S1)

Exemples de situations d’apprentissage

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

- Les dossiers documentaires doivent inclure des documents de différentes natures y compris des documents numériques (par exemple : portails numériques, des bibliothèques numériques, des

datavisualisations, …). - La problématique ou question de recherche sera précisée et devra inclure un thème/objet de recherche, une époque et un lieu.

- Les documents mis à disposition des élèves devront être correctement référencés, incluant notamment la date de production.

- Afin de travailler les apprentissages liés à la critique historique, en plus de la datation des documents, de courtes notices biographiques des auteurs sont nécessaires.

- …

PIÈGES À ÉVITER

- Faire du volet d’histoire de 1re année une histoire des religions. En effet, l’objet est bien de comprendre la multiculturalité de notre société, sous l’angle des rapports entre religions, cultures, arts, pouvoirs et sociétés. L’apport de l’histoire réside dans la compréhension de ces héritages culturels par leur mise en perspective historique ou leur mise en contexte.

- Ne mettre en évidence que les relations conflictuelles entre religions et laisser de côté les échanges pacifiques. Il serait réducteur et historiquement erroné de n’aborder les échanges entre religions que sous l’angle du conflit.

- Faire des séquences analysant de façon systémique un objet d’enseignement. Par exemple, faire une séquence centrée sur la Réforme. Privilégier plutôt une brève mise en contexte et se centrer sur les apprentissages attendus.

- …

Axe d’apprentissage 1:

Apprendre à lire le temps en vue de se situer soi-même, situer des faits dans le temps et mettre en évidence une chronologie, des changements, des continuités.

Les savoir-faire

- Lire un(e) tableau/frise chronologique pour mettre en évidence une antériorité, une simultanéité, une postériorité entre deux phénomènes.

- Distinguer sur un(e) tableau/frise chronologique des évènements et des phénomènes.

- Mesurer la durée d’un phénomène sur un(e) tableau/frise chronologique.

- Graduer en millénaires une frise chronologique selon une échelle mesurée.

Les compétences

- Compléter une frise chronologique du IVe millénaire av. J.-C. à nos jours par des traces ou des informations relatives à la thématique de l’année, le début de l’ère chrétienne et les périodes conventionnelles.

- Construire le plan d’un court texte explicatif, en mobilisant des repères temporels significatifs et des termes pour caractériser ces repères.

Axe d’apprentissage 2 :

Apprendre à porter un regard critique sur des traces du passé et des travaux postérieurs en vue de développer sa pensée critique.

Les savoir-faire

- Justifier la pertinence d’une page internet par rapport à une question de recherche.

- Sélectionner une information en référence à un repère temporel, une thématique en recourant à un portail numérique.

- Sélectionner dans un document des informations utiles pour répondre à une question de recherche.

- Distinguer la date de production d’un document de la date ou de la période évoquée dans ce document.

La compétence

- Sélectionner dans un corpus documentaire donné, un document pertinent par rapport à une problématique en lien avec l’histoire du fait religieux et justifier ce choix.

Axe d’apprentissage 3 :

Apprendre à inscrire dans une perspective historique une réalité d’aujourd’hui en vue de mettre en évidence des continuités, des changements et des étapes d’une évolution entre hier et aujourd’hui.

Les savoir-faire

- Comparer deux documents de natures différentes pour identifier des ressemblances et des différences.

- Organiser dans un tableau à double entrée des informations sélectionnées dans un document.

- Identifier, dans un texte court, une cause et une conséquence explicite d’un fait ou d’un changement.

Les compétences

Sur la base de documents traitant de l’histoire du fait religieux :

- Construire un tableau à double entrée pour inscrire une réalité d’aujourd’hui dans une perspective historique.

- Annoter un tableau en expliquant des continuités, des changements, en mobilisant des repères temporels significatifs et un vocabulaire temporel spécifique.

Les savoirs

–Associer les MC(=moment clé*) aux périodes conventionnelles.

–Associer un fait marquant au MC correspondant et à la période conventionnelle* correspondante.

–Dater les faits marquants

o XIIIe siècle avant J.-C. : Judaïsme monothéiste.

o An 1 : début de l’ère chrétienne.

o IVe siècle : Édits de Constantin et de Théodose.

o 622 : début de l’ère musulmane (Hégire).

o XVIe siècle : Réformes protestantes.

o 1789 : Révolution française.

o 1789 : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

o 1831 : Constitution belge.

–Nommer et dater quatre moments de ruptures qui ont marqué l’histoire du fait religieux : apparition des monothéismes, la Réforme, les Lumières, la Révolution belge.

–Expliquer le caractère relatif du découpage du temps (ère chrétienne/ère musulmane).

–Énoncer des points communs et des différences entre des religions de l’Antiquité.

–Différencier polythéisme et monothéisme.

–Enoncer des changements légaux sur le plan des convictions religieuses et philosophiques induits par l’Edit de Constantin et/ou l’Edit de Théodose.

–Expliquer une controverse à propos des pratiques religieuses entre l’Eglise catholique et les théories de Luther.

–Expliquer des changements induits par la Constitution sur le plan des convictions religieuses et philosophiques.

–Lier un savoir culturel à un MC et à une période conventionnelle.

o Exemples issus du patrimoine culturel (architecture, musique, littérature…) se rapportant aux moments clés de la thématique.

o Torah, Bible, Coran.

o Jérusalem, Rome, La Mecque.

o Jésus, Mohammed, Martin Luther.

o Un(e) acteur/actrice du mouvement des Lumières (ex. : Émilie du Châtelet, Condorcet, Voltaire…).

Concept : multiculturalité

-Exemplifier l’influence que la Chrétienté et l’Islam médiévaux exercent sur la vie quotidienne et sur l’art.

-Exemplifier des apports réciproques, des cohabitations pacifiques et des conflits entre les chrétiens, les juifs et les musulmans au Moyen Âge.

Les moments clés (MC) en S1

Des réalités d’aujourd’hui :

- Pluralisme des convictions religieuses et philosophiques en Europe.

- Liberté de culte en Belgique.

MC 1 : polythéismes antiques (du IVe millénaire av.J.-C. au Ve siècle)

- Polythéismes en Égypte et dans le monde gréco-romain.

- Influence de la religion dans la vie quotidienne.

- Liens religion-pouvoir-culture-art.

A NOTER : les moments clés ne doivent pas être vus pour eux-mêmes, mais bien à travers les attendus d’apprentissage de savoirs qui y sont liés.

MC 2 : premiers monothéismes (du XIIIe siècle av.J;-C. au IVe siècle)

Apparition des monothéismes (rupture)

• Judaïsme.

• Christianisme : d’une religion persécutée à la religion d’État.

MC 3 : expansions chrétienne et musulmane (du Ve siècle au XVe siècle)

La chrétienté médiévale

• Poursuite de l’expansion et diffusion du christianisme (ex. : fondation d’églises et de monastères, évangélisation…).

• Vie quotidienne (ex. : culture et arts, fêtes, rites, calendrier, assistance aux pauvres…).

L’Islam

• Naissance, expansion et diffusion de l’Islam.

• Vie quotidienne (ex. : culture et arts, fêtes, rites, aumône…).

Les relations entre chrétiens, juifs et musulmans

• Échanges et apports réciproques.

• Conflits, discriminations et répressions.

MC 4 : un schisme dans l’Eglise chrétienne (du XVIe siècle au XVIIIe siècle)

La Réforme (rupture)

Catholicisme et protestantismes :

• Scission des Églises catholique et protestantes.

MC 5 : vers un nouveau rapport au religieux (du XVIIIe siècle au XXIe siècle)

Les Lumières (rupture)

• Remise en cause de la société d’Ancien Régime : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (tolérance religieuse et liberté de conscience et de pensée).

La Révolution belge (rupture)

• Liberté de culte et d’opinion inscrite dans la Constitution.

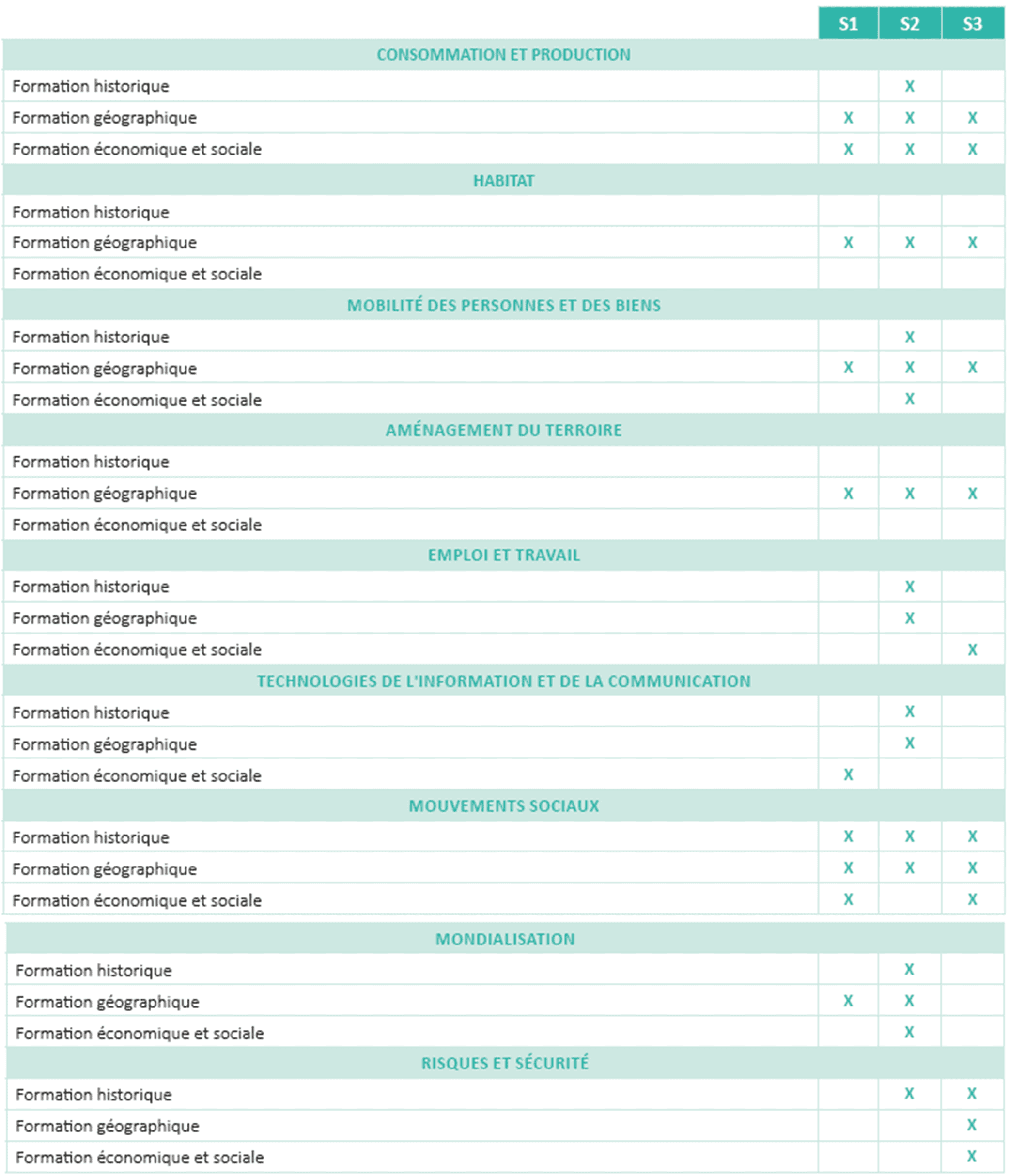

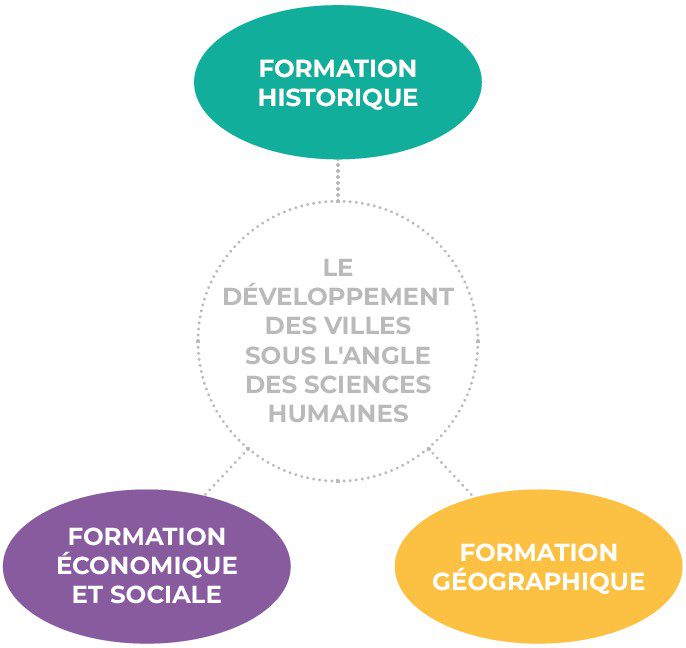

Interdisciplinarité au sein des sciences humaines

« Les disciplines de la formation historique, géographique, économique et sociale traitent d’objets qui leur sont spécifiques et d’objets communs. Ces derniers sont repris dans le tableau ci-dessous. » FWB, (2022). FHGES, p.22.

Un exemple de situation d’apprentissage est proposé autour du développement des villes. Chaque bulle est cliquable et donne accès à la partie disciplinaire de la situation d’apprentissage.

Clés pour enseigner l’histoire

Savoir-faire : Analyser un témoignage : les étapes clés

Lorsqu'on fait face à un témoignage ancien ou récent, il est important d'en démêler le vrai du faux, d'en identifier sa fiabilité. La trace du passé est par essence un témoignage partiel du passé. Afin de mener l'enquête et de reconstituer le passé, l'historien doit...

Savoir-faire : Rechercher une information de manière efficace sur internet

Ci-dessous, vous trouverez quelques étapes à réaliser pour mener une recherche efficace sur internet. 1.Définir sa recherche : il est important de préciser son objet de recherche (thème, temps, lieu) afin de ne pas chercher à tout va, sans but. 2. Utiliser un moteur...

Wikipédia : quelle répartition des apprentissages entre années d’enseignement ?

Apprendre à relever des indices de fiabilité dans l'encyclopédie collaborative Wikipédia représente un ensemble assez conséquent d'apprentissages. Cet article a pour objectif de proposer une répartition de ces apprentissages dans le cursus du cours d'histoire. Pour...

Relever des informations relatives à l’évaluation d’un article de Wikipédia

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage Cette courte situation d'apprentissages a pour objectif premier de faire manipuler aux élèves l'arrière d'un article de Wikipédia. Ce court savoir-faire permettra ainsi à l'élève de prendre conscience de ...

Critique de la source à l’ère digitale

Que vous soyez en questionnement ou simplement curieux des changements qui impactent le numérique en histoire, alors un petit tour s'impose sur ce site. La plateforme Ranke.2 propose différentes leçons thématiques organisées par niveaux (S, M et L) en fonction du...

SAMR, un modèle pour intégrer le numérique dans nos cours d’histoire

Le modèle SAMR est bien connu des personnes qui réfléchissent aux usages pédagogiques du numérique. Il est question, dans ce modèle, de réfléchir aux apports réels du numérique en terme d'apprentissages pour nos élèves. Pour davantage d'explications concernant les 4...

Les représentations du temps en histoire : quels apprentissages ?

« Rares dans la production scientifique des historiens, les représentations du temps sont nombreuses dans les manuels scolaires ou les ouvrages destinés à un large publique. Elles constituent une des productions typiques de la discipline scolaire qu’est l’histoire...

Clés pour un enseignement efficace : pourquoi et comment utiliser l’enseignement explicite ?

L'enseignement explicite ou efficace n'est pas une énième pédagogie issue de "pédagogues en chambre" comme disent certains, ni une nouvelle pédagogie à la mode. Il s'agit, par contre, de pratiques pédagogiques issues du terrain étudiées depuis les années 1970 et...

WIKIPÉDIA : QUELS APPRENTISSAGES PEUT-ON METTRE EN PLACE EN HISTOIRE ?

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive d'apprentissages pouvant être mis en place ou exercés sur la base de l'encyclopédie collaborative Wikipédia. Les apprentissages ci-dessous ont été relevés pour leur lien avec les apprentissages du cours d'histoire....

GRILLE D’ÉVALUATION DE LA FIABILITÉ D’UN ARTICLE DE WIKIPÉDIA

Vous trouverez ci-dessous une proposition de grille permettant d'évaluer la fiabilité d'un article de Wikipédia. Auteur(s) Qui est le premier auteur de l’article (nom+ « CV ») ? Y a-t-il des contributeurs réguliers ? Sont-ils nombreux ? « qui sont-ils ? » à quel...

Comment dessineriez-vous l’histoire ? Les représentations du temps

Classiquement, nous représentons le temps par une ligne : la fameuse "ligne du temps" bien connue de tous nos élèves. Mais il en existe bien d'autres. Cet article du Courrier international vous présente d'autres manières de représenter le temps qui passe.

Les mots de la discipline: les douze mots de l’histoire

Vous trouverez sur le site de nos collègues français du réseau Canope de petites vidéos sur les mots de la discipline historique.

Vox Pop : Réécriture de l’histoire (17/11/19)-Arté

Ce reportage d'Arté (début à 14 min) aborde la relation des Etats avec leur histoire, ainsi que la transmission de l'Histoire aux "jeunes générations". Nora Hamadi y interviewe notamment Dariusz Stola, directeur du musée d’histoire des Juifs polonais. Cet historien...

DOI- Le référencement numérique

Le DOI est un système d'identification de ressources numériques. Il permet la gestion pérenne des documents en permettant de retrouver leur emplacement en ligne même si l'URL a changé. Depuis l'apparition de versions numériques, il devient difficile de repérer un...

ENTRE PASSÉ ET HISTOIRE : La trace

Distinguer le passé de l’histoire : le passé est tout ce qui s’est produit avant le moment présent. Contrairement au passé, l’histoire n’existe pas en soi. Elle est construite par quelqu'un qui n’est pas forcément un témoin direct du passé étudié. L’histoire est la...

Distinguer « trace du passé » – « travail postérieur »

Pour être capable de distinguer une trace du passé d'un travail postérieur que doit apprendre l'élève ? Distinguer la date ou la période au cours de laquelle le document a été produit d’une part, et d'autre part, la date ou la période au cours de laquelle les...

Utilisation de repères et de représentation du temps

Il revient à l‘enseignant d’identifier les savoir-faire à prendre en compte pour exercer les compétences prévues au programme et déterminer la manière la plus optimale de développer leur maîtrise progressive, notamment en fonction de l’âge des élèves. Les élèves...

Questions-clés pour la critique de fiabilité

Pour apprécier de manière critique les informations fournies par un document, tel qu’il est attendu de l’élève dans le cadre de la compétence « critiquer », ce dernier doit apprendre à se poser un certain nombre de questions-clés : ce sont les réponses qu’il donnera à...

Lire et exploiter des sources historiques

Afin de pouvoir "lire et exploiter des documents historiques" correctement, l'élève doit avoir à sa disposition : des documents dont la référence bibliographique est complète. Ne pas oublier les dates de production et/ou de consultation pour un site web. des documents...

Wikipédia, une ressource pour la classe d’histoire !

Avec aujourd’hui près de deux millions d’articles en français et une communauté de vingt mille contributeurs francophones actifs chaque mois, l’encyclopédie en ligne WIKIPEDIA est devenue un outil quotidien de la recherche d’informations sur le Web. L’encyclopédie...

Photo de Ylanite Koppens sur Pexels

Foire aux questions pour la formation historique

Photo de Leeloo The First sur Pexels

Les élèves doivent-ils connaître les moments clés indiqués dans le volet historique du programme ?

L’élève doit être capable d’associer les moments clés aux périodes conventionnelles ou encore de lier un savoir culturel à un moment clé et à une période conventionnelle. Il aura appris en 5e et 6 primaire à nommer, dater et ordonner les périodes conventionnelles et les ruptures.

Aucun attendu similaire ne concerne les moments clés qui, d’autre part, changent tant en nombre, en époque qu’en intitulé d’une année à l’autre. Si l’élève a besoin de la période couverte par le moment clé pour l’associer ou le lier à une période conventionnelle ou un savoir culturel, l’enseignant.e veillera à la préciser à l’élève.

Ainsi, comme c’est déjà le cas aux 2e et 3e degrés pour le cours d’histoire, les moments clés constituent des contenus d’enseignement pour l’enseignant et non des attendus d’apprentissage pour les élèves.

Peut-on faire apprendre d'autres savoirs déclaratifs que ceux énoncés dans le programme ?

Les apprentissages inscrits dans le programme sont ceux qui doivent être appris et maîtrisés prioritairement par les élèves. Il faut donc s’assurer avant tout que ceux-ci sont bien maîtrisés par les élèves.

Doit-on toujours travailler par compétence ?

Les apprentissages peuvent être travaillés de manière multiple que ce soit

– des savoirs ou savoir-faire seuls ;

– des savoirs et savoir-faire ensemble;

– plusieurs savoir-faire ensemble ;

ou encore une compétence seule ou associée à d’autres compétences, savoirs et/ou savoir-faire.

La maîtrise des attendus de compétence est à atteindre en fin d’année. Les compétences regroupent des apprentissages liés aux savoirs et savoir-faire. En ce sens, il s’agit d’apprentissages plus complexes.

Ceux-ci peuvent être dépliés lors de la phase d’apprentissage de la compétence ou de la remédiation.

Doit-on faire apprendre les notions de trace du passé et de travail postérieur aux élèves ?

Les notions de trace du passé et de travail postérieur sont apprises en 3e et 4e primaires. En 3e année, l’élève apprend à caractériser la notion de trace du passé et en 4e à distinguer les deux notions.

En S2 et S3, l’élève devra rédiger des raisons de se fier/méfier d’une trace ou d’un travail postérieur ou encore sélectionner une trace du passé et un travail postérieur pertinents … Afin de réaliser au mieux ces tâches, il semble nécessaire que l’élève maîtrise la différence et les particularités de ces deux notions.

Pour rappel, celles-ci ont été définies dans le référentiel FHGES de 2022 et, comme d’autres définitions, celles-ci se retrouvent sur notre WIKI.

Trace du passé : tout témoignage de l’époque étudiée, laissé par des femmes et des hommes (volontairement ou involontairement), par la nature.

Travail postérieur : expression générique pour désigner toute reconstitution ou interprétation de faits historiques réalisée à postériori. Il faut distinguer les travaux postérieurs qui ont un but scientifique

(ex. : travail de recherche d’un historien ou d’un archéologue…) de ceux qui poursuivent d’autres objectifs : informatif (ex. : article de presse ou documentaire audiovisuel…), didactique (ex. : manuel scolaire…), récréatif (ex. : film de fiction historique, reconstitution folklorique…), politique (ex. : reconstitution lors d’une commémoration officielle…).

Doit-on faire encore faire apprendre la carte d'identité d'un document ?

La carte d’identité d’un document est un outil permettant d’apprendre à l’élève différents savoirs et savoir-faire. Dans ce sens, ce sont bien ces derniers que l’élève doit maîtriser et non l’outil « carte d’identité ».

Ci-dessous les savoir-faire présents dans le programme de sciences humaines et généralement repris dans la carte d’identité.

Remarque : Il est à noter que le savoir « nommer la nature d’une trace du passé » ne fait plus partie des apprentissages que ce soit dans le fondamental ou le secondaire.

P4 : Différencier la notion de trace du passé et de travail postérieur.

S1: distinguer la date de production d’un document de la date ou de la période évoquée dans ce document.

S1:Sélectionner dans un document des informations utiles pour répondre à une question de recherche/ sélectionner une information en référence à un repère temporel, une thématique en recourant à un portail numérique.

S2 : Identifier, au départ d’une notice biographique simple, si un auteur est contemporain des faits.

S2: Identifier, au départ d’une notice biographique simple, si un auteur est témoin des faits.

S2: Distinguer ce qui est certain de ce qui est hypothétique.

S2: Distinguer le témoin du spécialiste scientifique.

S3 : Distinguer fait et opinion

Qu'entend-on par "vocabulaire temporel spécifique" dans l'axe 3 ?

La compétence de l’axe 3 en S1 demande à l’élève d’annoter un tableau en utilisant un vocabulaire temporel spécifique.

Qu’entend-on par cela ? Voici le vocabulaire temporel spécifique cité dans le référentiel (FWB, (2022), FHGES)

P4 : changement/continuité (évolution)

P5 : rupture

S1 et S2: antériorité, postériorité, simultanéité, événements et phénomènes.

S2: vocabulaire spécifique pour caractériser les vagues de mondialisation

Peut-on faire construire des lignes du temps aux élèves ?

Pour répondre à cette question, il faut distinguer l’apprentissage de la méthodologie d’apprentissage.

* L’apprentissage : à aucun moment dans le tronc commun, il n’est requis de l’élève qu’il maîtrise la construction de la ligne du temps, mais bien qu’il sache compléter une frise chronologique ou une représentation du temps. La ligne du temps n’est en effet qu’une représentation du temps parmi d’autres. Elle est un outil d’apprentissage scolaire de l’histoire.

Les savoir-faire mis en oeuvre lors de la construction d’une ligne du temps relèvent davantage des mathématiques (mesurer des grandeurs, …. Si l’élève travaille sur la base d’un fond de ligne du temps, il mettra en oeuvre des apprentissages liés à l’histoire (distinguer événements et phénomènes, durées, …)

*La méthodologie d’apprentissage : si l’enseignant considère que la maîtrise des savoirs et savoir-faire historiques est meilleure lorsque l’élève construit lui-même sa ligne du temps, il est libre d’utiliser cette méthodologie.

Doit-on enseigner les périodes conventionnelles ?

Les périodes conventionnelles sont apprises en P5 et P6. Il s’agit donc d’un prérequis pour le secondaire.

L’élève devra nottament être capable d’associer un fait marquant à une période conventionnelle.

Qu'entend-on par "savoirs culturels " ?

Un savoir culturel est un héritage (personnages, lieux évènements, patrimoine littéraire, architectural et artistique, commémorations …) relatif à nos régions ou faisant partie du patrimoine commun de l’Humanité.

Les savoirs culturels sont précisés dans les tableaux synoptiques année par année. Certains sont précis d’autres sont exemplatifs.

Remarque: en S1, lorsqu’il est précisé « exemples issus du patrimoine culturel (architecture, …) », cela ne signifie pas que l’élève doit connaître les styles architecturaux.

Quels documents peut-on utiliser dans la compétence de l'axe 2 ?

La compétence de l’axe 2 » sélectionner dans un corpus documentaire donné, un document pertinent par rapport à une problématique … et justifier ce choix » ne précise pas le type de documents présents dans le corpus. Or, parmi les savoir-faire de l’axe 2, il n’est fait référence qu’à l’utilisation d’un portail numérique.

D’autres types de document ayant été abordés dans le fondamental, l’enseignant pourra inclure tout types de documents dans son corpus documentaire.

Programme

Le programme de sciences humaines est d’application à partir de la rentrée scolaire d’aout 2026.

Pour lire et/ou télécharger ce programme, connectez-vous ou créez un compte public sur l’extranet du SeGEC en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Référentiel

Le Référentiel de « Formation historique, géographique, économique et sociale » pour le Tronc commun a été publié en 2022 et constitue la référence pour l’ensemble des programmes des différents réseaux d’enseignement.

Photo de Wandering Bo sur pexels.com

L’actualité de la discipline

Situer dans le temps : ONU et environnement

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage Cette séquence d'apprentissage peut prendre place dans le cadre du cours de Formation historique en 6ème (problèmes et enjeux de notre temps : climat et politique internationale) ou en FHG 5ème (mondialisation des...

Mener une recherche : Un exemple de transition énergétique : Cuba

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage Actuellement, les médias et les politiques invitent à une transition énergétique. Peu d’exemples dans l’histoire peuvent illustrer cet appel. Les transitions (qui s’accompagnent donc chaque fois par une baisse de...

Protégé : Critiquer : Une histoire de l’énergie

Mot de passe protégé

Pour voir ce poste protégé, tapez le mot de passe ci-dessous:

Comparer / Se poser des questions : la construction européenne et l’environnement

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage La protection et la préservation de l'environnement est au cœur de l'actualité depuis de nombreuses années. Plus qu'un simple sujet d'actualité, le climat et, plus largement, l'environnement mobilise les jeunes....

Mener une recherche : Le réchauffement climatique, un enjeu du temps présent ?

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage Le réchauffement climatique est clairement un sujet d'actualité. Mais cette actualité est-elle récente ou remonte-t-elle à plus loin dans le temps ? Afin de répondre en partie à cette question, il peut être...

L’actualité des sciences humaines

Egypte, berceau de la civilisation africaine ?

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage En mai 2023, Netflix sort La Reine Cléopâtre, une docu-fiction basée sur une reconstitution et des témoignages d’experts. Le choix de l’actrice Adele James pour incarner la reine ptolémaïque suscite alors de...

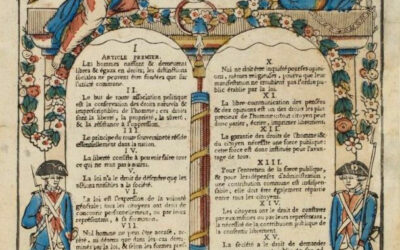

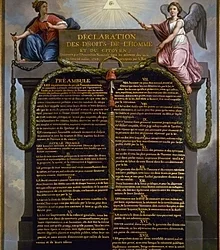

Comparer : La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, liberté et égalité pour tous ?

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage La déclaration des droits de l’homme et du citoyen adoptée en 1789 exerce une influence durable sur la société française et internationale. Comment cet écrit a-t-il résonné dans la société française de la fin du...

Faire référence à un modèle pour identifier les espaces à risques : Grindavik, géothermie sous tension

Année : 5ème GEO - 3ème GEO - 4ème FHG 1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage La géothermie est une des sources d’énergie renouvelable. Il existe 3 types de géothermie en fonction de la température disponible à l’exploitation : la géothermie à haute...

IA et critique de pertinence : la déclaration des droits de l’homme et du citoyen

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans la réalisation de tâches professionnelles ou scolaires. Cette situation d'apprentissage vise à jauger la pertinence des informations générées par...

Un parcours Google Earth pour découvrir des traces du Moyen Age et leur évolution.

1. Contextualisation dans le parcours d'apprentissage Au départ des traces du passé médiéval ( et moderne) les plus visibles qu'il nous reste, la situation d'apprentissage suivante propose de faire un tour d'horizon de quelques-unes de ces traces. Basé sur un...