IA et apprentissages en Sciences humaines

Et si, grâce à l’IA, on repensait certains apprentissages disciplinaires ?

Et si, grâce à l’IA, on repensait certains apprentissages disciplinaires ?

L’outil imaginé propose une spatialisation du temps. Il invite également l’élève à manipuler les indices lui permettant de distinguer une trace du passé d’un travail postérieur.

Les socles de compétences, formation historique, ainsi que le programme d’Etude du Milieu, n’indiquent pas tel quel que la critique historique est abordée et travaillée au 1er degré.

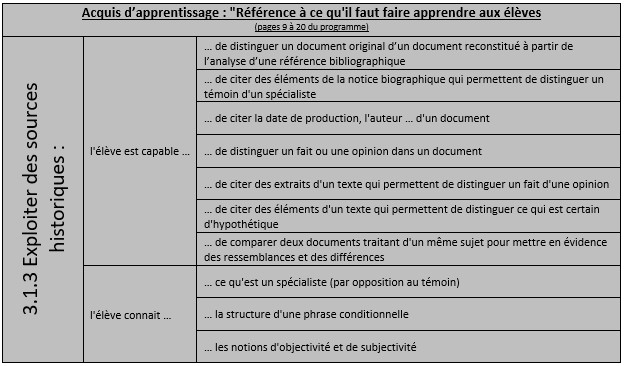

Cependant, sous l’item « exploiter des sources historiques », c’est bien la 1ère étape de la critique que les élèves doivent apprendre.

1.Qu’est-ce qu’un document original ou un document reconstitué ?

Remarque : Il est à noter que la traduction d’un document ne devra pas être assimilée à une modification du document pour l’apprentissage en secondaire.

2. Qu’est-ce qu’un fait, une opinion ?

Attention, il s’agit bien ici d’initier les élèves à la fiabilité de témoignages, apprentissage historien, et non d’une démarche d’analyse linguistique, apprentissage lié au cours de français.

3. Qu’est-ce qu’un témoin, un spécialiste ?

Il est à noter qu’un auteur peut être en fonction de l’objet ou la question de recherche (OR) témoin ou spécialiste :

Exemple : un chef d’industrie drapière sera un témoin des conditions de travail des ouvriers sous ses ordres, mais pourra être considéré comme spécialiste du processus de production de son industrie. Donc, la réponse témoin/spécialiste dépendra de l’OR donné à l’élève.

4. Conditions de réalisation de «la lecture et l’exploitation d’une source historique » au cours d’EDM :

5. Démarches mentales :

6. Voici des exemples de questions abordant l’exploitation de sources historiques :

| Dans les évaluations du réseau : |

| 2015 : Diest – doc p.2 du Carhop (spécialiste) 2016 : Herbeumont – Q2 b,c, Q3 2017 : Trèves/Provins : Q24,25,27, et Q28 2018 : St Denis – Q33 + doc page 5 (témoignage), Q42 2019 : Calais – Q43, Q44, Q48 et 49 2020-21 : Guise – Q43 à Q47 |

| Dans les évaluations externes non certificatives : |

| 2015 : doc 21 à fait/opinion2012 : /2009: / |

| Dans les outils d’évaluation inter réseaux : / |

« Rares dans la production scientifique des historiens, les représentations du temps sont nombreuses dans les manuels scolaires ou les ouvrages destinés à un large publique. Elles constituent une des productions typiques de la discipline scolaire qu’est l’histoire […] » * Tout comme dans notre vie quotidienne, nous utilisons davantage le calendrier ou l’agenda pour représenter le temps et le gérer que la ligne du temps.

Dès lors, quels apprentissages historiens les représentations du temps

nous permettent-elles de mettre en œuvre ?

*Jean-Louis Jadoulle, Faire apprendre l’histoire, Erasme, Namur, 2015, p. 193 (suite…)

Distinguer le passé de l’histoire : le passé est tout ce qui s’est produit avant le moment présent. Contrairement au passé, l’histoire n’existe pas en soi. Elle est construite par quelqu’un qui n’est pas forcément un témoin direct du passé étudié. L’histoire est la relation ou le dialogue qu’entretient l’historien avec le passé, tel que vécu par les témoins d’autrefois et authentifié par les traces qui ont subsisté. Pour en arriver à une compréhension du passé, l’historien doit déterminer quels aspects sont importants à la problématisation de l’objet d’étude et à l’élaboration de leur produit, le récit.1

En ce sens, la trace du passé ou source primaire, est ce qui permet le dialogue de l’historien avec le passé qu’il étudie et dont il cherche à faire le récit. En classe, ce passé étudié sera défini par l’objet de recherche, constitué d’un thème, d’un lieu et d’une époque. (suite…)

Pour être capable de distinguer une trace du passé d’un travail postérieur que doit apprendre l’élève ?

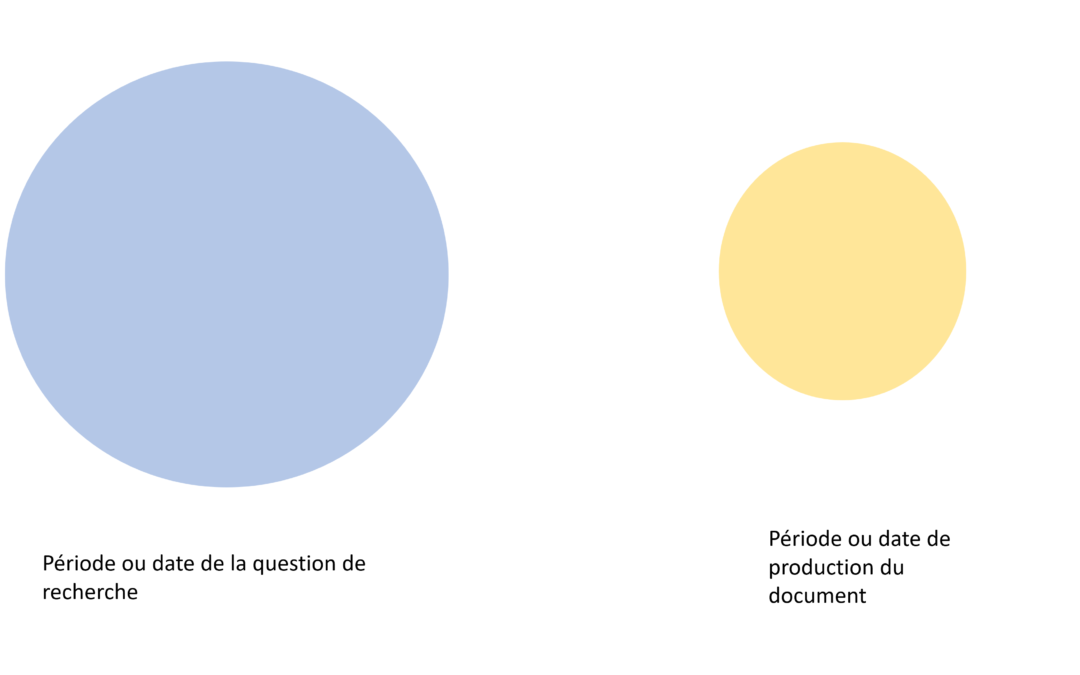

Distinguer la date ou la période au cours de laquelle le document a été produit d’une part, et d’autre part, la date ou la période au cours de laquelle les événements sur lesquels la classe cherche à s’informer ont eu lieu. Distinguer cette double temporalité est essentiel pour établir s’il s’agit d’une trace du passé ou d’un travail dit « postérieur » (voir ci-dessous) ; (suite…)

Il revient à l‘enseignant d’identifier les savoir-faire à prendre en compte pour exercer les compétences prévues au programme et déterminer la manière la plus optimale de développer leur maîtrise progressive, notamment en fonction de l’âge des élèves.

Les élèves seront amenés à rencontrer différentes représentations du temps : tableaux chronologiques, lignes du temps, schémas chronologiques. Ces représentations pourront être de différents types : (suite…)

Afin de pouvoir « lire et exploiter des documents historiques » correctement, l’élève doit avoir à sa disposition :